さて情報の発表基準の中にある「モーメントマグニチュード」という言葉。

普段の地震速報などで使われる「マグニチュード」と何が違うのでしょうか?

地震防災が専門の岩手大学・山本英和准教授に聞きました。

(岩手大学 山本英和准教授)

「モーメントマグニチュードは、波形全体を使って地震のエネルギーを計算して予測するので、地震の規模を正確に求めることができる」

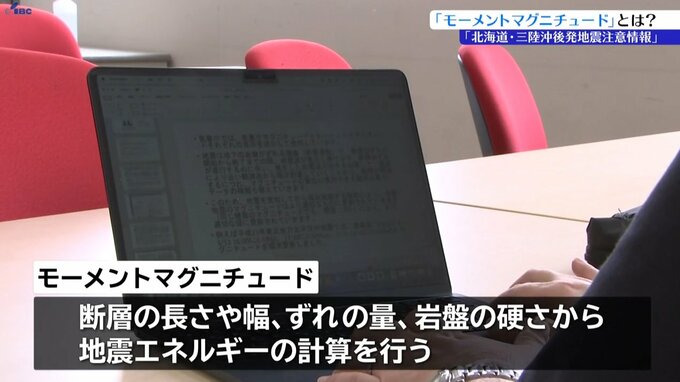

「モーメントマグニチュード」は、断層の長さや幅、ずれの量、岩盤の硬さといった要素からエネルギーの計算を行うもので、巨大地震でも正確な数値を出すことができるといいます。

しかし、短所もあります。

(岩手大学 山本英和准教授)

「巨大地震の場合、長い時間の波形を全部使って計算する必要があるので、どうしても計算が求まるまでに時間を有してしまう」

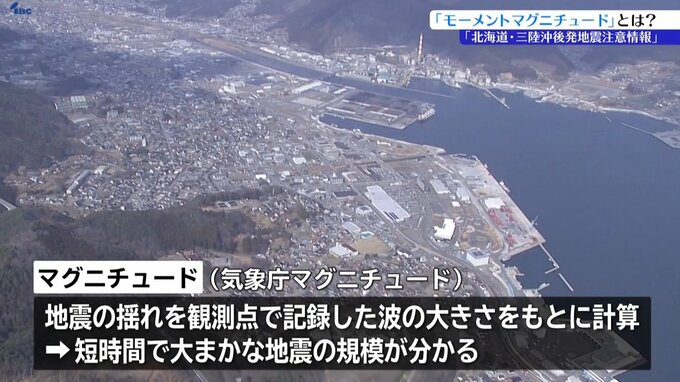

一方、普段の地震速報で使われる「マグニチュード」は、正式には「気象庁マグニチュード」と呼ばれるもので、地震の揺れを観測点で記録した波の大きさをもとに計算するもので、短時間でおおまかな地震の規模を知ることができます。

(岩手大学 山本英和准教授)

「防災情報として使う場合には、規模がわからないと津波の予測もできないので、まず短時間でどのくらいの地震が起こったのかを知るためには、気象庁マグニチュードが使われると思います」

速報性に加えて昔から使われている指標のため過去の事例と比較しやすいという利点もありますが、一方で大規模な地震の場合は正確な数値を出しにくくなるという短所があります。山本准教授は次のように指摘します。

(岩手大学 山本英和准教授)

「最初に発表されるマグニチュードが小さかったから大丈夫という判断を個人でしないで、正式な規模が推定されて、しかもそれが予想より大きく、警報とかが出たらそれに従って行動すべきだと思います」

速報性のある「マグニチュード」と、正確さを重視する「モーメントマグニチュード」ともに気象庁が使用する地震の規模を示す数値ですが、それぞれの特性を一人一人が正しく理解し防災力を向上させながら情報の発表に備えることが重要です。