■「結論、めちゃめちゃいいです」“リモート雑談”で生産性アップ

今や当たり前となったリモートワークですが、便利になった反面、社員同士のコミュニケーション不足が懸念されています。

そこでリモートでの仕事にあえて雑談を持ち込む企業も…

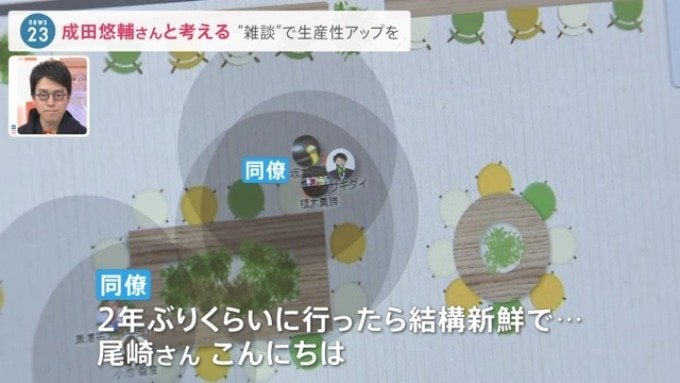

人材派遣のエン・ジャパンでは、リモート勤務の社員はバーチャルオフィスに出社しています。同僚に近づいて話しかけたりすることもできます。

バーチャルオフィスにいる同僚

「2年ぶりぐらいに行ったら結構新鮮で…。あ、尾崎さんこんにちは。2年ぶりに漫画喫茶に行ったっていう話をしていました」

会社は、社員同士のこうした何気ない雑談を推奨しています。

エン・ジャパン 峯崎直哉さん

「雑談の時間の中で生まれてくるアイディアだったりとか、事業を成長させていくために必要な議論が、自然発想の中で出てくるものだと思っているので、コミュニケーションの活性化からの生産性向上という。結論、めちゃめちゃいいです。とってもいいです」

効率化だけではない仕事の環境作りが企業に求められていきそうです。

■アメリカの平均賃金1040万円…日本人は7割が給料交渉したことがない

小川キャスター:

雑談を増やすという取り組みだったんですけれども、成田さんは企業が生産性を上げるためには何が一番必要だとお感じになりますか。

成田氏:

新しいコミュニケーションや新しいアイディアを作り出していくのも大事だと思います。ただ同時に、“ただの無駄”っていうのをわかりやすく削減していくことも大事かなと思うんですよ。今でも紙やFAXで仕事をやるとか、ハンコを押すためだけに出社するとか、普通にまだまだ行われてますよね。それから、電話が突然かかってきて、何が決まったのか記録に残らないみたいな、昔ながらの昭和の仕事のやり方もすごく残ってると思うんですよね。それを惰性で続けないという努力が、すごく重要なんじゃないかなと思います。

国山キャスター:

個人が生産性を上げるっていう意味では、成田さんご自身が生産性を上げるためにやっていることってありますか。

成田氏:

一つは無駄だなと思ったことをやってくれと言われたときに、「嫌です」と。嫌われていくということですね。それと気分転換も大事かなと思いますね。昼寝とか、焚火とか、ろうそくつけてみるとか、いろいろやったりしています。

小川キャスター:

そしてもう一つ気になるのが、日本の賃金の低さです。

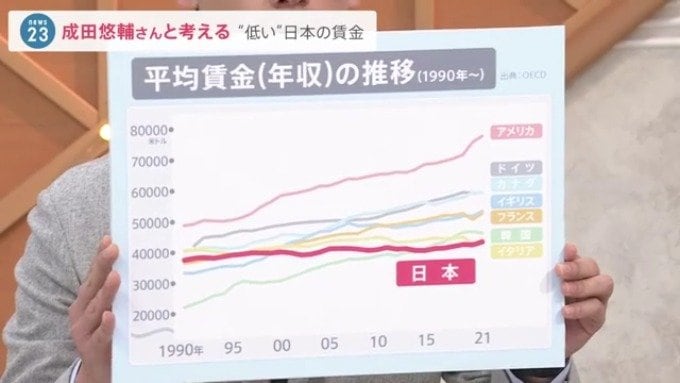

国山キャスター:

G7で平均賃金を比べてみると、日本がおよそ3万9000ドルで、日本円でおよそ550万円。一番多いアメリカは、およそ7万4000ドル、日本円でおよそ1040万円で、アメリカは日本の1.9倍ということになります。成田さんは、アメリカと日本を行き来されてるかと思いますが、この差は感じますか。

成田氏:

感じますね。これ以上に感じます。教えてる大学生を見ていても、新卒で優秀な子たちは、ごくごく普通に1年目から年収換算で1000万円もらう人がたくさんいるんですよね。でも日本で大学生がいきなりそんな初任給もらえるってほぼない。だから差は大きいなという感じは体感としてありますね。

国山キャスター:

30年間の推移を見てみましても、アメリカは伸びている一方で、日本はほぼ横ばいです。今後賃金を上げていくためには、企業はどんな取り組みが必要でしょうか?

成田氏:

難しい問題なんですが、大事なのは「貪欲になる」「欲をだす」ことかなと思うんですよ。とある民間の研究所が調べたアンケートで、日本人で給料交渉をしたことがあるかというと、7割の人がないって答えるらしいんですよ。転職して給料が上がりましたかっていうと、上がらなかったって人の方が多いらしいんですよね。企業側も、働く個人の側もちょっと遠慮しちゃってるって部分があると思うんですよ。なので転職先を積極的に探して、必要であれば今の場所と交渉して賃金を上げていくとか。企業側もいい人材がいると思ったら、お金を積んでも取りにいくというような形がいいかと。小川さんみたいにガンガン戦いに行く人が増えるといいと思います。

小川キャスター:

やめてください(笑)

国山キャスター:

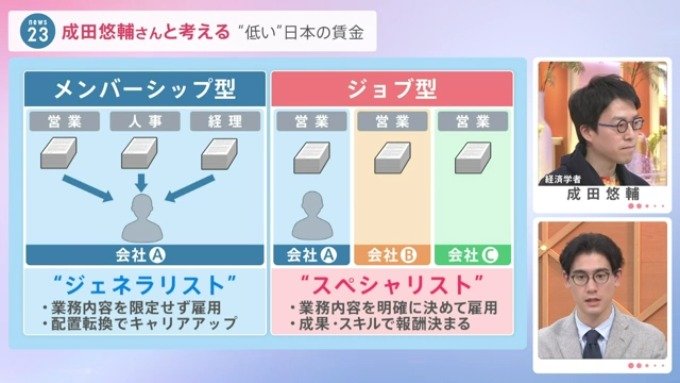

岸田総理も賃上げに取り組むと発言していますが、一つ挙げているのが、「ジョブ型雇用」への移行です。今の日本企業の多くが採用しているのはメンバーシップ型雇用といわれるものです。例えば会社のAに所属し、“ジェネラリスト”として、営業や人事など様々な仕事を経験していくと、年功序列型で給与が上がるというのがメンバーシップ型です。それに対して、ジョブ型というのは、営業の“スペシャリスト”としてAの会社でもBの会社でも営業を行い、業務内容を明確に決めて雇用され、成果スキルで報酬が決まるというものです。みずほフィナンシャルグループの例では、年功序列型の給与体系を実質廃止、業務に応じた給与、「役割給」にすることで個人の能力がより反映される人事制度を採用することを発表しています。成田さん、ある種成果主義的な動きは、今後広がっていくんでしょうか。

成田氏:

大企業の間で「ジョブ型雇用」をガンガン使っていこうという動きは既にありますよね。能力が高い人、専門性がある人にとっては、すごくいい仕組みですよね。はっきり何をやるか決まっていて、こういう成果を出してくださいっていうのもあると。それをうまく交渉していけば給料上げていくためのツールとして使えると思うんです。ただ同時に、これによって痛みを受ける人たちもいるんじゃないかなと思うんですよね。実際多くの企業が、人件費のカットのために、「ジョブ型雇用」と呼ばれるものを使おうとしている側面もあると思うので良い側面と、つらい側面が両方あることを認識するのが大事かなと。

小川キャスター:

大きな変化が生まれようという潮流がある中で、新しい働き方を模索する日本の企業、そして働く1人1人に、成田さんから何かアドバイスというのはありますか。

成田氏:

そんな偉そうなことは言えないですが、縮こまったり、これまでの慣習にとらわれずに、自分が手に入れたいと思うものを積極的に手に入れていく。ちょっと欲を出していくという姿勢をとることが、結果として企業も個人も収入を上げられることに繋がるのかなと思います。