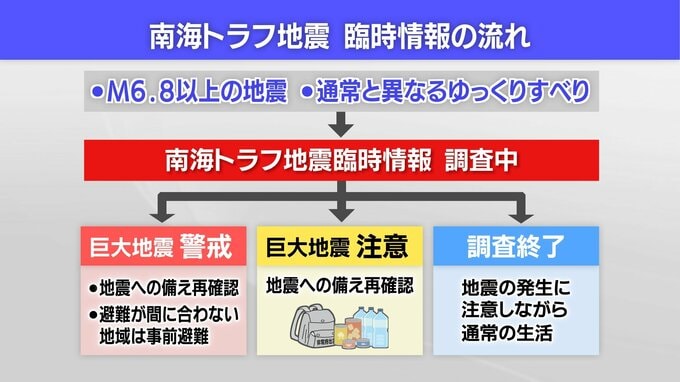

南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合、気象庁は南海トラフ地震臨時情報を発表します。

臨時情報は、まず「調査中」があり、その後、「調査終了」、「巨大地震注意」、「巨大地震警戒」が発表されます。

「巨大地震注意」は、去年、初めて発表されました。

そして、今回は「警戒」についてのニュースです。

内閣府は「巨大地震警戒」が発表された場合、事前避難が呼びかけられる人数について調査結果を発表しました。

宮崎県内では、高齢者などおよそ8万人が対象になるということです。

南海トラフ地震臨時情報「巨大地震警戒」が発表された場合、あらかじめ市町村が定めた「事前避難対象地域」では1週間の事前避難が必要となります。

内閣府は全国の707市町村を対象に「事前避難が必要な地域を指定しているか」やその対象人数を調査。

その結果、県内の事前避難の対象者はおよそ7万9900人だということです。

MRTが県内の沿岸部の10の市と町に取材したところ、宮崎市と高鍋町を除く8つの市と町が沿岸部の地域を「高齢者等事前避難対象地域」に指定。

「巨大地震警戒」が発表された場合には、高齢者や障害者などに事前避難を求めることにしています。

(宮崎県危機管理課南海トラフ・大規模災害対策担当 上谷和明さん)

「こういった規模感を県としても初めてつかんだところではあるので、県としてどういった(市町村の)サポートができるだろうとこれから考えていきたい」

県は今回の発表をきっかけに事前避難の場所や日ごろの備えについて再確認をしてほしいと呼びかけています。

【参考】

複雑な南海トラフ臨時情報ですが、「巨大地震警戒」が出た場合、事前避難が求められる、ということがポイントとなります。

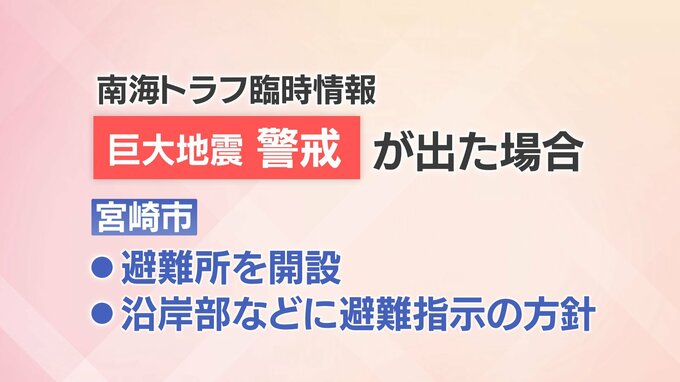

宮崎市は「巨大地震警戒」について事前避難の対象となる地域を設けていませんが、もし発表された場合は、避難所を開設し、沿岸部などに避難指示を出す方針としています。

海の近くに高齢の家族が住んでいる人は、事前避難の場所や方法などを話し合っておきたいものです。