二宮金次郎も時代に翻弄? スマホ普及で銅像が…

山形キャスター:

ほかには、どのような点が問題になるのかについても専門家に伺いました。

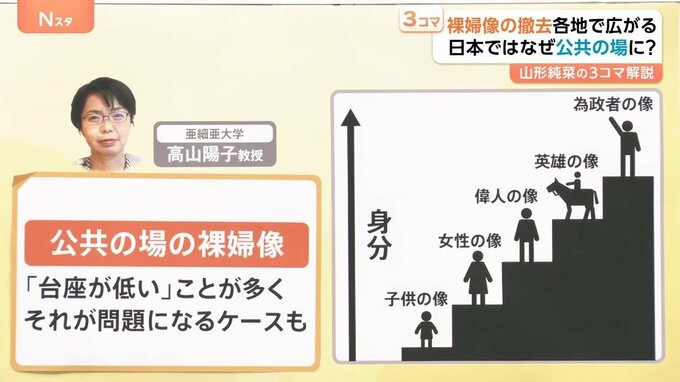

亜細亜大学の高山教授は「公共の場の裸婦像は『台座が低い』ことが多く、それが問題になるケースもあるのではないか」と指摘しています。

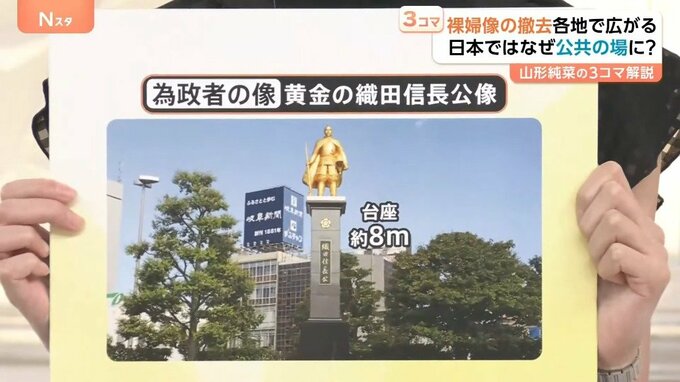

公共の場の銅像の高さは、身分に比例するということです。たとえば為政者の像、つまり、政治で名を成した者の像が一番高くなります。

そのあとに英雄の像、偉人の像が続き、女性の像や子どもの像は台座が低いということです。

為政者の例をみると、岐阜駅前にある織田信長の銅像は台座が約8mと、かなり高さがあります。

出水キャスター:

台座が低い女性の像は目線に入りやすくなり、より近くに見えて気になってしまうということなのでしょうか。

山形キャスター:

また、高山教授は「台座が低いので裸婦像に触れられる。その行為が周りに不快感を与える場合もあるのではないか」とも指摘しています。

では、なぜそもそも公共の場に裸婦像が建てられるようになったのか、歴史をみていきます。

高山教授によると、戦前は公共の場に軍人・偉人の銅像が建てられていましたが、戦時中に金属不足などで撤去する動きになりました。

そして戦後、空いていた所に裸婦像を設置すると平和の象徴として認識が広がっていき、各地に裸婦像が多くなっていったということのようです。

銅像を巡る動きは、ほかにもあります。

例えば二宮金次郎像は努力の象徴などで建てられていますが、ある小学校では、約10年前から「歩きスマホを助長する」という声が上がりました。そこで、立って読むのではなく、座って読書をしている銅像に変えたということです。

井上キャスター:

個人的にはそこまでやらなくていいのではないかと思いますが、組織や企業、自治体や学校としては、リスクを回避したいということなのだと思います。我々テレビも、恥ずかしながらクレームに過剰反応するところはあるわけです。

しかし、全体から見てどのくらいの数なのか、どういう意見なのかを冷静に見ないと、全部が全部を見誤ってしまうことにつながりかねないのではないかと思います。

東京大学 斎藤幸平 准教授:

単に文句を避けるだけだとつまらない社会になっていきますし、アートの役目とは、何が美しくて何が美しくないかという線引きを問い直すことでもあると思います。

これをきっかけにみんなで議論し、新しい銅像も作ったらいいのではないでしょうか。

==========

<プロフィール>

斎藤幸平

東京大学准教授 専門は経済思想・社会思想

著書『人新世の「資本論」』50万部突破