今年は戦後80年。

国の特別天然記念物・トキの保護活動の第一人者、村本義雄さんも戦争を経験した一人です。陸軍に自ら志願し、異国の戦地で奮闘した壮絶な日々の記憶。今年、100歳を迎えた村本さんの生き様に迫ります。

「戦争っていうのは殺し合いですよ、人間の。そこへ私がすすんで行ったっちゅう。」

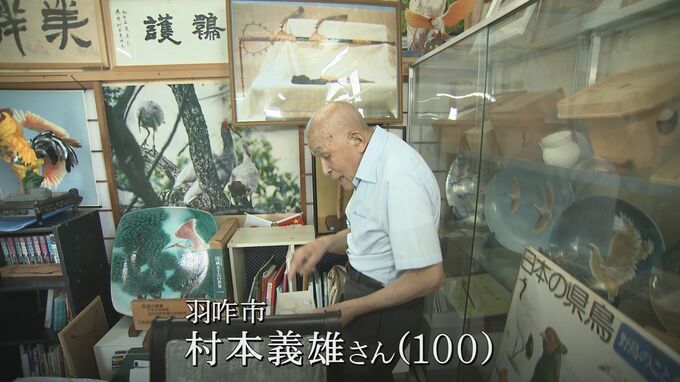

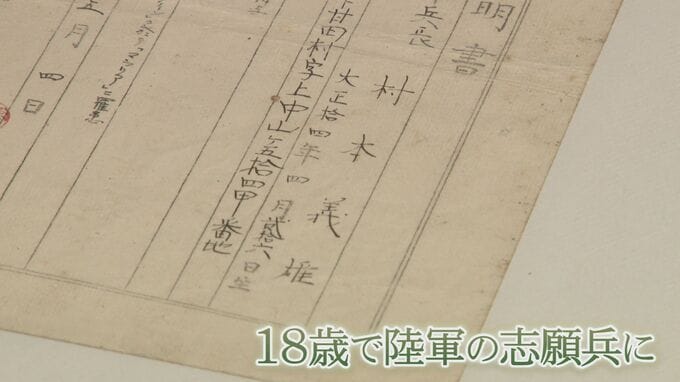

石川県羽咋市に住む、村本義雄さん(100)。陸軍に入ったのは1943年、まだ徴兵年齢にも満たない18歳の時でした。

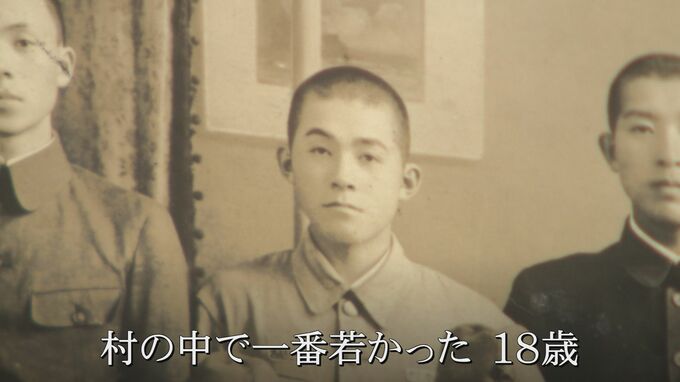

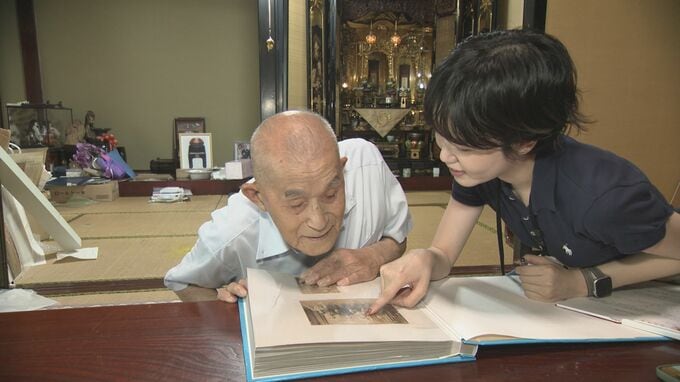

「これは村の徴兵検査。この中にワシがどこにおるか、分かるかね」

「これ。(村の中で)一番若かったんです。18歳」

第二次世界大戦の最中志願兵となった村本さんは、金沢で編成された歩兵第83連隊に配属。自らの強い希望で戦場へ向かうきっかけとなったのは、当時の学校教育にあったと話します。

村本義雄さん(100)

「毎日朝の朝礼式があって、校長先生が色々訓示するわね。歌を歌うんです。『海行かば、水漬く屍(=海に行ったならば、水につかった屍となる)。山行かば、草生す屍(=山に行ったならば、草の生える屍となる)。大君の辺にこそ死なめ、かへり見はせじ(=天皇のお側で死ぬのなら決して後悔はしません)』。

「命捧げるって、ほんま簡単にね。そういうこと言えるもんじゃないんですけど、学校の教育がそうだったから。私は軍人に行かなきゃ日本は大変な目にあうということが、子供の頃からね」

村本さんらおよそ500人の軍人を乗せた船は、当時、日本で有数の軍事拠点だった福岡県の門司港を出発します。現在のベトナム、ラオス、カンボジアにあたる戦地、当時はフランスの支配下にあったインドシナ半島を目指しますが…。

村本義雄さん(100)

「夕方でしたけど。アメリカのB29が、高い所から低い所を飛んできて。『ボカー!』と。船の振動で中にあった私たちの兵器もぜんぶ落ちて」

乗っていた船が米軍機の爆撃にあい、冬の海に投げ出された村本さんは、奇跡的に他の船のボートに助け出され、九死に一生を得ました。のちに、そこで多くの仲間が亡くなったことを知ります。

村本義雄さん(100)

「みんな散り散りバラバラですから。その時、命があったことは自分でも不思議」

その後、村本さんが上陸したのは、ベトナムの山岳地帯。強力な戦車と銃を備えるフランス軍に太刀打ちできないと判断した日本軍は、夜襲攻撃に踏み切ります。そして翌朝、目の当たりにしたのは、フランス軍に雇われた、大勢の現地住民の遺体。罪のない人間を巻き込む戦争の悲惨さでした。

村本義雄さん(100)

「ハエが出てきて臭いもプンプンするわね。そんな半分、腐ってるみたいな自分の家族を見つけてね。遺族がそれに抱きついて、泣いとる姿を見ました。戦争って何てひでえ。なんぼ敵やからと言っても、かわいそうやなと思った」