「平和教育なくなっているわけではない」各自治体で実施

北九州市教育委員会 学校教育部 辻健一郎 学校支援担当課長

「毎年7月は全市一斉の平和に関する指導月間としまして、特に重点的に平和に関する指導を行っております」

北九州市で2010年から行われている平和指導月間。

登校日の代わりに1か月かけて数時間、道徳の授業などで平和学習を行っています。

北九州市教育委員会 学校教育部 辻健一郎 学校支援担当課長

「北九州市が原爆投下の第1目標であったというところは非常に重たく受け止めて、平和教育についてはしっかりと充実させる必要があると考えています」

登校日のない福岡市では独自の教材を用いながら、年に1コマ、45分の授業の中で、福岡大空襲や原爆について教えています。

福岡市教育委員会 小学校教育課 池邉英雄 課長

「子供たちが1人1台端末を使えるようになりましたので、自分で当時の戦争を調べたり、体験者の方が高齢化で少なくなってきているので、その方が話している様子を映したものを子供たちが自分で見るという学習スタイルに変わってきている」

そして、県教委は各自治体に授業時間を委ねていて、1時間から数時間かけて平和授業を行っているということです。

福岡県教育委員会 義務教育課 鳥越英樹 主任指導主事

「夏休みの出校日がなくなったから平和教育がなくなってるかっていうとそうではない。様々な地域の戦争跡地とか、戦争平和に関する日であったりとかそういうところで学習してるところはたくさんある」

「教員の平和学習も足りていないのでは」との指摘も

2025年は戦後80年の節目にあたりますが、福岡県では特別な授業や行事を行う小学校はありません。

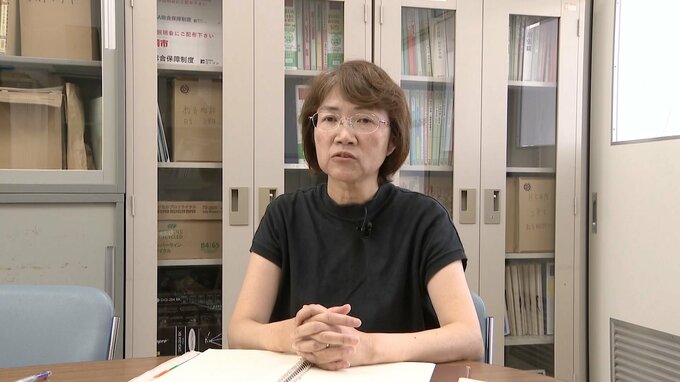

こうした現状に対し警鐘を鳴らすのは福岡市教職員組合で、長年、平和教育を推進してきた高口富美子さんです。

高口さんは「児童だけでなく教員の平和学習の時間も足りていないのではないか」と指摘します。

福岡市教職員組合 高口富美子さん

「職員がすごく入れ替わっている時期でここ5年くらいですごく若返っている。皆、平和について考えないといけないと思っているけれども実際に何をしたらいいのかわからない現状。戦争は最大の人権侵害だと思っていますので、今も世界で起こっていますけれども、一般市民も犠牲になっている事実を知らない人が増えているので、公教育の場では広い視野で色んな事実を知らせることは私たちの役目だと思う」