コロナ禍のオンライン学習やデジタル機器を使った授業など子どもたちの学び方が変化しています。教育現場の今や「デジタル化」に対応する力を育てる取り組みが進んでいます。

本や教材などの単純な電子化ではなく、子どもたちが“楽しみながら学びを深められる”ような仕組みが施されています。

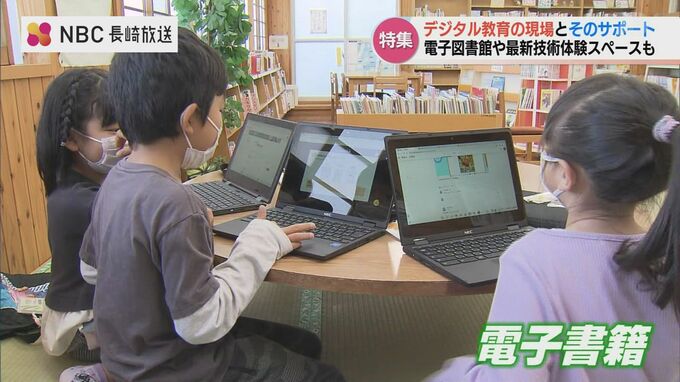

長崎市外海地区の神浦小学校の図書室──

子どもたちが読んでいるのは紙の本ではなく“電子書籍”です。

小学2年生:

「図書室にない本も読める(から楽しい)」

■ 手軽に本と親しんで…カプセルトイ『きょうの1さつ』

蔵書が多い『市立図書館』から離れた地区にある4つの小学校の“読書環境を整えよう”という実証実験です。

今年の夏、出版大手『ポプラ社』などと長崎市が協定を結び、電子書籍2,700冊以上を自由に読むことができるようになりました。

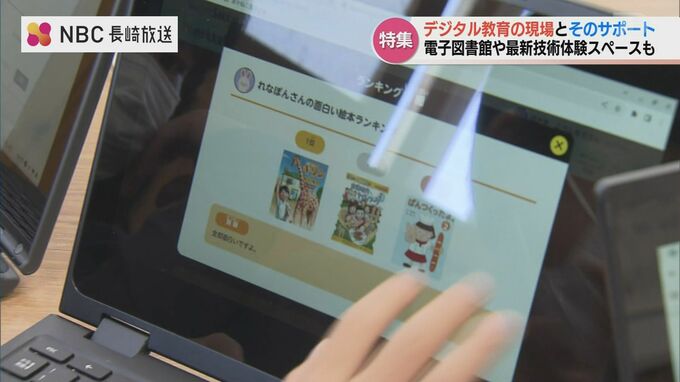

児童の端末機器のなかには『自分専用の本棚』があり、好きな本を借り受けたり、読んだ本の履歴が残したりできます。

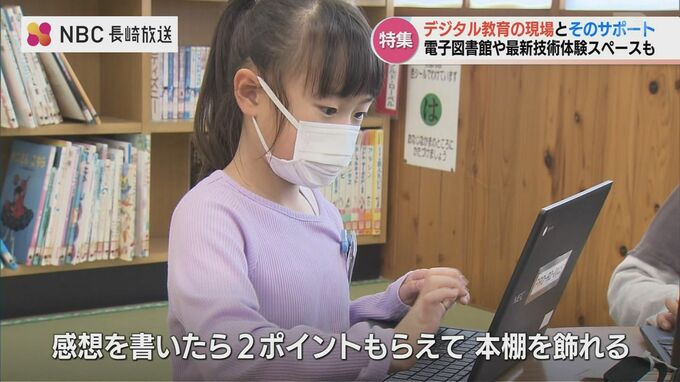

小学2年生:

「読んで感想を書いたら2ポイントもらえて、(自分の)本棚を飾ったりできるんです。名前を自分で書いたりできます」

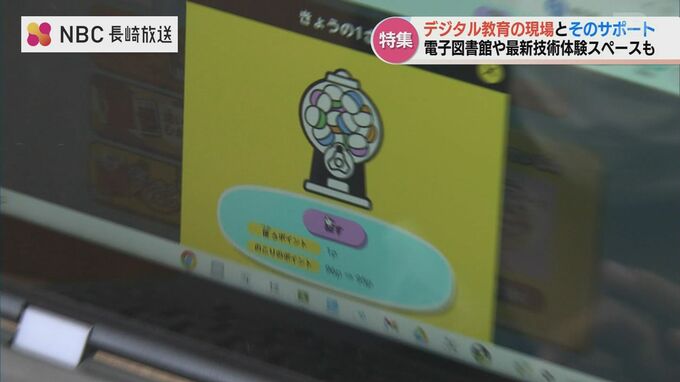

読書を楽しむ仕掛けは他にもあります──

児童:「あ、きょうの一冊!」

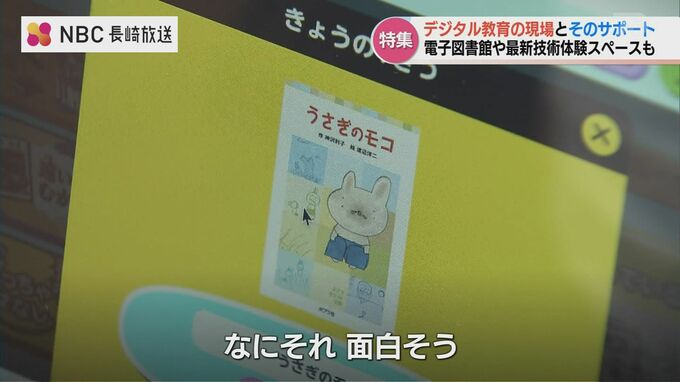

児童:「なにそれ?面白そう」

『きょうの1さつ』は、読みたい本が選べないときにカプセルトイを回すと『新たな本を提案』。普段は出会わない本と出会う“発見”があります。

また、借りたい本が他の人と重なっても『デジタル』だから大丈夫です。

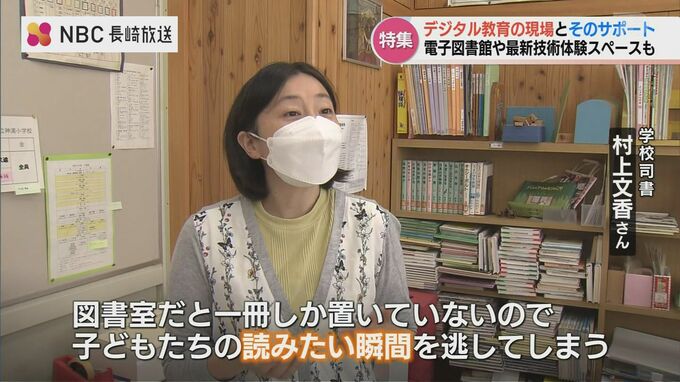

学校司書 村上 文香さん:

「図書館だと一冊しか置いていないので、子どもたちの“読みたい瞬間”を逃してしまうんですけど、自分の読みたいときに読むことができるのは、すごくいいことだなと思います」

デジタル技術の進歩──

その波に乗り遅れないようなサポートが、教育現場には求められています。

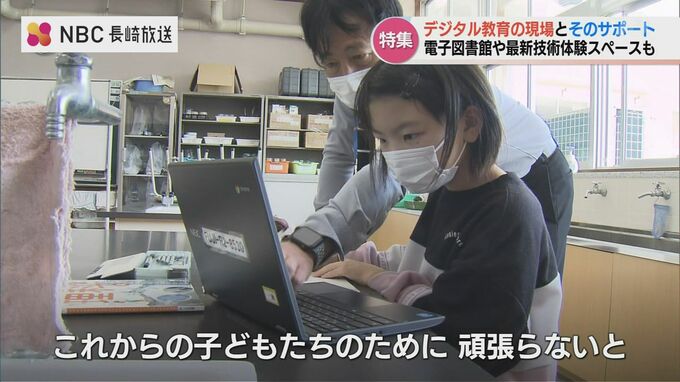

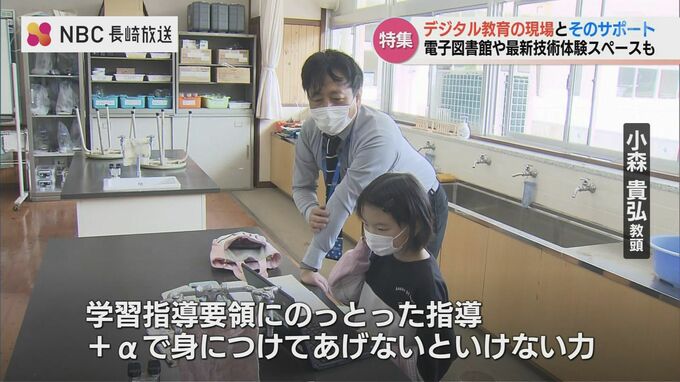

小森 貴弘 教頭:

「学習指導要領にのっとった指導もしないといけないし、プラスαで身に着けてあげないといけない力だと思うので、これからの子どもたちのために私たちも頑張らないといけないなと思います」

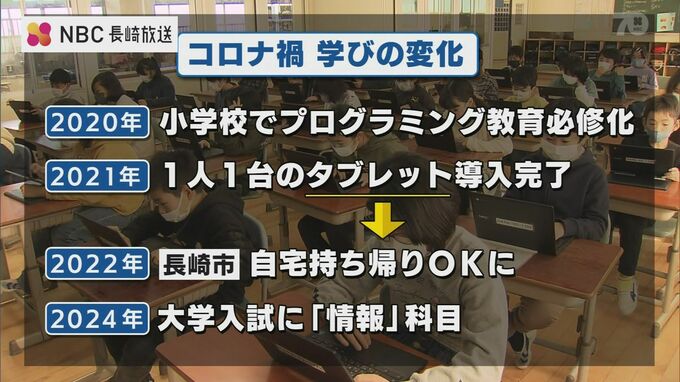

2020年に小学校ではプログラミングの授業が必修化されたほか、2021年には一人一台タブレットが配布され、2022年から自宅に持ち帰ることが可能に。

2024年の大学入試には『情報』科目が入るなど、子どもたちの学びに変化がでています。

■ “描いた魚”が水中で泳ぎだす!

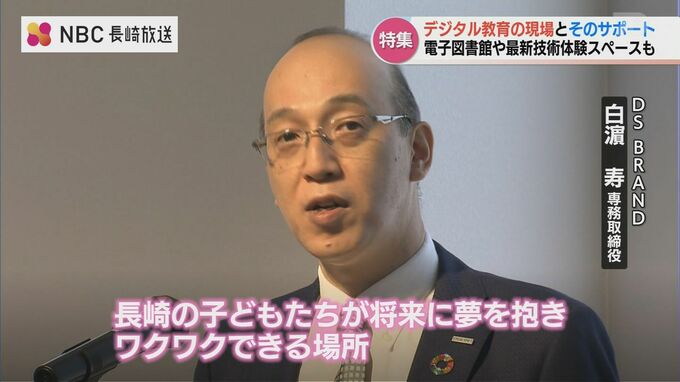

DS BRAND 白濵 寿 専務取締役:

「長崎の子どもたちが将来に夢を抱き、ワクワクできるような場所にするためのプロジェクトです」

『遊び感覚で楽しくデジタルに親しんでほしい』と、誰でも無料で使えるコミュニティースペースが今月、長崎市にオープンしました。

企業のホームページ作成などを手掛ける「ディーエスブランド」が運営しています。

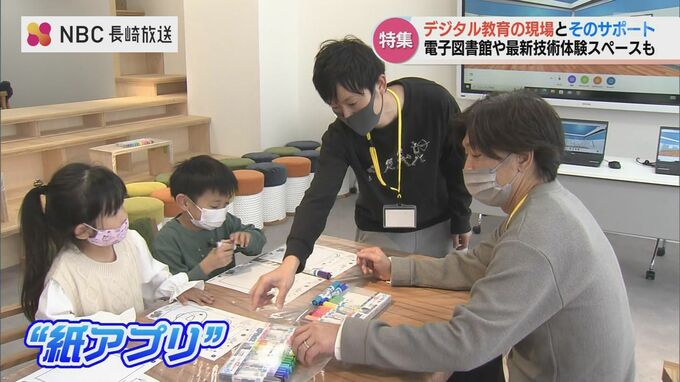

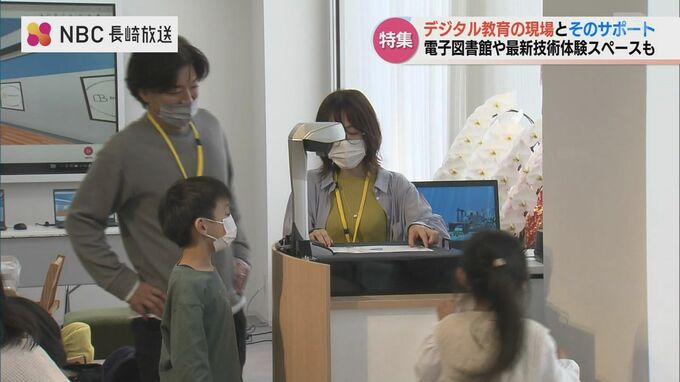

1回目のイベントは『紙アプリ』の体験です。

こどもたち子どもたちは、紙に思い思いの絵を描きます。

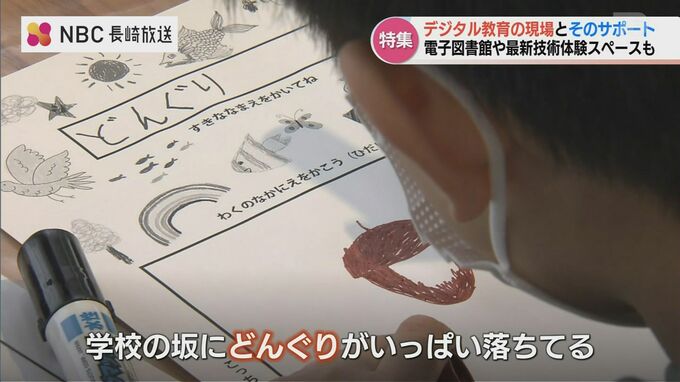

子ども:「学校の坂にどんぐりがいっぱい落ちている」

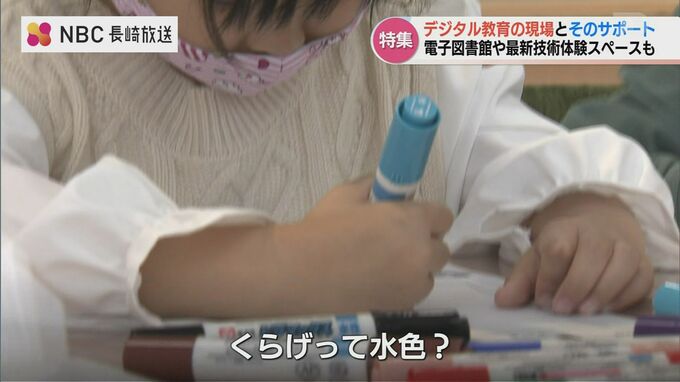

子ども:「クラゲってさ水色?」

担当者:「よし!泳がせてみるね」

子ども:「どうやって泳がせるの?」

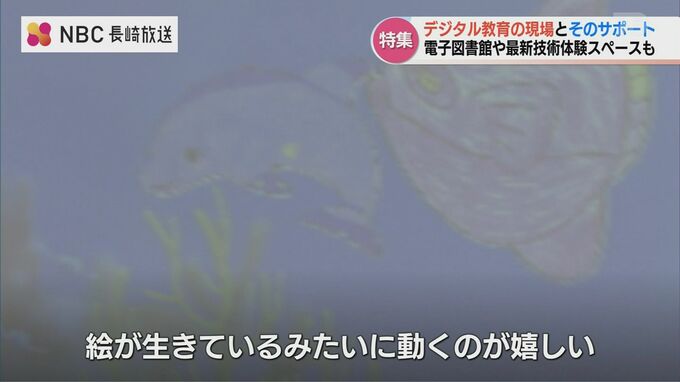

描いた絵をデータで取り込むと動き出す『デジタルコンテンツ』です。

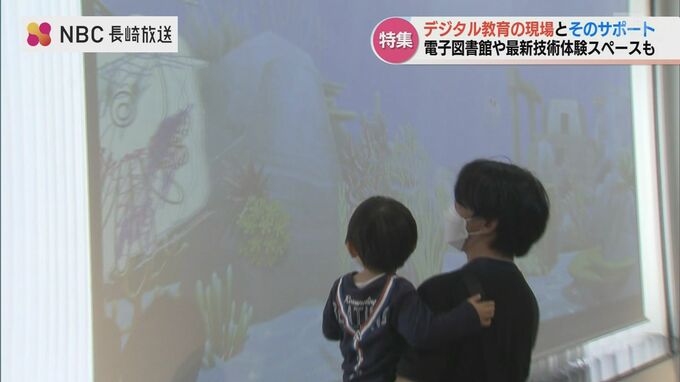

すぐ隣の大きなモニターのなかには海底が映っています。

そこに現れたのは──

子ども:「いた!魚が入った!」

いま描いたばかりの魚が泳ぎだしました。

小学3年生:「絵が生きているみたいに動くのが嬉しい」

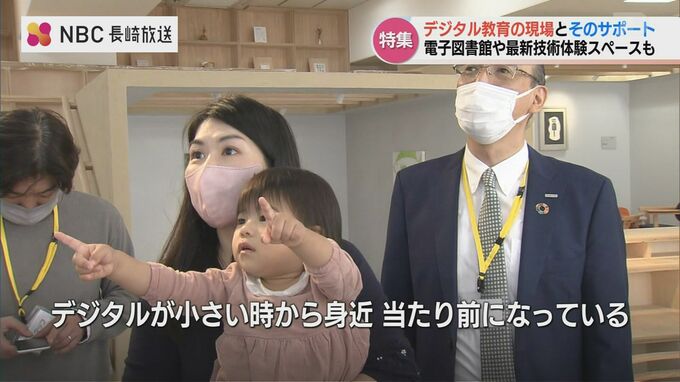

2歳の子どもを持つ30代の母親:

「何も教えていなくても自分で操作するようになっているので、デジタルのものが小さい時から身近にあって、当たり前になっているんだなと感じていて、可能性もどんどん広がっているので」

幼いうちから楽しくデジタルに触れる機会を提供しようと、今後も最新技術の体験イベントが企画されています。

白濵 専務:

「自分なりに考える力がついてくると一番いいなと思います。ただのゲームで遊ぶというのでなく、これを“仕事に活かせる”ようになっていければいいなと思っています」

デジタル技術が日々刻々と進歩する中、それを扱う次世代の子どもたちの教育現場にも変化が現れています。