能登半島地震後に漁獲量が激減した富山湾のシロエビとベニズワイガニについて、富山県水産研究所では海中ロボットを使って漁場の海底を撮影、生息状況を調べています。海中ロボットが撮影した映像の一部が公開されました。

富山湾の海底で7月末に海中ロボットが撮影した映像に映るベニズワイガニ。シロエビの姿も確認できました。

7月29日から4日間、県水産研究所は国の協力機関と連携して海中ロボットを使って、シロエビとベニズワイガ二の漁場で生息状況を調べる調査を行いました。

海中ロボット「ほばりん」は船から完全に切り離されたあと海底から3メートル付近をホバリングしながら自動で進み撮影。新湊沖のシロエビの漁場の水深230メートルから290メートル付近でシロエビの姿を捉えました。

県水産研究所 三箇真弘研究員

「今の漁獲状況だと、ほとんど取れていない状況なので、もっと悪い状況も想像していたんですけれども、映像をみるとちらほらシロエビも確認されていますので、最低限ゼロではないことは確認できたのかなと思います」

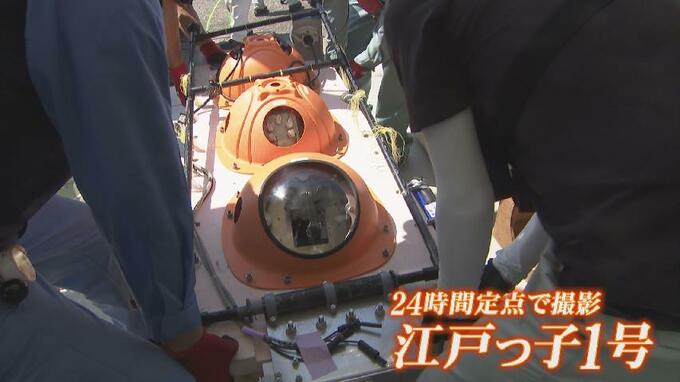

24時間定点で撮影を続ける海中ロボット「江戸っ子1号」でもシロエビの撮影に成功しました。

県水産研究所の調査でシロエビの漁場を24時間、定点で撮影したのは今回が初めてで、まだ謎に包まれているシロエビの生態の解明が進むことも期待されます。

県水産研究所 三箇真弘研究員

「これからの解析では昼夜でシロエビの数を数えてみて、昼夜で分布水深を探ってみたり、そういったことを中心にこちらの映像から解析を実施していく予定です」

さらに、この「江戸っ子一号」では海水の採取も行いました。深海に漂う生物の糞や体液から得られるDNAの情報を解析することでベニズワイガニやシロエビが生息する周辺の生態系の把握につなげたい考えです。

県水産研究所 三箇真弘研究員

「実際に海中の様子を目で見てもらって、(漁業者に)どうなっているか把握してもらうというところと、解析結果を提供して実際に今、シロエビの資源がどうなのか減っているのか増えているのか、漁業者さんにも情報提供していきたい」

県水産研究所では8月末を目途に、調査結果の速報を漁業団体に報告したいとしています。