厳しい暑さが続く中、先週の津波警報では、仙台市内の避難場所に逃げた女性が熱中症の症状を訴える事態が起きました。避難場所の暑さ対策が新たな課題として浮かび上がり、仙台市が対策を検討することにしています。

飯野雅人アナウンサー:

「深沼海水浴場の近くにある避難の丘です。人が数人避難している様子が映っています」

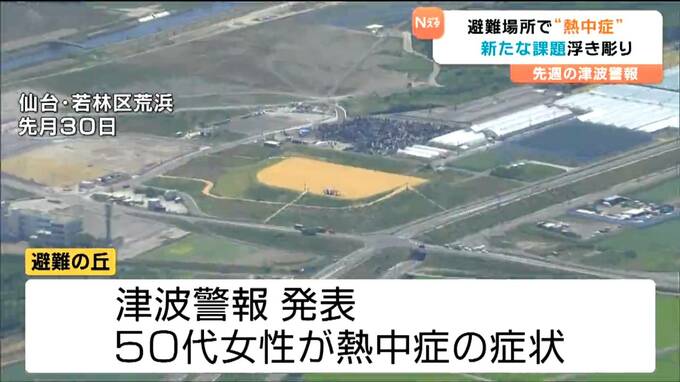

津波警報が発表された7月30日、仙台市若林区荒浜地区の「避難の丘」では、50代の女性が熱中症の症状を訴え病院に運ばれました。

岩槻日菜記者:

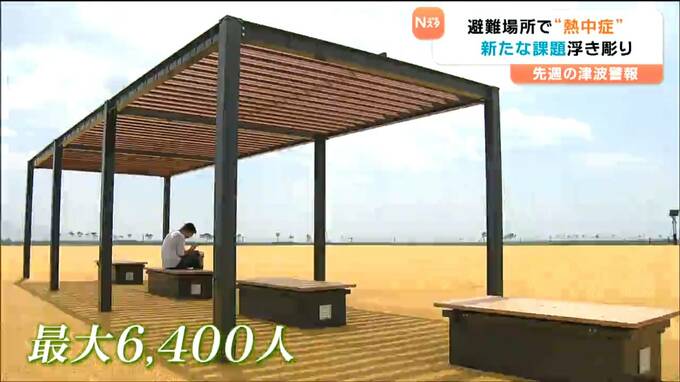

「日陰は風も通り涼しく感じますが、日なたに出ると、温度計は34℃をさし、照り返しもあり非常に暑く感じます」

避難の丘は、津波からの一時的な避難場所として整備されました。

最大収容人数は6400人ですが、日差しを遮る屋根のある場所は、一か所しかありません。

「避難できる場所があるのはいいが、公園みたいに水道があれば、熱中症は改善されるのかなと」

「今回(解除まで)長かったので、ただの避難だけではないサポート態勢がないと」

仙台市では、東日本大震災の教訓を踏まえ、避難施設に暖房用品を備蓄するなど「低体温症」に対する備えを進めてきました。

一方、暑さ対策の備蓄品はないといいます。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔准教授:

「今回初めてといっていいくらい、酷暑の中で津波の避難を余儀なくされたのが、ポイントだったかなと思います」

東北大学の佐藤翔輔准教授は、「酷暑での津波避難」は新たに浮かび上がった課題と指摘する一方、全ての避難場所に暑さ対策の防災用品を備蓄するなど、ハード面の整備には限界があると話します。

複数の避難場所を把握し、状況に応じて適切な場所を選ぶことが大事だと呼びかけます。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔准教授:

「津波の到達予想時間というものがありますので、自分がどこまで避難できるかということを判断していただいて、より安全な、より快適な場所に身をおくと、その意思決定をしていただくことが合わせて重要になります」

仙台市は今後、避難場所に新たに暑さ対策の防災用品を備蓄するかどうか検討を進めるということです。

佐藤准教授は、カムチャツカ半島付近で起きた今回の地震のように津波の到達まで時間がある際は、より内陸のクーラーなどがある建物に避難することができると指摘しています。

一方で、14年前の震災では避難の途中に津波に巻き込まれるケースもありました。

避難行動については、地震や津波の規模に応じた様々な選択肢を事前に考えておくことが大切と言えます。