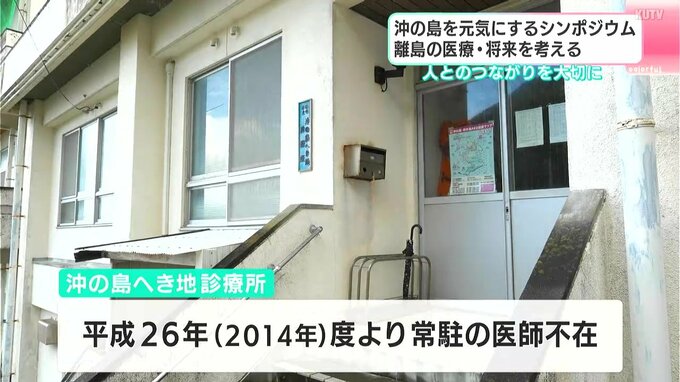

島には「沖の島へき地診療所」がありますが、宿毛市によりますと、診療所では平成26年度から常駐の医師は不在で、高知県へき地医療協議会からの派遣医師と、オンライン診療による運営が行われています。

それでも、島に赴任経験があり現在も派遣医師として管理に携わる吉村医師は、「医師と地域との繋がりの重要性」を語りました。

◆高知医療センター 地域医療科 吉村彰人 科長

「『人口が減るから医療の需要が減る』と感じたことは無いです。行く所々で医療の重要性は感じます。医師としても、ものすごくやりがいを持ってさせてもらいました。私が医者として育ったのは、地域の方々・地域が育ててくれたからだと思っています。沖の島に医師として関わる人がたくさんいますけど、そういった人を増やしていくのが、これからの1つの僕ができることかなと思ってやっています」

◆参加した高知大学医学部の学生(医学科5年)

「きのう(島での)飲み会に参加させていただいて、島の方から『地域を盛り上げていこう』というのをすごく感じました。こういう地域だったら、みんなと手を組んで・支え合って、『医師』というより『人とのつながり』を大切にして生きていけるんじゃないか、というのをすごく感じました」

…と学生が話し終えると、島民から「待ってるよ!」という声が挙がりました。

◆島民

「『医者のたまごを育てる』…というおこがましいことではないんですよ。自然のうちに、そうなっていくんだなと思う。島に来てくれたら、いい体験ができるのではないでしょうか…という思いを込めて『待ってるよ!』と言いました」

また、離島の診療所に赴任した医師とその島民達を描いた漫画「Dr.コトー診療所」の作者・山田貴敏さんも登壇し、「へき地医療では、地域の人と医師との信頼関係がより重要になる」と語りました。

そして「沖の島の未来図を描こう」をテーマに行われたパネルディスカッションでは、参加者が視察で訪れたイタリア・アマルフィ海岸の集落と島の共通点を挙げながら、「島の暮らしそのものに大きな価値があること」や、リング型の「スマートデバイス」を使い健康な生活を維持することが提案されるなど、明るい未来について議論されました。

◆島民

「いろんなことを知ることができたし、ドクターのお話を聞いて、やっぱり『こういう機会は、あった方が意味がある』と思いました」

◆島民

「いちばん大切なのは、私たち島民の『頑張ろう』という意思。未来の沖の島は、もう少し人が増えてくれて、元気で、今いる人たちが“住める島”であったらいいと思います」

主催者は、今後も活動を続け、沖の島を元気にする応援の輪を広げていきたいとしています。