天気予報で目にすることもある宇宙からみた雲の様子。気象衛星「ひまわり」の観測結果です。

夏になり、ひまわりの写真が送られてくることも多くなりました。

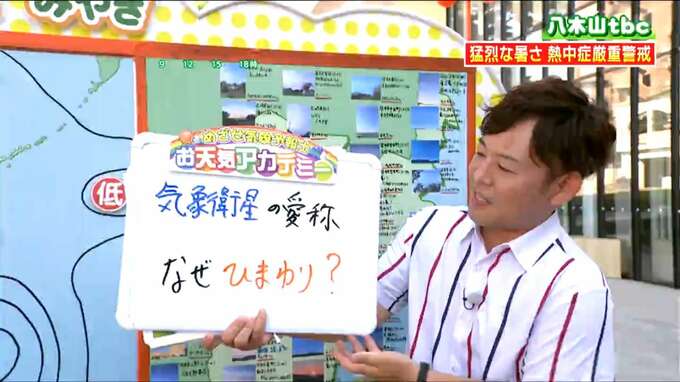

なぜ気象衛星の名前が「ひまわり」なのか、考えたことはありますか?

花の名前から始まった宇宙への旅

坂寄直希アナウンサー

「ああ、確かに。あれじゃないですか?ひまわりってこう太陽の方に向かって向くと言われてるから、いろんなところをこう見られるからこうひまわりみたいなところなんですかね?」

今野桂吾気象予報士

「結構近いですね。実は気象衛星『ひまわり』の名前には、興味深い歴史があったのです」

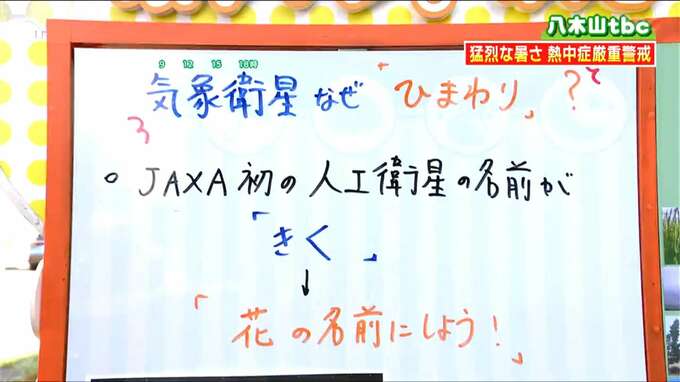

JAXAの人工衛星は「花」の名前がルール

気象衛星「ひまわり」の命名には、ある決まりがありました。

それは1970年代にさかのぼります。

日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)が初めて打ち上げた人工衛星の名前は「きく」だったのです。

この「きく」をきっかけに気象衛星も「花の名前にしよう!」となりました。

では、なぜ数ある花の中から「ひまわり」が選ばれたのでしょうか?

ひまわりと地球の深い関係

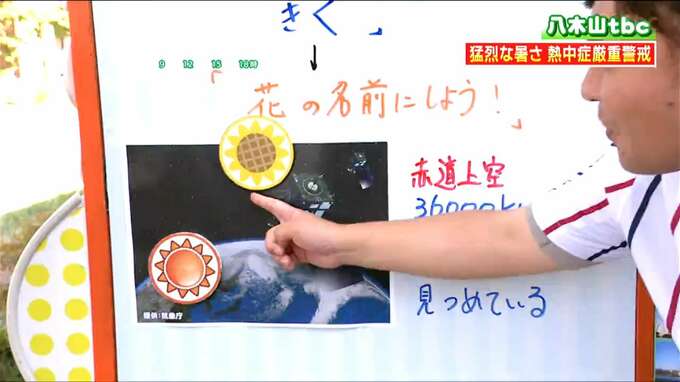

気象衛星と「ひまわり」の関係を理解するカギは、その位置関係にありました。

地球の赤道上空3万6000kmからいつも地球をこの気象衛星は見つめているのです。

ここで重要なのは、ひまわりの特性です。

ひまわりは太陽の方向を常に向いて咲く花として知られています。

これと同じように、気象衛星も地球を常に見つめ続けているのです。

もし地球が太陽だとすると、この気象衛星がひまわりというわけで、気象衛星が地球を見つめると同じように、ひまわりも太陽の方を見続けますよね。

太陽に向かって花を咲かせるひまわりのように、気象衛星は常に地球を向いて観測を続けている—そんな姿が「ひまわり」の名前の由来だったのです。

私たちの生活を守る「ひまわり」

「ひまわり」は単なる気象衛星ではありません。

日々の天気予報から災害予測まで、私たちの安全な生活を支える重要な存在です。

今後も大雨シーズンなどはこういった気象衛星が活躍することも多くなりますので、皆さん覚えておくと面白いかもしれません。