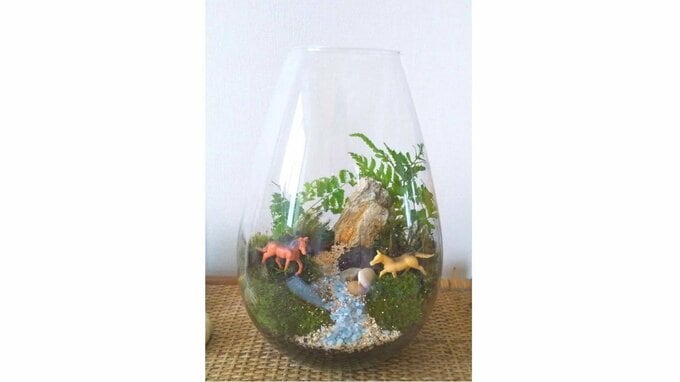

「苔テラリウムって?」

十和田八幡平国立公園に属する奥入瀬渓流。ここは豊富なコケ植物が生息する苔(コケ)スポットで、鹿児島の屋久島、長野県の北八ヶ岳と並び「苔の三大聖地」といわれています。

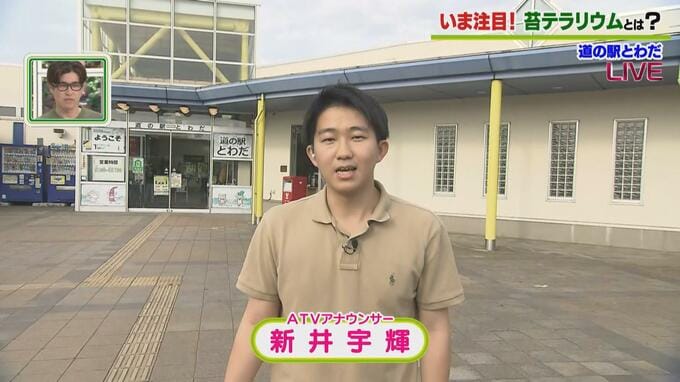

その奥入瀬渓流から車で約1時間ほどにある『道の駅とわだ』に、新井宇輝アナウンサーが行ってきました。

地元の特産品や農産物、花などが並ぶ施設の一角に、苔テラリウムの展示販売コーナーがあります。初めてみる苔テラリウムに、新井アナは…

新井宇輝アナ

「見ているだけでも心が落ち着くというか、繊細ですよね」

これらを制作しているのが『苔の青い森』です。苔テラリウムや、苔玉、苔の盆栽などを展示販売している他、苔を使ったワークショップを開くなど、苔の魅力を発信しています。代表の梅森敦子さんにお話をききます。

新井アナ

「苔テラリウムって、どういうものなんですか?」

『苔の青い森』代表 梅森敦子さん

「テラリウムというのは造語なんですが、ラテン語で“テラ”が“陸”、“リウム”が“場所”という意味で、それに苔をつけて、苔テラリウム。透明な容器の中で植物を栽培する方法のことです」

テラリウムの起源は19世紀のヨーロッパにさかのぼります。薬草を収集するプラントハンターたちが、植物をガラスの容器に詰め、船で輸送したことが始まりとされています。ガラス容器内の水分が循環する仕組みは、まさに小さな地球のような生態系なのです。

梅森さんが苔に魅力を感じる理由は、さらに深いものがあります。

梅森敦子さん

「苔は約4億8000万年前に陸上植物として初めて誕生したと言われていて、地球の生態系に大きな影響を与えました。そんなことから、歴史的ロマンも感じますし、どんな環境でも適応する生命力にも、とても魅力を感じています」

梅森さんは、山形県鶴岡市出身。庭仕事が好きだった祖父の影響で、小さい頃から植物が好きで、弘前大学農学部へ。卒業後は農業関係の会社に約10年勤務。会社員時代は、仕事でコンバインやトラクターも運転していたそうです。

植物に関わる仕事につきたいという夢を温めながら、結婚を機に青森県に移住。2014年『苔の青い森』を立ち上げました。