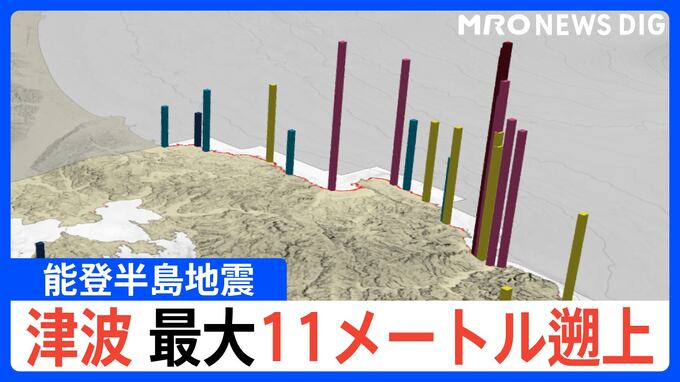

能登半島地震で各地を襲った津波が、これまで観測されていた高さのおよそ2倍となる11.3メートルまで陸を駆け上がっていたことが専門家の調査で新たに分かりました。

福岡教育大学などの研究グループは、石川県志賀町から七尾市にかけての能登半島沿岸と、能登島・舳倉島の合わせて57か所で津波の高さを調べました。

このうち津波が最も高くなったのは輪島市門前町の黒島地区で、局所的に11.3メートルの高さまで津波が駆け上がっていたことが分かりました。

付近では津波で流されたものとみられる漁具や海洋ごみが見つかったということです。

また断層の位置やずれ動いた量などから、半島の西側で津波が高くなった一方、被害は珠洲市や能登町の内浦沿いなど半島の東側に集中していました。

調査を行った福岡教育大学の岩佐佳哉さんは、津波の高さと被害の“逆転現象”について、半島の西側では階段状の丘の上に集落が築かれたのに対し、半島の東側は平坦な土地が広がっていて、集落を津波から守る防潮堤なども乏しかったとしています。

また今回の調査では、県が過去に行った津波の浸水想定と、実際に浸水した範囲がおおむね合致していたことも明らかになりました。岩佐さんは「ハザードマップを実際に生かすことができた事例だ」として「能登半島地震の津波を教訓に全国で対策を進めてほしい」と呼びかけています。