土砂災害などのリスクを視覚的に表示した防災地図=「ハザードマップ」。この情報を目の不自由な人たちにスマホの“音声”で届けるアプリが県内で初めて、広島市で導入されました。

まずは、目の不自由な人たちがどのようにスマートフォンを操作するかといいますと、画面の「文字」や「アイコン」の情報を「音声」で読み上げる機能を使って操作しています。

今回、導入されたアプリは、こうした読み上げ機能でも「音声」にできていなかった「ハザードマップ」の地図情報を、耳で聴けるようにします。一体、どんなアプリなのでしょうか。

◇ ◇ ◇

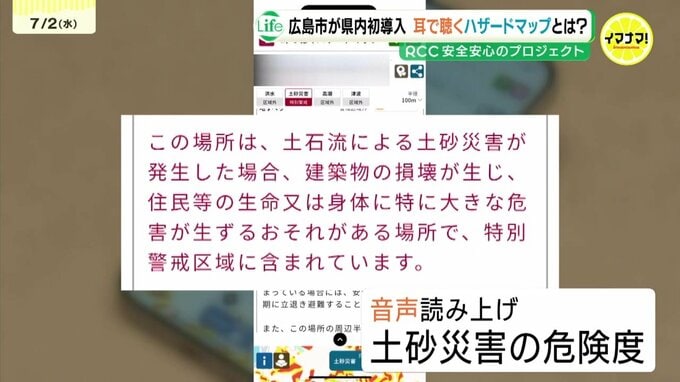

「耳で聴くハザードマップ」音声

「この場所は土石流による土砂災害が発生した場合、建築物の損壊が生じ、住民等の生命または身体に特に大きな被害が生ずるおそれがある場所で『特別警戒区域』に含まれています」

こちらが「耳で聴くハザードマップ」です。

目の不自由な人に災害リスクを把握してもらい、早めの避難につなげようと広島市が導入しました。自分がいる現在地や、検索した場所の洪水・土砂災害・高潮・津波の災害リスクを「音声」で読み上げます。

周辺の状況も、教えてくれます。

「耳で聴くハザードマップ」音声

「この場所の周辺半径100メートルの範囲内の場所の、約69%が土砂災害の警戒区域に含まれています」

また最寄りの避難場所まで「音声」で誘導します。

「耳で聴くハザードマップ」音声

「袋町小学校の音声案内を開始します。スマートフォンが目的地の方向を向くと『ピコン』という効果音と振動で知らせます」

一般的なハザードマップは、自然災害の危険度を地図上に色分けして表示します。目の不自由な人たちは把握するのが難しいため、東京のシステム開発会社がハザードマップの情報を文字化して「音声」で読み上げるアプリを開発しました。

導入した自治体は、全国13の都県と政令市。県内では、広島市が初めてです。