戦後80年を迎えた今年、沖縄戦の歴史や実相を修正し矮小化するような発言が政治家から相次いでいます。沖縄戦の体験者が少なくなるなか、私たちは沖縄戦とどう向き合い、どのように次世代へと紡いでいくべきなのでしょうか。前編と後編、2回にわたって考えます。

▼西田昌司 参議院議員

「沖縄は地上戦の解釈を含めて、かなりむちゃくちゃな、教育のされ方をしてますよね。自分たちで取捨選択して、自分たちが納得できる歴史を作らないといけない」

いわゆる「ひめゆり発言」で物議をかもした西田昌司参議院議員。一度は発言を撤回し謝罪したものの、あくまでも場をわきまえない発言であったことを詫びたもので、自らの主張は変えていません。

(5月30日発売の「月刊 正論 7月号」より)

「TPOを欠いた私の発言が、沖縄の皆様の心情を傷つけてしまったことは、お詫びしなければなりませんが、事実は事実として、はっきり申し上げなければなりません」

沖縄戦の歴史認識をめぐる発言は現職の大臣からも。

▼中谷元 防衛大臣

「私も(自衛官として)教育を受けた者のひとりでありますが、作戦が捨て石であったとか、住民を犠牲にして当然だったとか、そういう教育は受けておりませんし、そういう考えも一切持っておりません」

沖縄戦の"歴史修正" 戦争体験者たちの憤り

こうした政治家の言動に憤りを示したのは、戦争体験者たちでした。

▼元鉄血勤皇隊 與座章健さん(96)

「沖縄戦の実相をゆがめたり、歴史の修正を目論んだりする動きがあとを絶たないことに、私たちは強く憤り、悲嘆にくれています」

▼"永岡隊"として15歳で戦場に 翁長安子さん(95)

「政治家になる人はもっと勉強して、国民の命を守れるような政治家が出てほしいと思います」

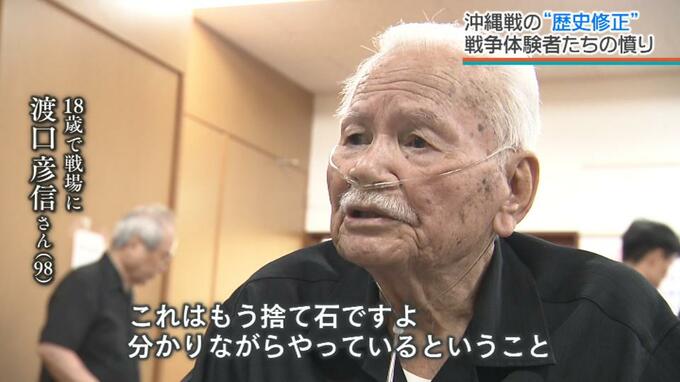

▼18歳で戦場に 渡口彦信さん(98)

「負けることを知っていながら戦争をずっと進めたことは、これはもう捨て石ですよ。分かりながらやっているということ。誰もがわかりますよ」

沖縄戦の歴史や実相を修正し、矮小化しようとする動き。ドイツ現代史が専門で、欧米における「歴史修正主義」に詳しい専門家は、その特徴についてこう指摘します。

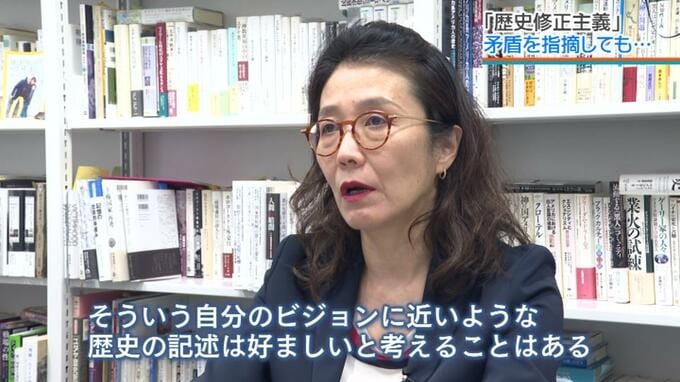

▼学習院女子大学 武井彩佳 教授

「歴史修正主義と言われる言説は、もともと結論したいものが先にあるので、その結論に合わせて、過去にさかのぼって、特定の事実をピックアップして、それでもって、その自分の主張をサポートさせる。歴史事実と整合性があるかとか、そういうことにあまり関心がない」

日本だけではない 世界で広がる「歴史修正主義」

歴史を書き換えようとする動きは世界中で起きています。欧米では1970年代ごろから、ナチス・ドイツによるユダヤ人の大虐殺、ホロコーストを否定するような「歴史修正主義」が広がり始めます。

そして、それに呼応するかのように、ヒトラー支持を公言するネオナチによるデモなどが繰り返されています。

こうした明確な目的のもとになされる歴史修正主義的な言動に対しては、その矛盾を指摘しても、あまり意味をなさないといいます。

▼学習院女子大学 武井彩佳 教授

「その人のイデオロギーであるとか、信念であることも結構あると思います。国家とか民族とか、大きな主語を持つことが、政治家の仕事だったりもしますので、そういう自分のビジョンに近いような歴史の記述は、好ましいと考えることはあると思います」

▼南城市・30代

「悲しいなとは思います。歴史をちゃんと学んでいく、継いでいく、平和を続けるって難しいんだなっていうのをすごく感じます」

▼那覇市・中学生

「(沖縄の歴史に関する政治家の発言について)考えたことはあるんですけど、授業では一切触れられていなくて、授業で行うべきだなと思います」

▼学習院女子大学 武井彩佳 教授

「フェイクと事実の境界線は、かなり揺らいでるというのが、現代の状況かと思いまして、特に歴史については、歴史家みたいなプロでないと、何が本当か、何が誇張されているのか、そういったことも判断する材料を持っていないというのが、事実だと思うんです」

そして今、SNSの発達、トランプ大統領の誕生などにより、事態はよりエスカレートする傾向にあると指摘します。

▼学習院女子大学 武井彩佳 教授

「自分にとっての真実みたいなのがすごく、幅を利かせ始めているかなと思っています。『自分が信じたいからいいんだ』『それが真実なんだ』というような、風潮が、拡大していっているようにも思っています」

自らが信じたい歴史のみを信じる先にあるもの。それは、語り継がれてきた沖縄戦の教訓がないがしろにされた世界なのかもしれません。

沖縄戦の実相を伝え続けていくために私たちは歴史修正主義とどう向き合えばいいのか。後編は平和教育の現場から考えます。