西日本豪雨から来月で7年になります。被災後、復興や防災に向け取り組んできた倉敷市真備地区のボランティア団体が今年、新たに防災絵本を制作しました。災害の教訓を次世代にという思いが込められています。

(絵本の朗読)

「だいじょうぶかなあ・・・がしゃーん。するとなにかがたおれる音がしました。あわててまどのそとをみると・・・なんと!かわのみずがあふれて、いえまでどろみずがおそってきています」

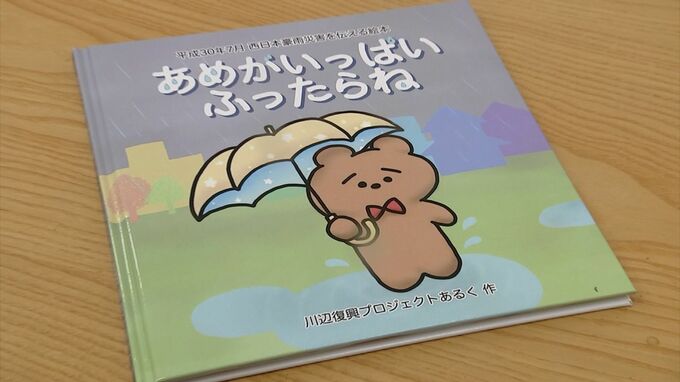

防災絵本「あめがいっぱいふったらね」です。

2018年7月、西日本豪雨で被災した倉敷市真備地区。多くの民家が2階まで浸水し、災害関連死を含め74人が犠牲になりました。

絵本を制作したのは、地元の有志によるボランティア団体「川辺復興プロジェクトあるく」です。被災から3か月後に立ち上がり、地域の人たちが安心して集まれる場所を提供してきました。また、復興や防災活動にも取り組んできました。

(川辺復興プロジェクトあるく 槙原聡美代表)

「西日本豪雨災害で被災したことによって、またこの地で暮らすということに不安をもっている方もまだまだ多くいらっしゃいます。そういった中で地域活動がしっかりされていると安心安全に繋がりますので」

(地域の人)

「物資とか支援とかしていただいて本当助かりました」

(地域の人)

「地域の情報を教えていただけるという感じで助かっています」

あれから約7年。子どもたちに災害の教訓を伝えようと今年新たに取り組んだのが絵本の制作でした。

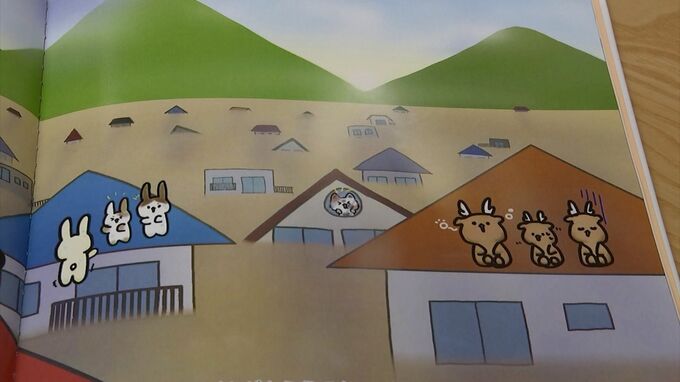

イラストを書いたのは、真備地区で被災した小学生。子どもの不安な心情や、命からがら屋根に登る場面など。子どもたちが関心を持ちやすいように、クマのキャラクターで表現しました。

(川辺復興プロジェクトあるく 槙原聡美代表)

「西日本豪雨災害のほとんど再現のような絵本にすることによって、水害ってこんなことが起きるんだよ、だから避難しないといけないんだよ。備えとかないといけないんだよということを、子どもたちと一緒に考えられるような絵本を作ったんです」

子どもが呼びかけるまで避難をしなかった家庭も多く、「これまでも大丈夫だったし今回も大丈夫だろう」という正常化バイアスが避難の遅れを招きました。絵本にはそんな家庭内のやり取りも描かれています。「避難しなかった方も多くの後悔をされています。その悔しい思いを無かったことにはせずに、ちゃんと未来に繋いで、また災害が起きそうなとき起きてしまったときにちゃんと対応できる人たちを繋げていきたい」

絵本は、7年が経った今、父親が子どものころ被災した体験を、息子に語り継ぐシーンで締め括られています。

(絵本の朗読)

「すぐにひなんができるようにじゅんびをしておくことがたいせつなんだね!あめがいっぱいふったらね、とにかくにげていのちをまもろう」

西日本豪雨の学びを全国の子どもたちへ。「川辺復興プロジェクトあるく」では、クラウドファンディングで寄付を募り、絵本を県の内外の教育機関などに配りたいと話しています。