難聴は“認知症のリスク”も

難聴はかつては“工場労働者たちの職業病”でしたが、現代では労働環境衛生が整備され職業性難聴が減った反面、若者がイヤホンやヘッドホンで音楽を聴くことによる騒音性難聴が問題になっていると言います。

假谷医師は「認知症を引き起こす原因の中で、一番影響が大きいものが難聴」であると警鐘を鳴らします。若い世代で問題となっている“難聴”に対して、日常から気を付けるべきポイントについて…

假谷伸教授(川崎医科大学附属病院・耳鼻咽喉・頭頸部外科)

「難聴に関していえばまずは“正確な聴力検査”が必要になるので、ご近所の耳鼻科のクリニックを受診してもらう」

「あとは、イヤホンを汚い状態で耳の中に入れておくというのはよくないので、イヤホンをきちんと掃除して、あとは耳垢をためているとそれでイヤホンも汚れますので、ベタベタした耳垢のタイプの方は耳垢を掃除しする」

リスクが高まる梅雨~夏にかけ、対策は?

假谷医師によると、イヤホンを着用する「時間」についての注意点は、個人差もあるので明確に「何時間」という線引きは難しいとしていますが、“外耳道真菌症”については、時間が長くなれば必然的にリスクが増えるということです。

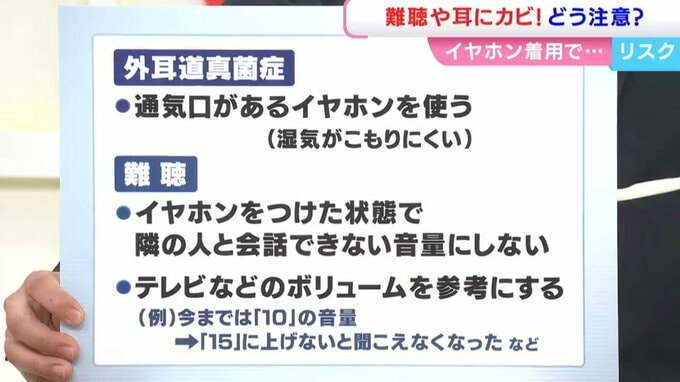

難聴については、音量次第では長時間でも問題はないとのことでした。そして、日ごろからできる対策などをまとめています【画像⑩】。

外耳道真菌症については、いま、通気口があるイヤホンも販売されていて、そうしたものだと湿気がこもりにくいということです。

難聴については、イヤホンをつけた状態で隣の人との会話が難しいレベルの音量で聞くのは避けるべきだとしています。

また、テレビなどで数字で表示されるボリュームを参考に、例えば今まで「10」の音量で聞こえていたものが、「15」に上げないと聞こえないなどがあれば、早めに耳鼻科を受診してほしいということでした。