今はもう 見ることのできない交通機関

新潟で車の保有台数が増え始めたのは、昭和30年代でした。

【昭和36(1961)年のニュース映像から】

「最近の自動車の増加はすさまじいばかり…」

「新潟市内ではラッシュともなると、車に乗るより歩いた方が速いという、東京並みの有り様。まさに車、車、車の波となります」

高度経済成長により全国的に車の保有台数が増加し、昭和49年には車両の保有台数が3733万台と昭和30年当時の20倍に増加しました。

同時に増えていったのが交通事故です。

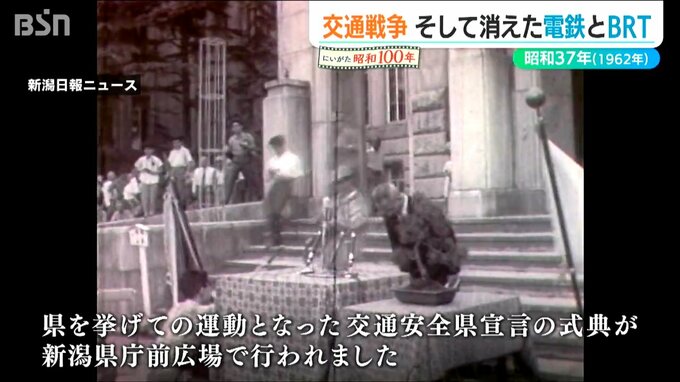

「痛ましい交通事故を新潟県から追放しようと、県を挙げての運動となった交通安全県宣言の式典が新潟県庁前広場で行われました」

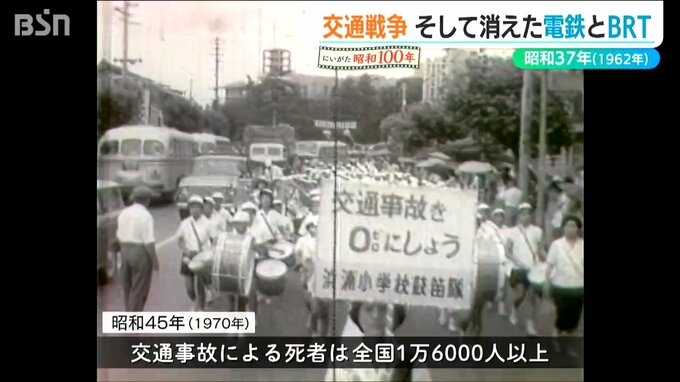

日清戦争の犠牲者を超える勢いだったことから『交通戦争』とも呼ばれ、ピークを迎えた1970年には、全国で1万6000人以上が犠牲になりました。

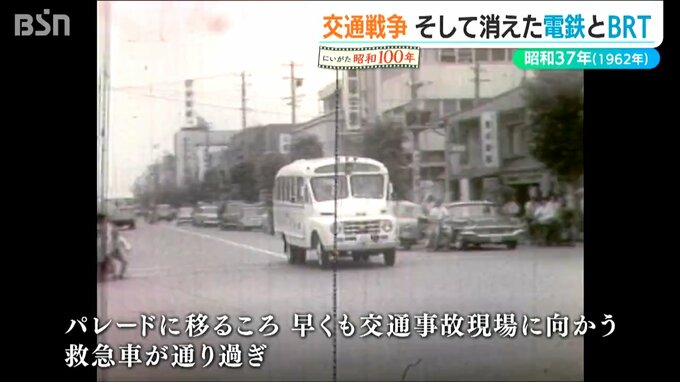

交通安全県宣言をした日にもこんなニュースが…

「パレードに移るころ早くも交通事故現場に向かう救急車が通り過ぎ、前途多難を思わせます」

一方、こちらは昭和8(1933)年に開業した旧県庁前駅と燕駅を結ぶ新潟交通電車線、通称『電鉄』です。

しかし、自家用車の普及にともない次第に利用者は減少。

平成11年(1999)年には、全線が路線バスに転向して廃線となりました。

その後、新潟市は1台およそ8000万円の連接バスを導入し、新バスシステム『BRT』を始めます。

しかし、運転士不足などにより専用走行路の整備が困難となったことから、BRTの名称も新潟市から姿を消しました。