かつては長野県内ほとんどの中学校で行われていた「学校登山」。山国・信州ならではの行事ですが、実はいま、実施する学校が急速に減っています。

15年ほど前までは9割を超えていましたが、生徒の安全面や学校側の負担などの理由から2020年には5割を切り、去年はおよそ3割に。さらに今年計画しているのは、183校中46校と、わずか25パーセントです。

こうした現状を前に、学校登山の意義や山の魅力を知ってもらおうという取り組みが行われています。

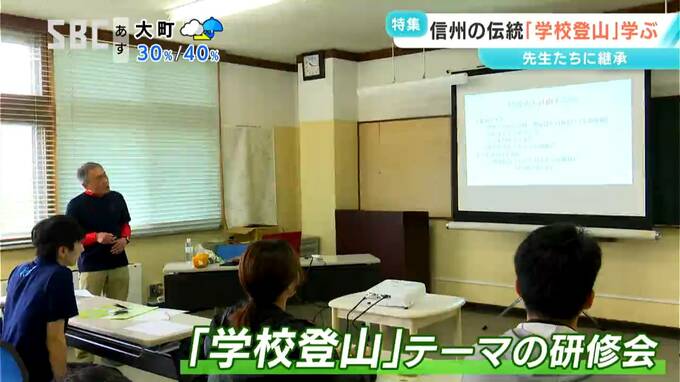

大町市の県山岳総合センターで23日開かれたのは、「学校登山」をテーマにした研修会です。

県山岳総合センター 傘木靖所長:「やっぱり友達と一緒に体験する、一緒に達成感を味わうということが、学校登山の一番の魅力であり意義」

参加したのは、学校登山を引率する予定などがある小学校から高校の“先生”たち19人です。

県山岳総合センター 傘木靖所長:「基本は休む時は、山側に休むのが基本。こういう休み方をすれば登山者が来ても邪魔にはならない」

センターの傘木靖所長。

自身も元教員で、加速する“学校登山離れ”への危機感から、4年前に、こうした研修を始めました。

県山岳総合センター 傘木靖所長:「7月に登るとは言っても場合によっては寒い。風が強くてという場合もあるので先生たちは暖かいお湯を(水筒に)入れたり、携帯カイロなどを持っていくことも大事」

学校登山ならではの準備や下見のポイント、子どもたちへの適切な声の掛け方などを伝えます。

講義のあとには、実際に、近くの鷹狩山へ。講義のおさらいをしつつ、先生たち自身に、登山の楽しさを味わってもらうのが目的です。

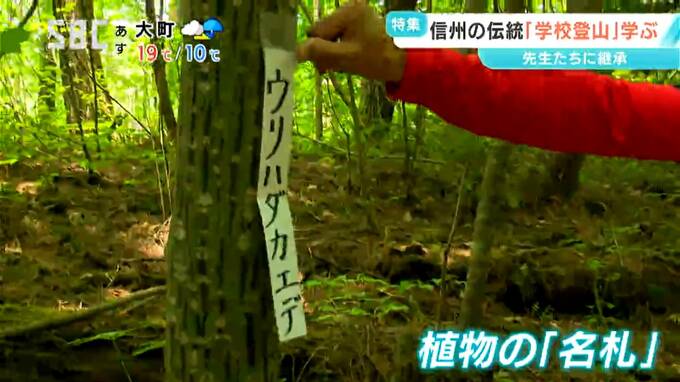

途中、傘木所長が取り出したのは、植物の名前が書かれた紙です。

県山岳総合センター 傘木靖所長:「前もって下見の時に決めて用意しておいて、こんな感じで『ここにある木、名前覚えてよ』とか『この花覚えてよ』と伝えて、みんな見る。で、最後の先生が外していく」

参加者(小学校の教員):「なるほどと思って。これなら子どもたちも負担なく木の名前とか覚えられるかなって」

参加者(小学校の教員):「私が信州の山に憧れて移住したので、信州の子どもたちにも信州の山の良さを伝えたいなと」

急斜面にさしかかる分岐では、子どもの安全確保についてアドバイスします。

県山岳総合センター 傘木靖所長:「ここからは注意しなければいけないな、何かふざけたりしていると危ないなというところは、『ここからはおしゃべりをしないよ』と、ここで注意をすればいい。しっかり締めるところと締めないところみたいなのをはっきりさせておくのはすごく大事」

要所ごとにポイントを確認しつつ、さわやかな新緑や景色も楽しみながら進みます。歩き始めて1時間余り、北アルプスの山並みを望む山頂に到着です。

参加者(小学校の教員):「楽しかったです、結構リフレッシュになって。危険なところとか、こういうの気をつける、小さめに歩くとかそういうの知らないので、適当にやってるじゃないですか普段は。だから、教えてもらえたのは大きかったなと思います」

参加者(小学校の教員):「一番、安全のところを気をつけなきゃいけないので、子どものほうがどうしても人数が多いので、そこはやっぱり大変だしちょっとどうしようかなって迷う部分もありますね。高い山じゃなくても行ってみて、それもまた楽しいなって思えるといいのかなと思います」

参加者(小学校の教員):「(学校登山で)峰の原の根子岳っていうところに行きます。途中途中で、景色だねって止まりながらね、そんなところを楽しみながら登れたらいいですね」

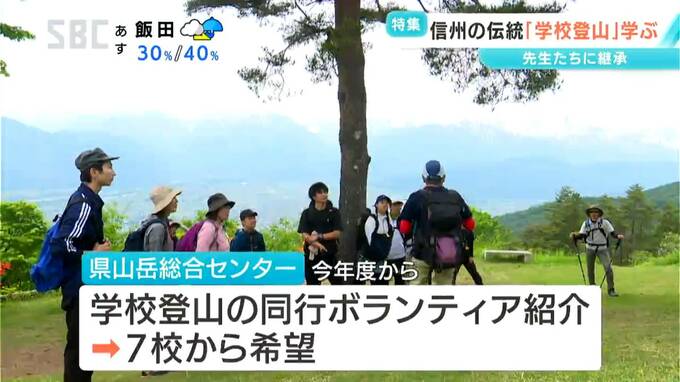

センターでは今年から、学校登山に同行するボランティアの紹介も始めていて、すでに7校から希望が寄せられているといいます。学校登山文化の継承へ、取り組みは続きます。

県山岳総合センター 傘木靖所長:「見るだけじゃなくて、登る体験をするというのは、本当に教育的意義があると感じていますので、そのためにも安全に楽しくっていうことを、少しでも広めていければなと思っています」