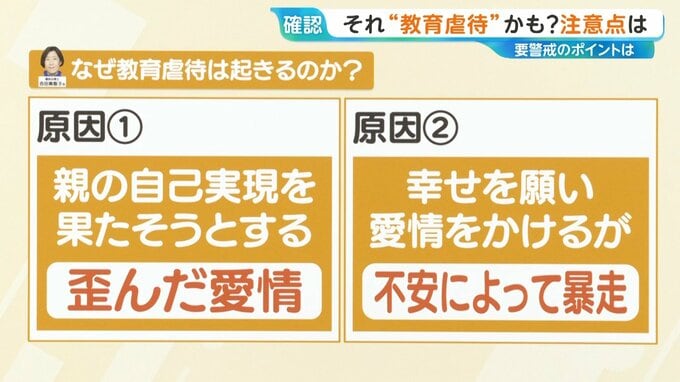

なぜ教育虐待は起きるのか

教育虐待の背景には、親が子育てにより自己実現を果たそうとする「歪んだ愛情」の他に、子どもの幸せを願うあまり「不安によって暴走」してしまうこともあるといいます。

▼将来の不安

AIなどの登場で子どもの将来が予測できずに不安

⇒早期教育や塾通いが加速

▼子育ての不安

子育てのお手本がなくネットやSNSでなどで極端な成功例を参考にする

⇒自分の子どもには合わないことも

▼子どもの資質に対する不安

自分の子どもより周りの子たちの方が優れてみえて不安に

⇒周りの子たちに追いつくように習い事などが増加

教育アドバイザー 清水章弘氏:

積極的なご家庭だと、たくさんの情報を収集しようとします。

SNSで自分と近い環境の情報が入ってきたり、より教育熱心な方を見て焦ったり、オンラインサロンなどもありますから、やや偏った情報が入ってくることによってよりそこが鋭くなってしまう可能性も出てきますね。

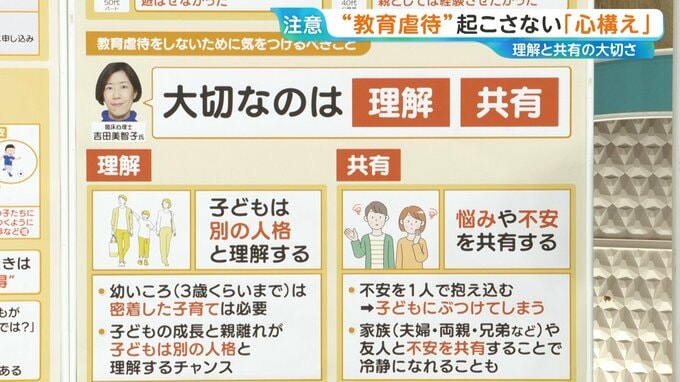

大切なのは「理解」と「共有」

吉田氏は、教育虐待をしないために気を付けるべきことは、「理解」と「共有」だといいます。

まず、子どもは自分とは別の人格だと「理解」する。

3歳ぐらいまでの幼い頃は密着した子育てが必要ですが、成長につれ親離れしていきます。そこが、子どもは「別の人格」だと理解するチャンスとなります。

また、不安を1人で抱え込むと子どもにぶつけてしまう可能性があるので、家族や友人と不安を「共有」することで冷静になれることもあります。

恵俊彰:

別の人格と理解すると言葉にするとそうだなと思いますけど

本当にそれが理解できるのかどうか。どうしても期待をしてしまいますし。

コメンテーター 高橋みなみ:

自分があなたのためと言ってやっていることが、自分のためになっていないか

一度立ち止まってみることがすごく大事なのかなと思いましたね。

教育アドバイザー 清水章弘氏:

“可能性の信頼”という言葉があるんですけど、可能性をどれだけ信じることができるか。

その子の可能性は無限大であるという前提で子育てをする。

それがまたリスクに繋がりはするんですけれども、子どもの可能性を信頼して任せる、

委ねてみる。その方が結果的に後伸びすることが多いので、そういったことを理解するのが大事かなと思います。

とはいえ意識をすぐに変えるのは難しいし、相談相手を見つけるのも大変…

吉田氏は「カウンセリングも手段の1つとして考えてほしい」と言います。

臨床心理士 吉田美智子氏:

第三者に話すとそれだけで落ち着いて、

ご自分で「ああ!」と気づかれる方もすごく多いです。

カウンセリングの対象は、親・子両方だということです。

(ひるおび 2025年5月14日放送より)

==========

<プロフィール>

吉田美智子氏

臨床心理士

カウンセリングルーム・はこにわサロン東京 代表

スクールカウンセラーを15年以上経験

清水章弘氏

教育アドバイザー

東大在学中に「勉強のやり方」を教える塾を起業

教育関連の著書は海外で広く翻訳されている