豪雨災害への対応を確認する会議が12日、高知県庁で開かれました。

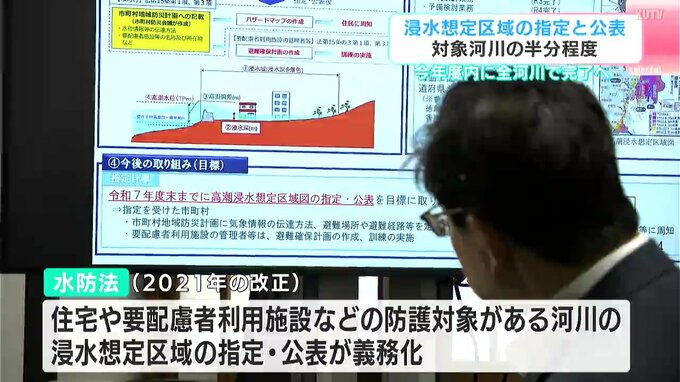

この会議は、梅雨の時期を前に、豪雨災害への防災体制を確認するため毎年開かれています。2018年の西日本豪雨がきっかけです。会議では、警報の発表から実際に被害が出た場合までの状況ごとの体制のほか、河川の「浸水想定区域」について確認されました。水防法では2021年の改正で、住宅や高齢者施設などに被害が出るおそれのある河川の浸水想定区域の指定と公表が義務化されています。

県によりますと、対象の422河川のうち、2025年3月末までの指定、公表は197河川にとどまっていて、県は2025年度中に残りの225河川を完了させ、ホームページなどで公表する考えです。

(濵田省司 知事)

「(浸水想定区域の公表が)ないと、今後施設でどのような避難計画を作り、あるいは避難訓練を実施しないといけないか徹底できないので、前提となる条件が必要」

また、各地域で行われている避難訓練について、年度によって実施状況にばらつきがあることから、濵田知事は、県から市町村に対し、呼びかけをしていくよう求めました。