2024年、中学校のプールで行われた小学校の水泳の授業で男子児童が死亡した事故を受け、高知市教育委員会が、中学校教諭を対象とした安全管理に関する研修会を開きました。参加した教諭らは講義や実技を通し、安全な授業の実施を誓っていました。

2024年7月、設備故障に伴って近くの南海中学校のプールで行われた長浜小学校の水泳の授業で、4年生だった松本凰汰くんが溺れて死亡しました。事故原因を調査した検証委員会は「教諭の一人が凰汰くんの居場所を把握していなかったこと」、「別の教諭が凰汰くんが含まれていた、泳ぎが苦手な子の活動に参加しなかったこと」を主な原因と指摘した報告書をまとめ、高知市教育委員会は小学校での水泳授業に関する安全管理マニュアルを新たに策定していました。

(高知市教育委員会 永野隆史 教育長)

「マニュアルはあくまでマニュアルであって、全体の方向性を示唆するもの、安全性を点検するもの。きょうの研修を糧にしながら再度、各学校で確認を徹底していただいて、安全な水泳授業につなげていただきたいと思う」

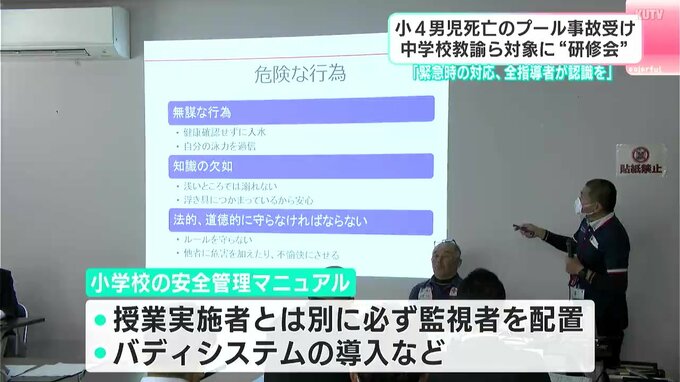

8日は、市内の中学校を対象に安全な水泳の授業にむけた研修会が開かれました。研修会には体育教諭や校長、教頭らおよそ40人が出席。新たに策定された小学校のマニュアルのポイントとして、授業の実施者とは別に必ず監視者を配置することや、人数確認を徹底してバディシステムを導入することなどが紹介されました。

この後、日本赤十字社高知県支部の職員が集団水泳を行う際の事故防止のポイントや心構えを説明。参加者らはグループに分かれて授業で生徒が溺れた想定で救助の態勢や役割分担などを議論し、「全ての指導者が緊急時の対応を認識しておく重要性」を感じていました。

講義の後はプールに移動。小学校の安全管理マニュアルのポイントを踏まえて、実技を行いました。例えば、プールに人形を沈め、プールサイドから死角になるエリアがあることを体験。生徒が溺れても、立って見ているだけでは気づかないおそれがあります。また、溺れた人を一刻も早く引き上げるための救助方法などについて学びました。最後は「生徒が水中に沈んでいる」という想定で、講義でも議論した救助態勢と役割分担を実践していました。

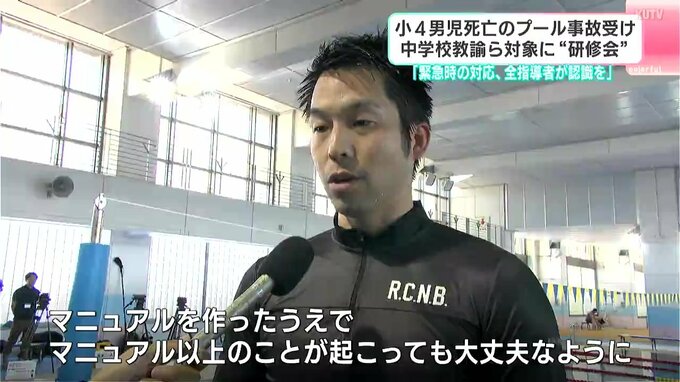

(参加者)

「クロールとか平泳ぎとか泳法も教えたいんですけど、きょうの内容を授業の最初に水慣れみたいな動きで取り入れて、少しでも体に覚えてもらうようにしたいなと思います」

(参加者)

「話を聞いていて自分たちの管理の足りて無さがあったので、帰ってマニュアルを作ったうえで、マニュアル以上のことが起こっても大丈夫なように管理職とも学校の中でも話し合ってできたらいいかなと思います」

来週は小学校の教諭を対象に、研修会が開かれることになっています。