小中高生のゲーム課金相談増

出水キャスター:

ゲーム機を楽しむ小中高生が増えるなか、ゲームの課金相談も増えています。国民生活センターによりますと小中高生のインターネットゲームの相談件数は2023年は4272件もあったというのです。

実際に事業者に支払った金額の平均額は▼小学生 10万5741円

▼中学生 19万3366円 ▼高校生 22万6032円と、驚きの金額になっています。

経済アナリスト 馬渕磨理子 さん:

子どもが消費する値段ではないですね。

井上貴博キャスター:

(ゲームの課金は)クレジットカードで引き落としができるので、親のカードを使ってしまったということもあると思います。

どんな対策がある?ゲーム課金

出水キャスター:

国民生活センターでは様々な対策を紹介しています。

1)『子どもと一緒にプレーに関するルールを作ること』

プレー時間、月の課金はいくらまでというルールを一緒に決め、子どもに納得してもらう

2)『ペアレンタルコントロール』の利用

ゲームに使用するタブレットやゲーム機自体に保護者が利用制限を設ける機能。気軽に他者との交流ができないように、知らない人との会話をブロックするなどといった設定もできる

3)『クレジットカードやパスワードなどの情報や設定を確認』

子どもが勝手に課金できないように、デバイスなどに記憶させているものを見直すこと

経済アナリスト 馬渕磨理子 さん:

「ルール作り」はすごく大事だと思います。規制をかけると、それをかいくぐってしまう可能性もあります。

じっくり話し合って「毎月ここまではいいよ」「こういった使い方はしないで」といったルール作りが大切ですね。

井上キャスター:

ゲームが子どもに与える影響は負の面ばかりではなく、世界が広がるというプラスの面もあります。多くの保護者はその両立が難しく悩まれているのかなと思います。

出水キャスター:

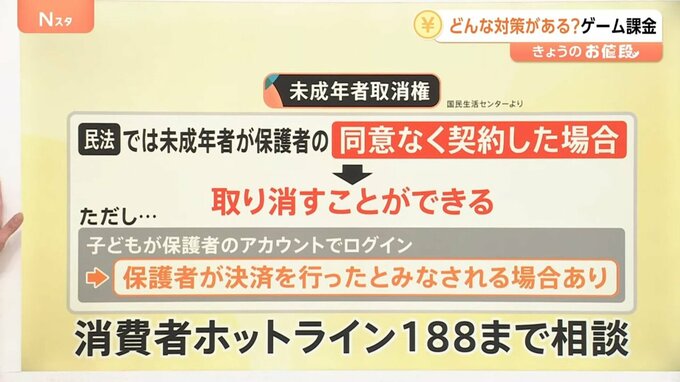

国民生活センターによりますと、実際に子どもが親の同意を得ずに課金をした場合、民法で定められた「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができるということです。

ただ、保護者のアカウントでログインし、保護者が決済を行ったと見なされる場合もありますので『消費者ホットライン 188』まで相談をしてください。