今回の地震活動について、専門家は「収束に向かっている」との見方を示しながらも、特に北部と中部では、今後もマグニチュード6クラスの地震への備えが必要と指摘します。

信州大学 大塚勉特任教授:「八坂地域の様子なんですけれども、瓦が落ちたりとかこういった脆弱な石積みが破壊して盛り土が崩れているということはありました。地滑りに起因した大きな被害とか地形の変状というのは見当たらなかったということです」

地質学が専門の信州大学の大塚勉特任教授。

大町市八坂地区に地滑り地帯があることから、地震の影響を調査するため20日に現場に入りました。

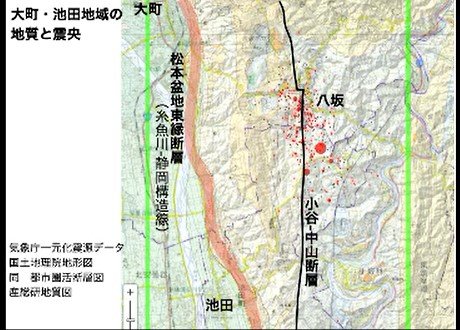

地震が起きた場所の近くには、今後、巨大地震の発生が予測される糸魚川静岡構造線断層帯が南北に走っています。

信州大学 大塚勉特任教授:「この図に示されているようにこれが予想される糸魚川静岡構造線なんですね。この面では起こっていない。地震が起こったのは実際ここということになります。いずれにしてもこの細かい地震が起こった場所がですね、どっちかというとボール状に固まっていて、明瞭な面をなしていないということで。これまで知られている断層のどこかが動いたと結論付けられないと思っています」

大塚特任教授は、地震回数が減少傾向にあることなどから、活動は収束に向かっているとの見方を示しながらも…。

信州大学 大塚勉特任教授:「新潟、長野、そして北陸地域というのは2004年の中越地震以降、非常にマグニチュード6以上の地震は多い場所になってきているんですね。そういう傾向がしばらく続くのではないかと警戒しておく必要があると思います」

一方、大塚特任教授の調査で今回、震源から10キロ離れた安曇野市でも住宅の瓦が落ちるなどの被害が確認されました。

震源から離れていても、扇状地や地滑り地帯では被害が出ることもあるので注意が必要と話しています。