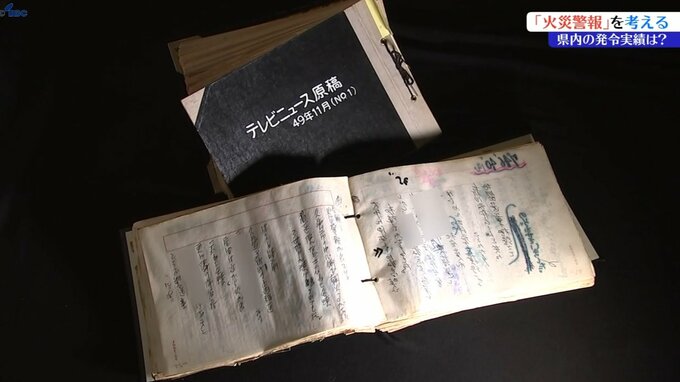

これは1960年代から70年代にIBCで放送したニュースの原稿です。

「火災警報」が出ているため、火の取り扱いに注意するようニュースで呼びかけています。

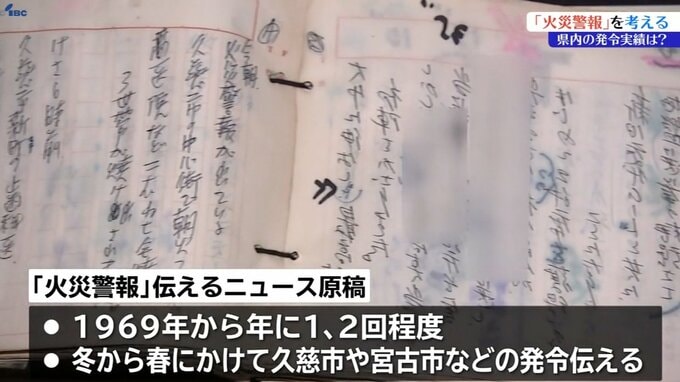

「火災警報」発令を伝える最初のニュース原稿は1969年のもので、その後、年に1回から2回、冬から春にかけて久慈市や宮古市など沿岸部を中心に発令を伝えていました。

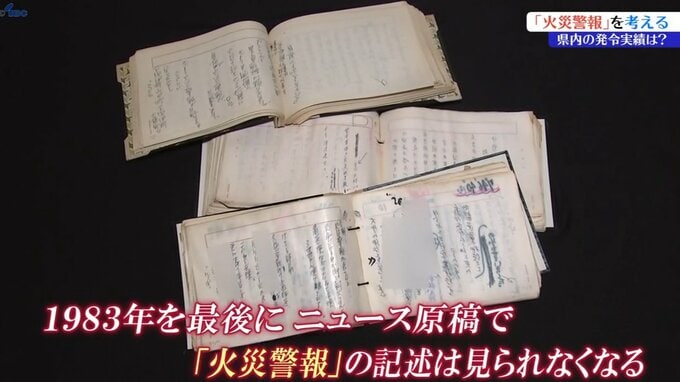

そして1983年を最後にニュース原稿で火災警報の記述は見られなくなりました。

浅見)岩手でもかつては火災警報が発令されていたのですね。

江幡)ニュースの原稿は、実際に火災警報が出された回数を示すものではありませんが、少なくともこの頃は実際に火災警報が発令されていたという裏付けにはなると思います。

今後、制度の見直しを進めるうえでは、かつて発令されていた警報がなぜ発令されなくなったのかその経緯もしっかり検証する必要があると思います。

そして全国には状況に応じて火災警報を出して火の取り扱いを制限している市町村もあります。

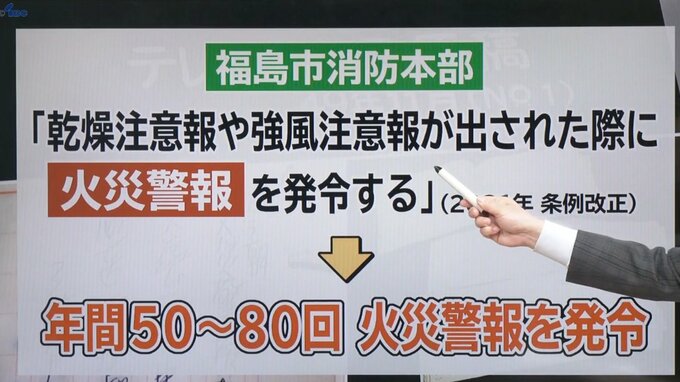

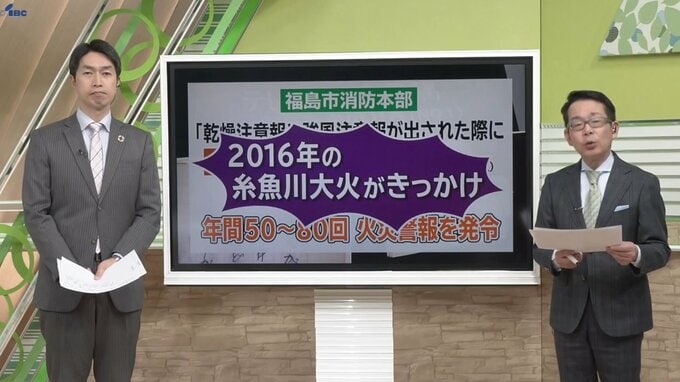

福島市は2021年に「乾燥注意報や強風注意報が出された際に火災警報を発令する」と条例改正を行っていて、これを根拠に年間50回から80回前後「火災警報」を発令しています。

浅見)発令基準が明確な分発令しやすいということはありそうですね。

江幡)福島市が条例を改正したきっかけは、2016年に新潟県で起きた糸魚川大火でした。

今回の大船渡市での大規模な山林火災を受けて消防庁と林野庁は、山林火災対策に関する検討会で火災警報の適切な運用に関しても今年の夏ごろまでに報告書をまとめる方針です。

山林火災を防ぐための仕組みがどのように改善されるか引き続き注目していきたいと思います。