先週ニュースエコーで取り上げた、山林火災の発生の抑止に効果が期待される「火災警報」について再びお伝えします。

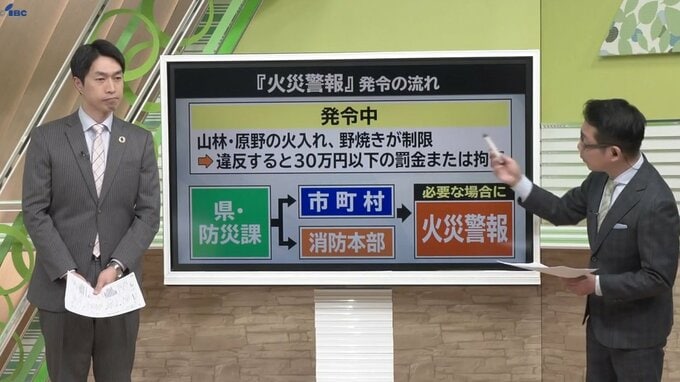

江幡)「火災警報」とは、乾燥や強風など火災予防上の危険がある場合地方気象台から伝達される「火災気象通報」を基に市町村長が発令できる警報で、発令中は山林・原野での火入れや野焼きなどが制限され、違反すると30万円以下の罰金または拘留の罰則が科されます。

浅見)先週の放送では罰則を伴う強制力の強さや、実際に発令された場合の市民生活への影響の大きさなどを背景に、全国的に運用の実績が少ないということをお伝えしましたよね?

江幡)取材を続けるうちに、火災警報とは別に火災への注意を呼び掛ける独自の注意報を発令している消防本部があることが分かりました。

(取材部分)

青森県八戸市を中心に、1市6町1村を管轄する八戸地域消防本部で予防課長を務める齋藤明消防監です。

八戸地域消防本部では「火災警報」とは別に独自の制度を設けています。

(八戸地域消防本部 齋藤消防監)

「火災警報というのは消防法で決めて決められていますけども、その下の位置付けで火災注意報というのを規定を設けて運用しています」

火災注意報は火災警報とは別に市町村告示などで定めることができるもので、1974年に八戸地域消防本部で定められた規定では「屋外での火の使用について警告・注意し、火災予防上必要な手段を講じさせる」とあります。

(八戸地域消防本部 齋藤消防監)

「庁舎には看板だったり垂れ幕を掲示して、あと巡回、消防車による 広報しながら巡回であったり役場にも関係機関にも連絡しますので。市町村の防災無線で広報だったり」

消防庁が2005年にまとめた林野火災に関する報告書によりますと、抽出調査の結果、全国の消防本部のうちおよそ4分の1で火災注意報の規定を定めています。