■幅1メートル以下でも用水路事故が多発?

光一さんが転落した用水路は幅60センチ、深さ30センチ。当時、水深はわずか10センチほどでした。

父親を亡くした細川哲さん:

「年寄りの人はすり足で歩くでしょ。ちょっとこういったらバーンと。それで頭をぶつけて」

こうした幅1メートルに満たない用水路は「末端水路」と呼ばれ、特に高齢者の事故が多発しているのです。

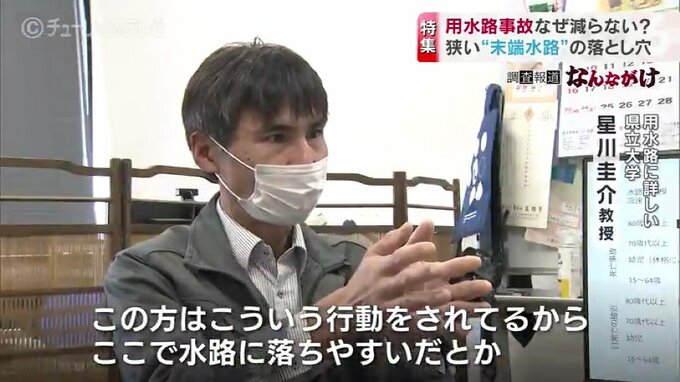

用水路事故に詳しい

富山県立大学 星川圭介 教授:

「末端水路って落ちても自分が死ぬとは思わない、なかなか危険とは思わないわけですよね。だから接近しやすさというか油断の誘いやすさ、誘いやすいということもあるんですけど。でも高齢者は80代、90代になってくると末端水路、一見危なくなさそうな水路でも転落すると重大なことになる。そのギャップが事故を生んでいる側面があります」

Qこの場所に柵立てたりとかは?

父親を亡くした細川哲さん:

「なんなんなん。そんなことできんわ。こんなところにガードレールやらガードロープなんて張れんもん。無理無理、経費もそうやし。永遠に続いてるもん、何キロもずっと。それはちょっと無理」

県は「末端水路」へのハード面の対策には限界があるとみて、住民に危機意識を持ってもらうよう啓発活動を進めています。しかし、あまり効果は出ているとはいえないのが現状です。

星川教授は「末端水路」での事故を防ぐには、個別に具体的な対策が必要だと話します。

用水路事故に詳しい

富山県立大学 星川圭介 教授:

「この方はこういう行動をされてるからここの水路に落ちやすいだとか。家の周りの草刈りしているけど、もしかしたら落ちるかもしれないなみたいなところとか。本当に日常、末端水路だと本当に高齢の方に的を絞った対策というか、1人1人の行動に目を配った対策といいますかピンポイントの対策がこれから必要になってくる」

父親を亡くした細川哲さん:

「啓蒙、普及をすることによって今こんなところに気をつけなければと。少しでも思っていただければね。本当にようやく、よちよち歩きで(国も県も)動いたからこれからですわ」

県警のまとめによりますと、富山県内ではことし、先月までにすでに13人が用水路で死亡しています。

用水路で失われる命。さらに県や自治体をあげて取り組む必要があります。