スラップ訴訟、目的は「勝つか負けるかより、相手の言論を萎縮させること」

さらに、立花氏は支援者を募り、この1本の記事について裁判を起こすことを呼びかけた。

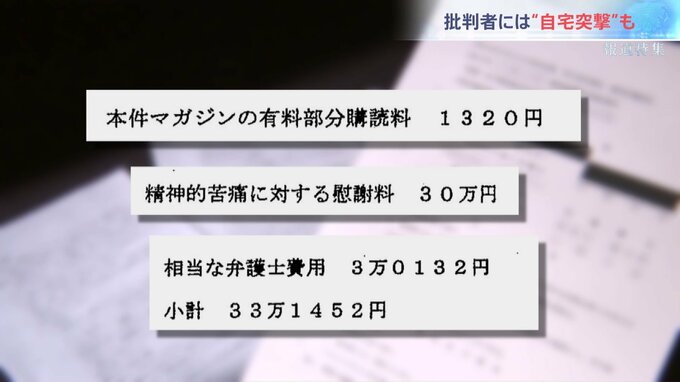

購読料としてすでに支払った1320円。重要な情報が見られなかった精神的苦痛として30万円など、あわせて33万1452円を請求。控訴審の判決では、このうち購読料132円と弁護士費用13円の請求が認められた。

立花氏は、ちだい氏側との裁判でこの1件について勝訴だと主張。

立花孝志氏

「数百円ですけど、(ちだい氏が)負けてはいるんです。それを全部勝ったと言うのだったら、逆に、そういうことで言うと、請求額よりも(判決で額が)小さくとなった時にそれを、まあそういう意味で言ったら、確かに勝ち負けというのはどう定義するかなんでしょうけどね」

これに対しちだい氏は、精神的苦痛だとした30万円についての賠償は、一切認められず、購読料の返還にしても、ごく一部だったことから実質的な勝訴だと主張した。

ちだい氏と記事を掲載した出版社などと、立花氏やその関係者などの間ではきょうまでに少なくとも20の判決があり、この1件をのぞき全てでちだい氏側が勝訴してきた。

だが、こうした裁判には大きな負担がかかるという。

選挙ウォッチャーちだい氏

「この裁判も精神攻撃なんです。実際には、スラップ訴訟という形で経済的ということを(立花氏は)言っていますけれども、経済が困るとやはり精神的にくると。

この裁判の勝ち負けというのはどうでもよくて、訴えて、経済的に疲弊させる、あるいはたくさんこの裁判に対応しなきゃいけないので、(自分の仕事で)原稿を書いたりとか、そういうリソースを奪って、それで困らせる、諦めさせる。その批判の口を封じる。じゃあ立花さんの追及はやめようか、ということになってしまう」

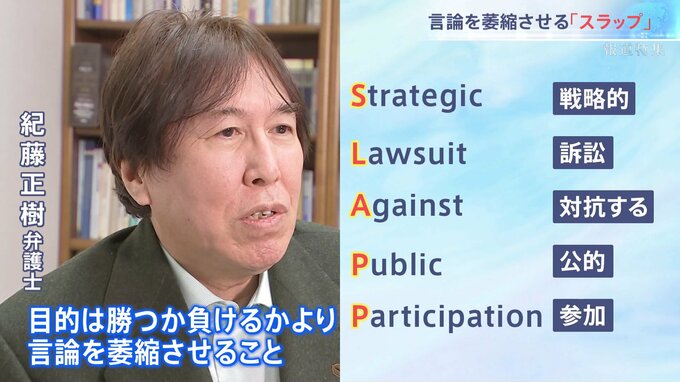

「スラップ訴訟」は30年以上前にアメリカで生まれた言葉だと、弁護士の紀藤氏は解説する。

紀藤正樹 弁護士

「Strategic Lawsuit Against Public Participationの頭文字。公的参加に対抗する戦略的な訴訟という意味合い。目的は勝つか負けるかより、相手の言論を萎縮させることが目的」

近年はスラップの定義が広がり、訴訟だけでなく、兵庫県職員やジャーナリストらに向けられているような攻撃も含まれるという。

こうしたスラップが放置されていることが問題だと話す。

紀藤正樹 弁護士

「公的な表現に対する恫喝や、脅迫誹謗中傷をやってはいけないんだと。そもそも国民としてのコンセンサスができていない。国連やEUでも、各国に(スラップ)法制を整備しろ、と勧告や、指導原則が出ている。(民主主義の)大元になっている市民の活動が萎縮する事態は、メディアにとっても大問題。表現の自由を守る活動を、立場を超えて一致しないといけない」