信州大学農学部のキャンパスにこの春、「ピザ窯」が登場しました。

1人の学生が発案し、2年の歳月をかけて完成にこぎつけた「ピザ窯」とは?

南箕輪村にある信州大学農学部のキャンパス。

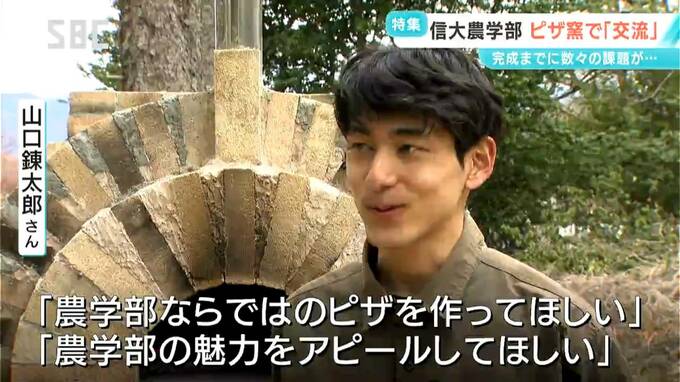

考案した大学院1年の山口錬太郎(やまぐち・れんたろう)さんに案内してもらいました。

630ヘクタールを誇る広い農学部のキャンパスを歩くことおよそ5分。

山口錬太郎さん:「先週完成したばかりのピザ窯です。同学年の友達や先輩・後輩と話しながら楽しくおしゃべりできる場が欲しくて作りました」

高さ1.8メートルほどのピザ窯!

学生たちがよく利用する生協の前にあります。

その窯でさっそく、ピザを焼いてもらうことに!

使うのは、キャンパスにある演習林を間伐した際に出る薪です。

ピザ窯作りを先頭立って進めてきたのが山口さん。

そして所属する研究室の伊原正喜(いはら・まさき)准教授の2人です。

山口さんが窯のデザインを考え、伊原准教授が設計を担当しました。

山口錬太郎さん:「ピザ窯作りは僕一人ではできなかったので伊原先生の協力があってこそ」

伊原正喜准教授:「そんなこわごわやらなくても…火が消えたらまたつければいいんだから!もっと大胆に動かしてさここのスペースでピザを焼こう」

炎も勢いよくなったところで…

生地からピザを準備!

山口錬太郎さん:「話しながらピザの生地をこねたり『材料なにのせる?』『あれ足りないから買ってきて!』とかワイワイガヤガヤと大学生ならではの場にしたいです」

いよいよ窯に入れて焼き上がりを待ちます。

大学院生と准教授をタッグを組んだピザ窯作り。

広いキャンパスの中でなかなか学生同士が顔を合わせる機会も多くありません。

そこで、学生や教員、さらには地域の住民が集まり垣根を越えた交流の場にしようと考えました。

ただ、完成までには、苦労もありました。

山口錬太郎さん:「予算を考えた時に新品で全部作るとなったら結構な値段になってしまってとても学生だけで作れるものではなかったので挫折しかけました」

まず最初に直面したのは予算の壁。

そこでピザ窯の材料となるレンガや瓦は、地元の建設業者に頼んで無償で提供してもらい、クリアしました。

しかし、さらなる壁が…。

火を扱うことができる安全な設置場所の確保です。

伊原正喜准教授:「ここに作ると問題があると指摘してもらってきちんと受け止めるのは彼も彼なりに悩んで彼なりに成長したと感じました」

山口さんは、ピザ窯作りへの熱意を伝えるため農学部の学部長にプレゼン。

活用方法などを熱く語りました。

山口錬太郎さん:「農学部ならではのピザを作ってほしい、農学部の魅力をアピールしてほしいと先生たちに意見をもらいながらブラッシュアップしていきました」

大学側からもゴーサインが出ました。

着工までに要した時間はおよそ2年。

いざ窯作りが始まると学生や教員なども手を貸してくれ1か月ほどで完成しました!

山口錬太郎さん:「ピザ窯作りを進めていくなかでいろんな人が協力してくれて農学部のあたたかさとか人の好さを感じました」

話を聞いているうちにピザが焼き上がりました。

「いただきます!おいしいです!」

伊原正喜准教授:「学生からピザ窯がほしいと声が上がってそれが実現してようやくピザにたどり着いたので僕はうれしいです」

山口錬太郎さん:「先生に協力してもらいながらここまで来られてうれしいですしあとはみんなで楽しくピザ会が出来たらな…と思います」

学生たちが集う場を。

ピザ窯は、キャンパスの新たな名物になるかもしれません。