80年前、米軍は沖縄本島へと上陸しました。「アイスバーグ作戦」と銘打たれた沖縄攻略作戦では、これまでの日米の戦闘とは大きく異なり、米軍は日本軍の抵抗をほとんど受けずに「無血上陸」を果たします。日本軍の作戦から見えてくる沖縄戦について考えます。

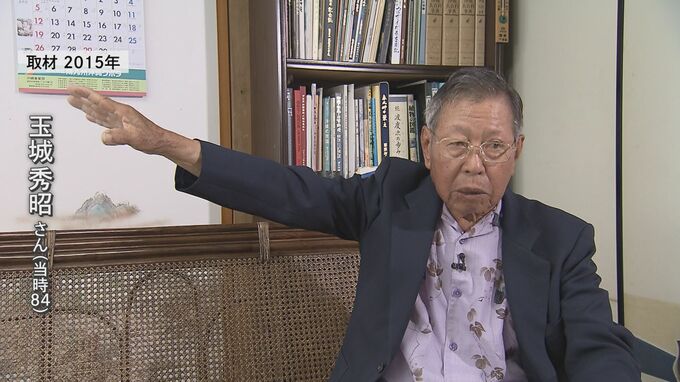

▼玉城秀昭さん(当時84歳)「なぜかな、もう空襲が終わったのかなって壕から出てあっちに行ったら、海いっぱい艦船。残波岬から慶良間、それから那覇のところまで、これ(船)を足場にして渡っていけば慶良間に渡れるくらいに、いっぱいしているわけだ」

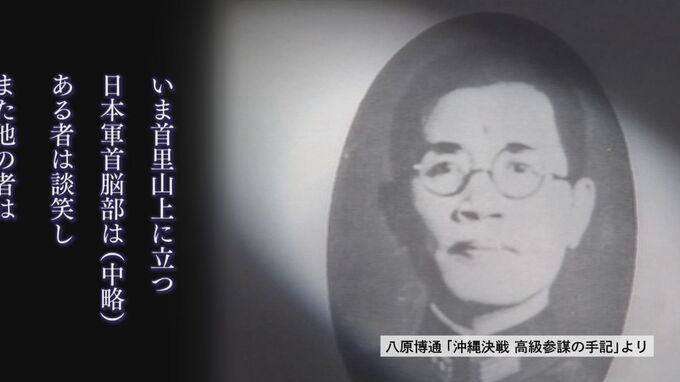

今から10年前、米軍の上陸直前の様子について、こう語った玉城秀昭さん。80年前、沖縄の海は米軍の艦船によって覆いつくされました。米軍上陸の様子を日本軍はどう見ていたのか。沖縄戦を指揮した第32軍の高級参謀で、戦略持久戦の立案者である八原博通の手記にはその時の軍首脳の様子が記されています。

▼八原博通“沖縄決戦 高級参謀の手記”より「いま首里山上に立つ日本軍首脳部は、(中略)ある者は談笑し、また他の者は煙草をふかしながら、悠々敵の必死の上陸作戦を眺めている。状況は、まさに予想した通り進行している。我々は敵が嘉手納に上陸した後、南下して来るのを待っておればよいのだ」

沖縄本島へと上陸を開始した米軍は日本軍の抵抗らしい抵抗を受けずに「無血上陸」を果たします。

――「無血上陸」から見える日本軍の戦法とは

▼沖縄戦研究者・川満彰さん「米軍は54万8000人、およそですね、迎える日本軍は日本軍だけでも約10万人。地上戦も水際作戦としてそこで展開したら、持久戦にならない」

日本軍にとって、沖縄戦の「勝ち負け」は重要でなかったと沖縄戦研究者の川満彰さんは、指摘します。

▼沖縄戦研究者・川満彰さん「兵士がみんな玉砕するまでやる、ということですから、全く沖縄戦で勝つつもりはない。だから、長期戦で1日でも、1時間でも1分でも1秒でも長引けば彼にとってそれで、いわゆる成功なんですよ」

持久戦のための「無血上陸」。そこに住民を守るという考えはありませんでした。

▼沖縄戦研究者・川満彰さん「32軍から見て住民を守る守らないっていう話ではなくて、32軍から見て使える住民がいるのかいないのかっていう、単純にそれだけの発想で住民は巻き込まれていくっていうことになるわけですね」

“使えない住民”は疎開させ、“使える住民”は学徒や義勇隊として根こそぎ戦場へと動員。それが日本軍の戦略でした。

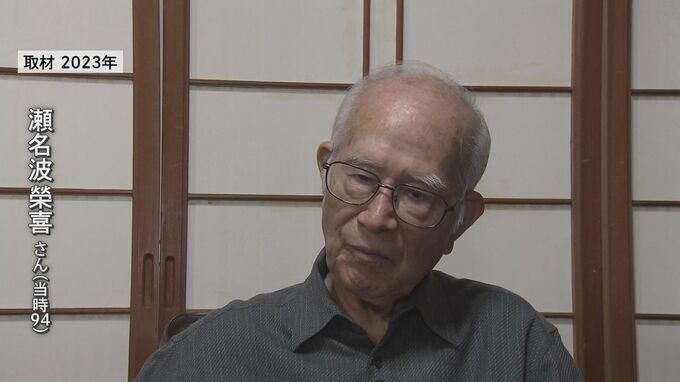

当時、16歳だった瀬名波榮喜さん。学徒として日本軍の飛行場建設などに駆り出されました。

▼元学徒・瀬名波榮喜さん(当時94歳)「石を砕いて、それを敷き詰めてローラーで固めて、そこから飛行機が飛べるようにしたんですね。じつに原始的で、土を運ぶにもスコップでもっこに入れて、バトンタッチでどんどんやっていくと、そういう風な原始的な方法でやっておりましたね」

瀬名波さんたちが建設にあたった中飛行場は、嘉手納基地へと名前を変えて、今も米軍が使い続けています。

▼元学徒・瀬名波榮喜さん(当時94歳)「火器において、武力において、大きな差があることを我々は知らなかった。もう精神力で勝つんだ、勝つんだとばかり言っておりましたね。八原高級参謀みたいにアメリカを知っている人は見抜くことができたわけですよ。だから、勝ち目はないということを彼は分かっておった」

▼八原博通“沖縄決戦 高級参謀の手記”より「今、首里山より遠望する米軍の上陸作戦は、恰も演習のようだ。上空友軍機の姿はなく、乱舞するのは敵機の編隊のみである。堂々と傍若無人に、嘉手納沿岸に上陸する米軍主力を観ながら、私はつくづくと、彼我航空戦力の開きを感得させられた」

▼沖縄戦研究者・川満彰さん「持久戦を航空作戦でやろうということそのものが、32軍からすれば無駄だったんですよね。日本軍はそういうずさんな計画で、飛行場を一生懸命建設して、にもかかわらず使うことがなかった。一方で、米軍はその建設中の飛行場が欲しいんですよね」

「無血上陸」を果たした米軍はその日のうちに日本軍の北飛行場と中飛行場を占領。日本本土爆撃の拠点として整備します。

▼沖縄戦研究者・川満彰さん「読谷の当時の北飛行場と言われたところ、今嘉手納基地になっている中飛行場と言われたところ、ここが一番最初に4月の1日に米軍が上陸をして奪われてきたんですよね、日本軍も米軍も基地があるところからまずは戦争を仕掛けるっていうことはですね、よくわかってるわけですよ」