コミュニケーション手段のひとつとして、欠かせないものとなっているSNS。

しかし、SNSを通じた犯罪被害が近年増加しています。背景にはSNSに“悩み相談”をする子どもたちの姿も。

犯罪から子どもたちを守るにはどうしたらよいのでしょうか?元埼玉県警捜査一課の佐々木氏に聞きます。

■SNSを通じた子どもの犯罪被害 増加傾向

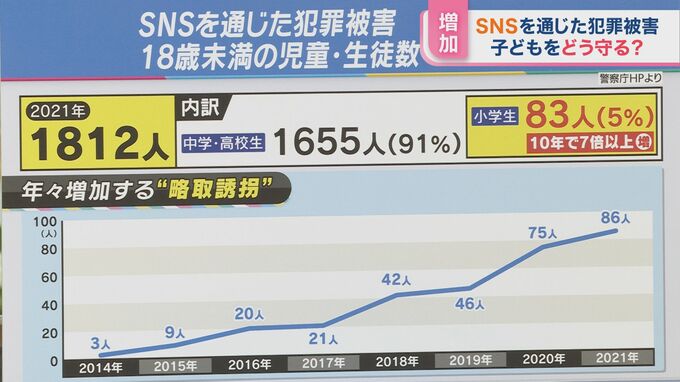

警視庁HPによると、SNSを通じた犯罪被害にあった18歳未満の児童・生徒数は、2021年の1年間で1812人。内訳は、中高生が1655人(91%)、小学生は83人(5%)。小学生は、この10年で7倍以上増加しています。

さらに、“略取誘拐”、いわゆる脅したり騙したりして連れ去られるという被害に遭った18歳未満の子どもは、2014年に3人だったのが、2021年には86人と、増加の一途をたどっています。

元埼玉県警捜査一課 佐々木成三氏:

SNSから起因する犯罪が年々多くなっている。凶悪犯罪の中で、「未成年者略取誘拐」という犯罪だけ発生件数が増加しています。

▼SNSで成人が未成年者と知り合うきっかけが増えた

▼親に無断で連れ出すことが「未成年者誘拐」になるが、こういった犯罪を知らない大人が多い

これが犯罪の増加に繋がっていると思っています。

■SNSで“悩み相談”する子どもたち

今、悩みをSNSで相談する子どもたちが増えています。中には安全を確認できない“個人の相談窓口”もあり、どのように子どもたちを守っていけばいいのかが大きな課題となっています。

恵俊彰:

やはり多感な時期です。親、友達、学校の先生も含めてなかなか相談できないことがたくさんありそうですもんね。

元埼玉県警捜査一課 佐々木成三氏:

今の子どもたちは、経験が少なく視野も狭い中で、SNSでコミュニケーションを取っていることが多い。

このデジタル社会で判断力を身につけるには、僕は“アナログな体験”もすごく大切だと思っています。スマホに答えが全て書かれている状態の中で、自分で物事を考える習慣がない。それが視野が狭くなったり思い込みが強くなってしまう原因だと感じています。

恵俊彰:

本当にSNSっていろんな答えが書いてあるじゃないですか。夏休みの宿題まで答えが書いてある。そこに何か疑問を投げかけたとき、例えば一つのコメントがもうまるで正解のように感じてしまうということですよね。

落語家 立川志らく:

親に相談できなくて、見ず知らずの大人の間違った答えを正解と思っちゃう。

うちは小学校4年生の娘にはまだ怖いから(スマホなどを)持たせてない。中学生ぐらいになって持つのが当たり前になって、それがないと生活できない状況になったらどうするんだと。で、持たせたときに親がなかなかそれを見ることができない。

でも子どもの命を守れるのは、やっぱり親ですからね。子どもとの接点を強くして、親が手を差し伸べるしかないですよね。

恵俊彰:

子どもの頃って親にも言えないことがあるじゃないですか。それが成長ですからねむしろ。

落語家 立川志らく:

小学生はいいけど中学・高校になったら、どんどん親から離れなくちゃいけない。ここが難しいんですよ。

コメンテーター 高橋ユウ:

うちもまだ2歳なのでまだまだこれからですが、いつかは手を離さなきゃいけないし、SNSを全部シャットアウトさせるわけにもいかないとなると、親はどこまで管理していいんだろう。

もっと身近に、子ども自身が、「このNPOさんに相談すればいいんだ」とか、「ここに相談しよう」ってすぐ居場所を見つけられたらいいなと思うんです。

やっぱり一番身近なのがSNSなので、そことの距離感、付き合い方、向き合い方、親としての教え方は本当に大きなテーマですよね。まだいい答えが出ないです。

恵俊彰:

これからの情報化社会を考えると、野山を駆けめぐるのと同じように、SNSを経験しなきゃいけないのかもしれない。そこに全く無頓着だと、逆に危険かもしれないですよね。

弁護士 八代英輝:

家庭裁判所で少年審判を担当したときに、リストカットを繰り返した少年などがいたんですが、自殺願望を持つ子どもは一定数いたり、一定の時期あったりします。でも1人で自殺するというのは難しいことなので、やがてそれを克服して精神的にも成長していくものなんですね。

ただSNSですぐ手を差し伸べるような形で近寄ってくる大人たちがいると、精神的に不安定で、一時期自殺念慮を持ってしまったような子を本当に自殺に追い込んでしまう。それは何とか防いでいかなければいけない。

ただ、言葉に応じて公権力がSNSを監視するということは検閲にも繋がってしまいますし、非常に難しいところだと思うんですね。