驚きのグルメだけでなく、新鮮な野菜が安く買える道の駅は、いまや、旅の目的地になっています。27日にオープンした埼玉県・桶川市の道の駅を取材しました。

観光の目的地に変化「道の駅」の定義とは

井上貴博キャスター:

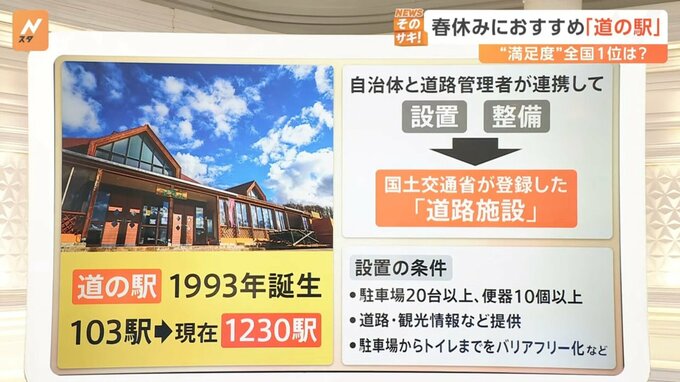

ご当地の魅力が凝縮した「道の駅」は1993年に誕生しました。当時は103駅でしたが、現在は全国に1230駅あるということです。

道の駅の定義は『自治体と道路管理者が連携して設置・整備されたもので、国土交通省が登録した"道路施設”』です。

設置の条件は▼駐車場20台以上、便器10個以上 ▼道路、観光情報など提供 ▼駐車場からトイレまでをバリアフリー化、などをクリアしなければなりません。

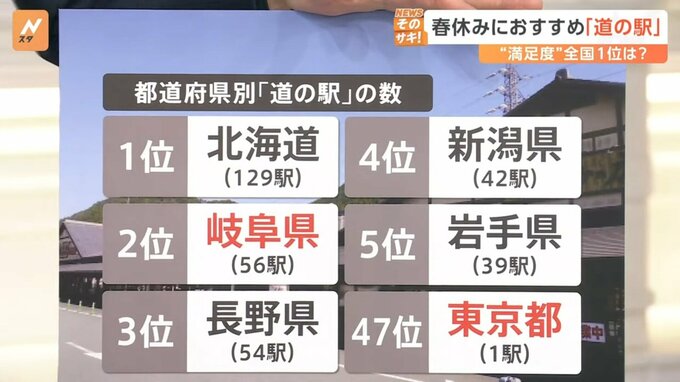

道の駅は面積が広い場所に多くあるようです。

【都道府県別の「道の駅」の数】

1位:北海道 129駅

2位:岐阜県 56駅

3位:長野県 54駅

4位:新潟県 42駅

5位:岩手県 39駅

47位:東京都 1駅

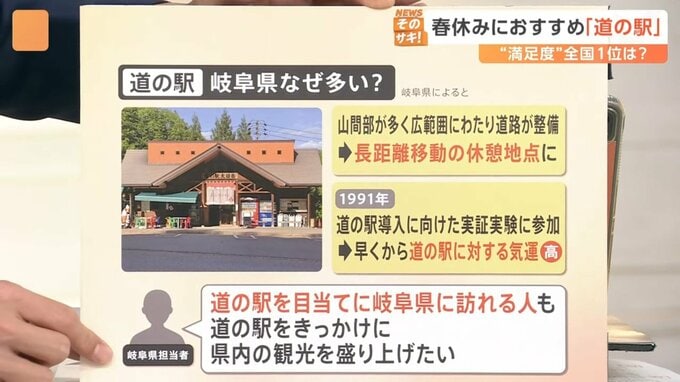

2位の岐阜県になぜ道の駅が多いか聞きました。

【道の駅 岐阜県なぜ多い?】

▼山間部が多く広範囲にわたり道路が整備

→長距離移動の休憩地点に

▼1991年 道の駅導入に向けた実証実験に参加

→早くから道の駅に対する気運が高まる

岐阜県担当者「道の駅を目当てに岐阜県に訪れる人も。道の駅をきっかけに県内の観光を盛り上げたい」

井上キャスター:

かつて休憩スポットだった「道の駅」が、今では『観光の目的地』へと変化しています。

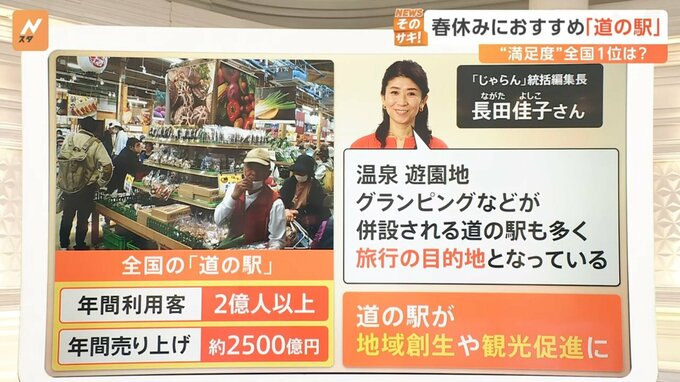

旅行情報誌「じゃらん」統括編集長の長田佳子さんは「温泉、遊園地、グランピングなどが併設される道の駅も多く旅行の目的地となっている」といいます。

道の駅が地域創生や観光促進につながっているのです。