非認知能力の重要性

最後に、中室教授が強調するのが非認知能力の重要性だ。

非認知能力とは、学力テストでは測れない能力のことを指す。

「例えば勤勉性があるとか、あるいは責任感が強いとか、魅力が高いとか、思いやりがあって優しいとかが非認知能力というものの総称ということなんです」

近年の経済学研究では、この非認知能力が将来の収入に大きな影響を与えることが明らかになっている。

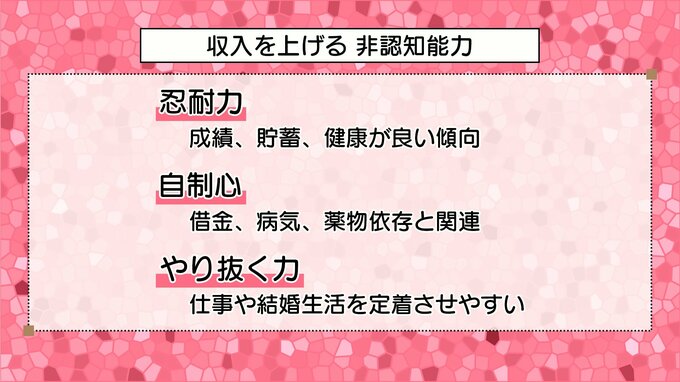

年収につながる非認知能力は具体的に、忍耐力、自制心、やり抜く力が挙げられる。

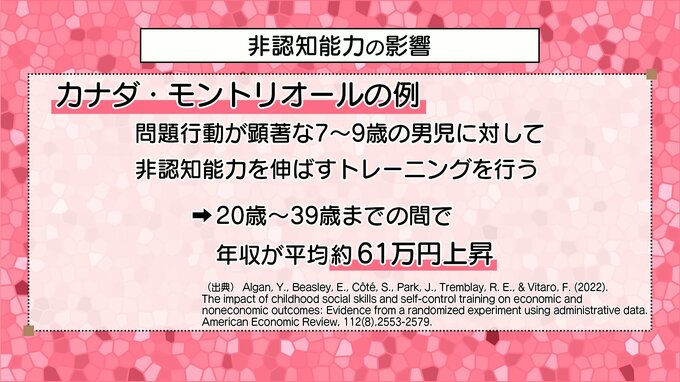

中室教授は、カナダのモントリオールで行われた研究を紹介する。

「問題行動が顕著な7歳から9歳の男児に対して、非認知能力を伸ばすというトレーニングを行ったわけです」

この研究の結果、問題行動が減少し、非認知能力が向上しただけでなく、大人になってからの年収が上昇したことが分かった。

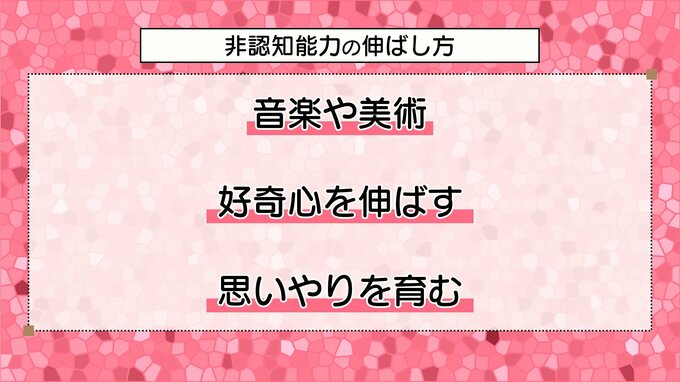

非認知能力を伸ばす方法として、中室教授は音楽や美術活動を挙げる。

「音楽を弾く、音楽を奏でる、絵を描くということは意思決定の連続なのです」

また、好奇心を伸ばすことも非認知能力の向上につながる。

中室教授はトルコで行われた教育プログラムの例を挙げ、子どもの興味を引き出す工夫の重要性を説明する。

「宇宙に関する短いショートビデオを見せて、子どもたちがあっと驚くような動画にして、子どもたちに何を疑問に思ったのか、どんなところが驚いたのかを話させる」

このような探究的な活動を通じて子どもたちの好奇心を刺激し、自ら学ぶ力を育むことができる。

多様な経験が将来を左右する

ここまで子どものうちにやっておくべき3つのことを見てきた。

スポーツ経験、リーダーシップ経験、非認知能力の向上は、いずれも将来の収入に大きな影響を与える可能性がある。

中室教授は、これらの要素が重要視される背景について、次のように説明する。

「偏差値とか学力が、子どもたちの将来を予測する精度が低いことを経済学者は最近学ぶようになった」

つまり、従来重視されてきた学力や偏差値以外の要素が、実は子どもの将来に影響する可能性がある。

親や教育者は、子どもたちにこれらの経験を積ませることの重要性を認識し、バランスの取れた成長を促すことが求められる。

ただし、すべての活動を詰め込むのではなく、子どもの興味や適性に合わせて選択することが大切だ。