県内41市町村の魅力をお伝えする「わがまちLink41」。今回は知念半島の沖に浮かぶ、南城市の久高島に行ってきました。

久高島が「神の島」と呼ばれる理由や伝統のイラブー漁を受け継ぐ男性の思いを聞いてきました。

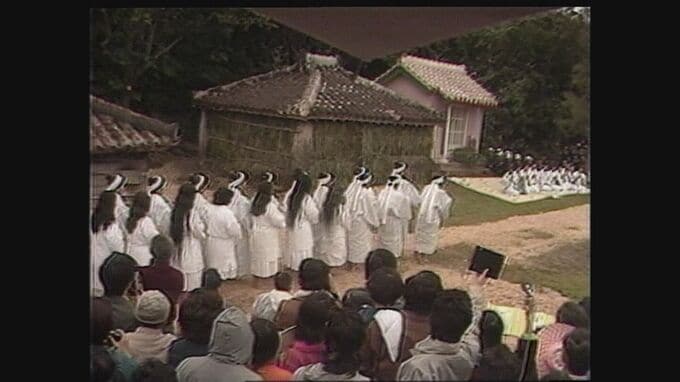

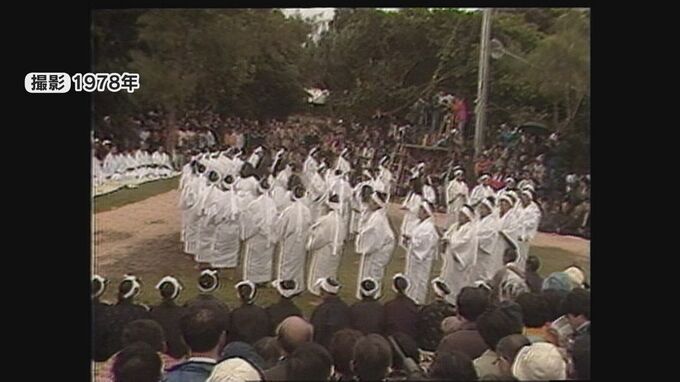

12年に一度、久高島で執り行われてきたイザイホー。島で生まれ育ち、島の男性と結婚した女性だけが参加を許され、この祭祀によって女性たちは神職に就任することができました。

琉球開闢の神が降り立ったとされ「神の島」とも呼ばれる久高島が今回の舞台です。

▼平田俊一 記者「南城市知念の安座真港にやってきました。私の奥に見える島影が久高島です。それでは早速船に乗って向かいたいと思います」

安座真港からフェリーでおよそ20分。200人余りが暮らす久高島では、今も古くからの信仰が守られていて、島には聖地が点在しています。

今回、島を案内してくれたのは、久高島をはじめ斎場御嶽などでもガイドを務める島出身の西銘武良さんです。

▼西銘武良さん「この後ろをイザイヤマという言い方をしますけど、ここはイザイホーの年に山をちょっと切り開いて、7つの茅葺の小屋をつくるんですよ…」

午年となる来年はイザイホーの年にあたりますが、後継者不足などを理由に1978年を最後にイザイホーは行われていません。それでも久高島では今も、年間を通して様々な祭事が続けられています。

▼西銘武良さん「今でも久高島は神の島と言われているんです。今でも年30近くの神行事をこなしています」

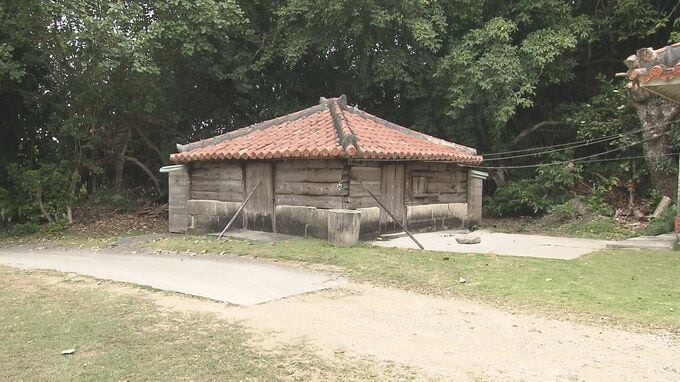

かつてイザイホーが執り行われた広場の片隅に立つ瓦葺きの小さな建物。今も現役で使用されている「バイカンヤー」と呼ばれるイラブーを燻製するための小屋です。

久高島の特産品として知られるイラブーの燻製。RBCのライブラリーに1978年当時の映像が残されています。

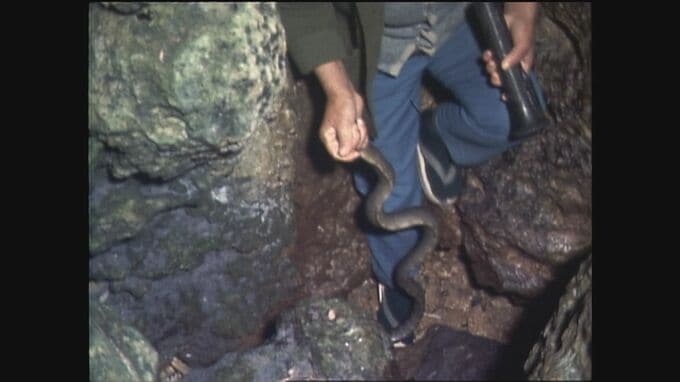

イラブー漁はイラブーが産卵のため久高島の沿岸へとやってくる旧暦の6月から12月にかけて行われます。かつて、琉球王府にも献上されたイラブーをとることが許されたのは久高島の祭祀を取り仕切るノロたちでした。ハブの数十倍とも言われる毒を持っていますが、イラブーが好む岩場の陰に潜り込み、素手で次々と捕まえていきます。

▼西銘武良さん「昔は素手ですね。僕らはゴム手袋やりますけど。神様の贈り物という感じですよね。今でもそう感じてとってますけど」

ある程度の数がとれると薫製作業に移ります。燻す材料に使われるのは全て島でとれた薪や木の実など。今でもその方法はほとんど変わっていないそうです。

イラブー漁は担い手となるノロが不在となったため90年代に一度途絶えてしまいますが、島の伝統を残していこうと、島の人たちが中心となって、20年ほど前に復活させました。

就職のため島を離れていた時期もあったという西銘さんも、今は久高島に戻り伝統のイラブー漁と薫製づくりを受け継ぐ一人となっています。

禁漁期間の今の時期は漁も薫製作りも行われていませんが、去年作られたイラブーの薫製を見せてもらいました。

▼西銘武良さん「これが500グラムあると思いますね。これ、一番大きい、これとるときは1キロ以上ありますよ。面白いのがですね、兵庫県のレストランとか、沖縄のフランス料理店とか、イタリア料理店、結構とっています。いろんなジャンルが広がってきていますね」