岩手県大船渡市の山火事は、最初の発生から2週間が経ちました。専門家は「乾燥や樹木の種類など、火災が大規模化する条件がそろっていた」と分析していて、乾燥した時期の火の扱いには特に注意が必要と話しています。

森林総合研究所 吉藤奈津子主任研究員:

「(Q大規模な火災となった原因)まずは、『すごく乾燥していた』ということ。森林火災は、一般的には地面に落ちている落ち葉とか枯れ枝が燃えるところから始まることが多い」

「森林総合研究所」の主任研究員・吉藤奈津子さんです。今回の火災が大規模化した原因として、第一に「乾燥」を挙げたうえで、「樹木の種類」にも注目します。

森林総合研究所 吉藤奈津子主任研究員:

「常緑の針樹葉だけではなく、『落葉樹』も混じっているように見える。秋に落葉した葉っぱが、地面の上に溜まっていた可能性もある。そうすると、燃料になるものがたくさんあった可能性」

さらに、リアス式の複雑な地形が、火災の大規模化に拍車をかけた可能性があると指摘します。

森林総合研究所 吉藤奈津子主任研究員:

「リアス式海岸の地形は山が急峻。傾斜が急だと炎が傾斜を登るときに早くなりやすい。地形が複雑だと山の中の風の吹き方にも影響がある可能性がある。消火の対応も難しくなるのかもしれない」

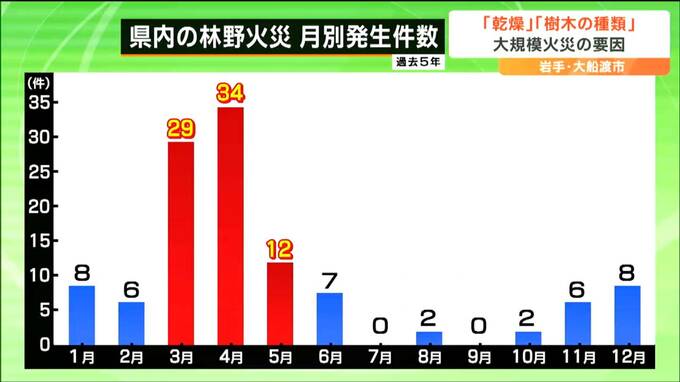

宮城県内でも2017年5月に栗原市築館で山林火災が発生。「たき火」が原因で森林およそ5.6ヘクタールが全焼したほか、住宅24棟が焼ける被害が出ました。県内で発生した過去5年間の林野火災の発生件数では、3月が29件、4月が34件と突出して多く今の時期は特に火の取り扱いに注意が必要です。

森林総合研究所 吉藤奈津子主任研究員:

「炎自体が消えたように見えても、中で熾火(炎を出さずに燃えている状態)が残っていたりすると、風が吹いたときに燃えだすこともある。確実に消火を確認することが大事」