城間幹子那覇市長

「数を制限させて頂いての開催になりますこと、それは残念ですけど、次の一歩、次のステップ、本格的に実施できるまでのワンステップだと、思っております。そういう意味では嬉しいです。出来ることが嬉しい。」

10月9日に開催する第52回那覇大綱挽は、感染症対策のため参加人数を3200人に制限。例年1万5千人以上で引いていた大綱も、全長200メートルから、160メートルに縮小。総重量も40トンから24トンに減っています。

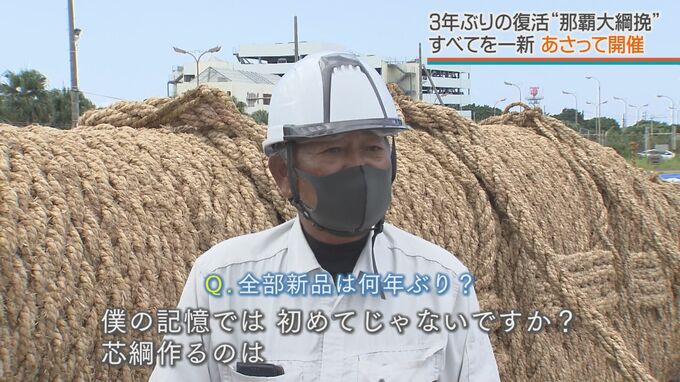

那覇大綱挽保存会・綱製作委員 具志恒明現場監督

「長さがまず短くなったということは手綱が本数少なくなっています。ただ感染対策のためにちょっと長めにして、間隔をあけるのと、人数制限ですね、引く、それとこの間隔、本来1メートル20センチなんですよ。狭い、1メートル50センチにしています。」

大綱を引くために、左右に伸びた手綱を140本から100本に減らし、その手綱にも、参加者同士の距離が取れるように印がつけられています。

さらに、今年はこんな違いも―

那覇大綱挽保存会・綱製作委員 具志恒明現場監督

「全部新品です、今回、全部新品、古い綱1本も入ってないです。今回は」

Qこれ何年ぶり?

「僕の記憶では、初めてじゃないですか、芯綱作るのは」

那覇市制50年を記念して復活した当時から、古い綱に、新しい綱を継ぎ足し継ぎ足し、制作されてきました。しかし-

3年前の大会、直径2メートルの大綱が、綱引きの最中に突然切れたのです。49回の歴史で、初めてのことでした。

那覇大綱挽保存会 顧問

「珍しいですね。ありえない。中に古いやつが入っているから、もう綱の寿命だった」

この年を最後に、新型コロナウイルスの影響で2年連続の中止。大綱も一から制作され、満を持しての復活です。

城間幹子那覇市長

「沖縄が那覇市がそして、日本が元気になることの、起爆剤になると、ありがたいなと思いっています。天気も良くなりますように、今日から御願(うがん)うさげときます。」

大綱挽の復活を待ちわびている人たちがここにも。開南小学校の校庭で、夜な夜な練習をする、西一番の旗頭です。

西一番 伊敷健実行委員長

「3年ぶりですから、待ちに待ったって感じで、例年になく力が入っているって感じですね。僕らとしても初心に戻って、そういう気持ちが強いんじゃないかなと思います。」

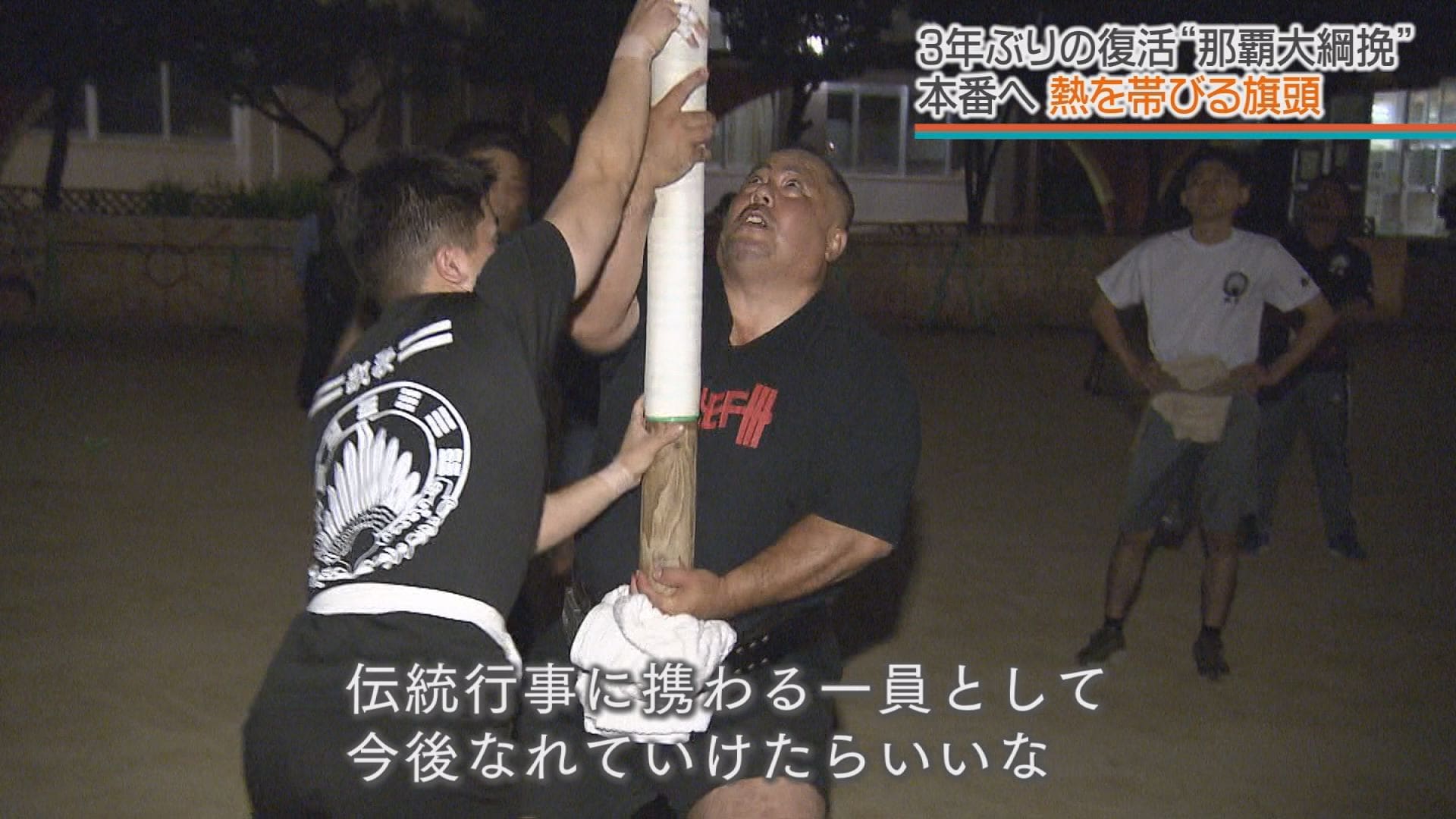

旗頭の役目は大綱の引手たちを鼓舞し、応援すること。その旗頭たちの見せ場は、大綱挽の前に行われる14旗の旗頭による大綱挽行列です。重さ50キロ以上となる旗を2時間以上、持ち上げ続け、国際通りを練り歩きます。

西一番の旗頭は10代から60代の旗持ちが30人以上。中には65歳になっても旗を上げ続ける猛者もいます。

西一番 赤嶺義孝さん(65)

「足腰が立つうちはやっぱり続けたいな。3年ぶりなんでワクワクしますね。もう早くその日が来ないかなと思うね。」

一度始めたら、その魅力に取りつかれてしまう旗頭。ことし新たに始めた人も、すっかり魅了されてしまいました。

西一番 東江健太さん(34)

「やったらわかるカッコよさみたいのがあって、どんどん楽しくて、のめり込んでいる状態なので、まだ練習3週目くらいなんですよ、日々上達するのが進歩を感じて楽しさに繋がっていくので、あと先輩たちカッコいいので」

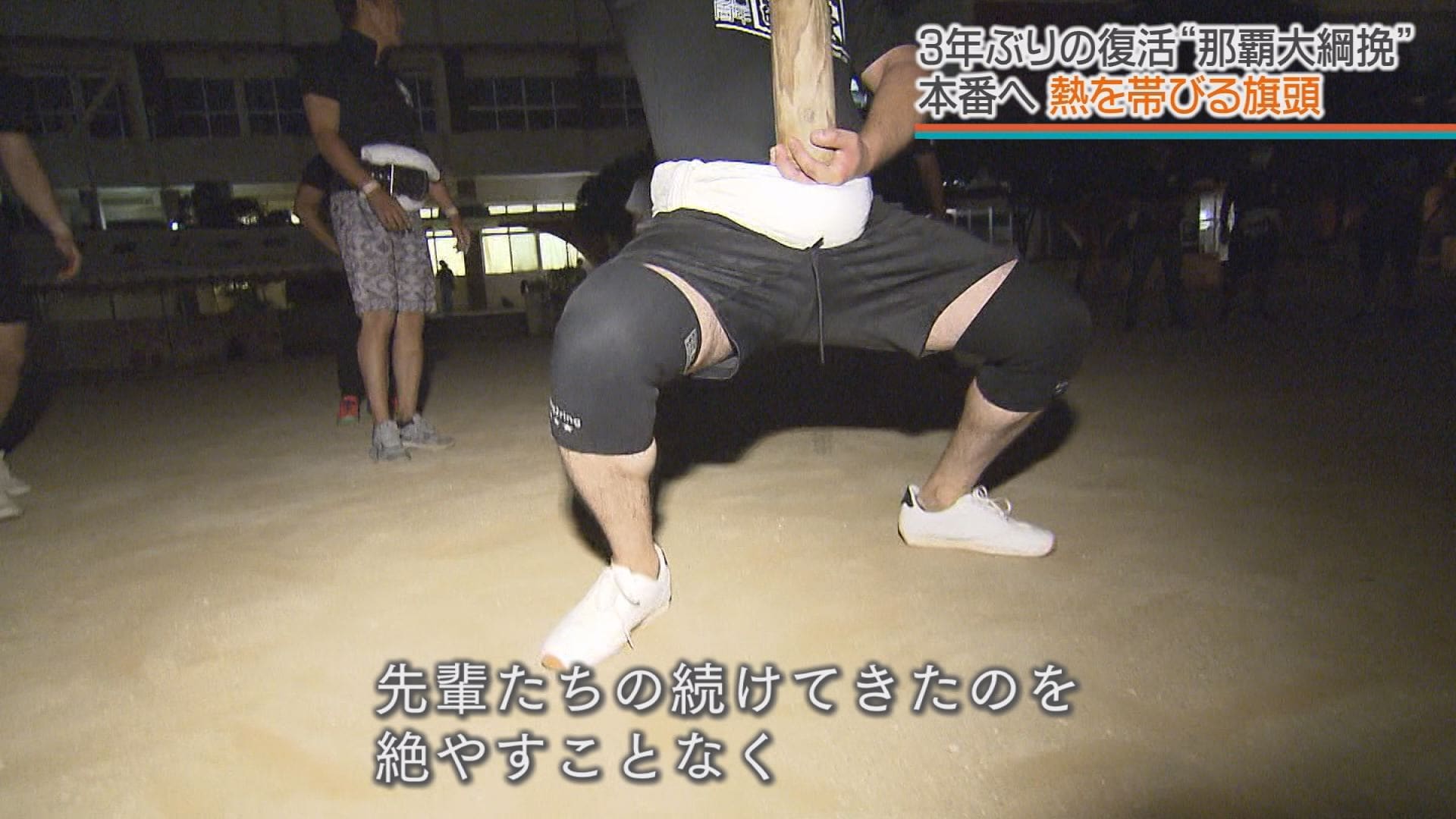

知り合いに誘われ、西一番に入った東江健太さん。これまで那覇大綱挽とは縁遠く、参加するまでは特に思いれもありませんでした。しかし、先輩たちの思いに触れ、旗を掲げ続けることで、東江さんの胸に熱いものが宿ってきました。

西一番 東江健太さん(34)

「これを一回やって終わりじゃなくて、先人たちの思いとか、先輩たちの続けてきた継続っていうのを絶やすことなく、またそれを続けて継続していける伝統行事に携わる一員として、今後なれていけたらいいな。その為には旗を上手に持つっていう訓練をしないといけないので、そこに向けて一生懸命頑張って、まずは経験してみるところからですね。」

それぞれの思いを乗せ、3年ぶりに那覇の街に、伝統行事が帰ってきます。

【記者MEMO】

那覇大綱挽保存会によると、1812年に『那覇綱挽規模帳』(規則集)が制定されたそうです。その当時から「那覇大綱引き」ではなく「那覇大綱挽」と表記されていたようです。