潜水士になるには、それぞれの管区で年1回選考会が開かれ、1・2名が選抜されます。選抜されると、海上保安大学校で2か月間の潜水研修を受け、国家試験で合格すれば潜水士として活躍できます。

海上保安大学校での潜水研修を5日後に控えたこの日。研修前の訓練が行われました。今回瀬戸内海が主なエリアの第6管区から選抜された研修生は小野さんただ一人。潜水士を引退した先輩のウエットスーツに身を包み、訓練開始です。

先輩の潜水士が水深7メートルの地点まで潜っていきます。船を曳航するときなどに使う基本のロープを結ぶ技術を習得します。今回は空気ボンベは背負わず、素潜りで作業をします。

なれないウエットスーツ、水圧と闘いながら水の中での身のこなし方を身につけます。

支援班:

「オッケーですということで、呼吸を喚起してやるんです。しっかり声出して、呼吸を引き起こす」

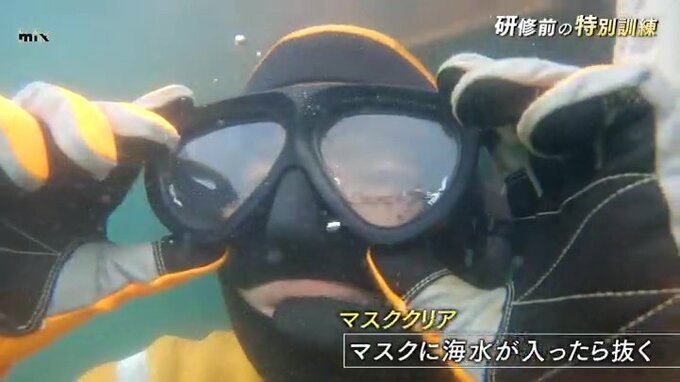

水中には思わぬトラブルも潜んでいます。基本の訓練で水中でパニックにならないよう様々なメニューが組み込まれています。

一つのミスが命に係わる重大な事故につながる可能性をはらんでいるのです。

小野さん:

「頭の中で想像してても、実際水中に入ると、混乱して、なかなかうまくできないので、しっかりアドバイスを忘れずに次につなげたいです」

先輩潜水士・冨田隆さん:

「実際何か事案に対応してるときに、細かい点・基本的なものが出来てないことによって、自分の事故やけがにつながったり、バディ 仲間をけがさせてしまったりあるので、基本的なことは確実に意識しないでできることが、大事だと思います」

潜水士は手に物をもつことも多く、脚力だけで泳ぐのは必須です。

錘運搬(すいうんぱん)は10キロの重りをお腹でかかえながら泳ぎます。要救助者を抱えながら泳ぐための脚力と技術をみにつけます。

先輩潜水士・木谷隆二さん:

「手に何ももたないという状態はほとんどないんで、絶対何かしらもっている、使えないんで今のうちから使えない練習をしておかないとおそらく。手を使ってしまう」

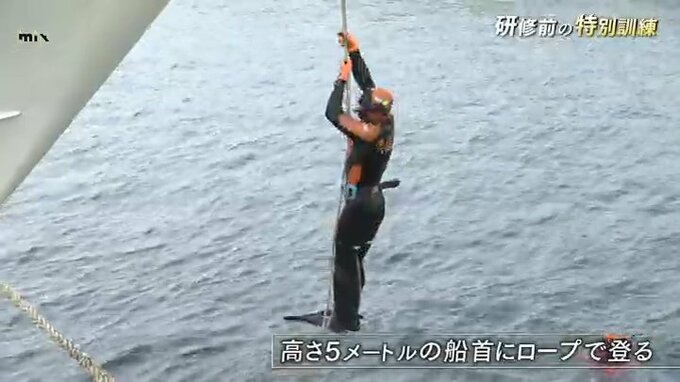

およそ高さ5メートルの船首に吊り下げられたロープを登ります。まずは潜水士2年目の先輩、冨田さんのお手本。

小野さんは・・・

先輩潜水士:

「ひっかかとるぞ、腕に頼るな腕に」「小野もうちょっと登れって」「しっかりフィンが海面に出るまで腕力で登ってからフットロックかけろ」

何度挑戦しても、制限時間内に登れませんでした。

先輩潜水士:

「クレーンでやったのは何回かあったんですけど、出来てなくて、この前初めてクレーンでやったときに出来た。ただ形的には一緒なんですよ。水中の中でというのは初めてなんですけど、そこのさらに難しさを体験したっていう感じになりますね。ほとんどの潜水士が初めにぶつかる壁ですね。落ちて怒られて、そういう日々でしたね。1人登れず水面でぷかぷか浮いてるその悔しさ。もっともっと練習して、出来るようになる。陸上でもいくらでも練習できるから、陸上でもみんな練習してクリアしてるから。最低限空身では余裕で上がれるようになっとかんといけん」

要救助者を助けるため!さらなる訓練が。小野さんが一番苦手だという立ち泳ぎ。

小野さん:

「これが実力の差ですよね、自分もまだ全然できてないので、2か月間研修頑張って卒業して立ち泳ぎもしっかりきれいな立ち泳ぎが出来るように頑張りたいです」

そしていよいよ海上保安大学校で潜水研修がスタートします。(後編へ続く)