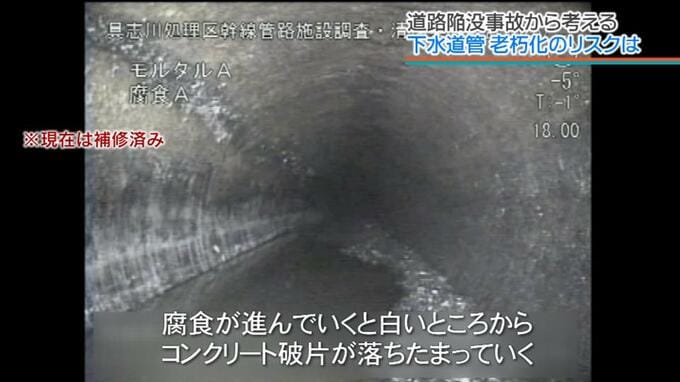

腐食が進み崩れ落ちたコンクリート片 老朽化した水道管のリスク

こちらは、すぐに補修が必要な「緊急度Ⅰ」に該当する下水道管です。

▼県下水道事務所 金城宏さん

「侵入水、ちょっとこぼれている感じ。水が出ている場所があり全体的にひびが入っていて、腐食が進み白いところからコンクリート破片が落ちて溜まっている。早急な対策が必要となる」

現在、緊急度Ⅰに該当する下水道管はありませんが、今後の課題もー。

県が管理する下水道管の使用年数に関するグラフです。耐用年数の目安となる50年を超える下水道管は県内に約400キロ。全体の11%です。今後、この割合は増えていくことが予想されますが、県は限られた予算と人員の中で、優先順位をつけて対応していくことにしています。

▼県下水道事務所 金城宏さん

「沖縄県の下水道についても、耐用年数の50年を経過しているものがだいぶ増えてきている。点検・調査を引き続き行っていきながら、下水道管の事故を事前に防ごうと考えている」

大規模な道路陥没事故 沖縄での発生可能性は低い

インフラに関する専門家は、埼玉県の陥没事故をどう見たのでしょうか。

▼琉球大学工学部 神谷大介 准教授

「日本のインフラというのは、戦後とか高度経済成長期に大量に建設されて、それが50年60年70年と経っていった。そのインフラの老朽化の一つの問題が顕在化したと感じてます」

災害に強いまちづくりについて研究している神谷大介准教授は、県内で大規模な陥没が起こる可能性は低いと考えています。

▼琉球大学工学部 神谷大介 准教授

「沖縄から比べたら、あの規模の下水道自体がそもそも沖縄にないので、流域自体が小さいですから、あそこまで大規模なことが起こるとは、すごく考えにくいことだと思います」

一方、事故のリスクは下水道管だけではないようです。

▼琉球大学工学部 神谷大介 准教授

「下水もそうですし水道管にしてもそうですし、地下に埋められているもの自体の老朽化はもちろん考えられます。そういった事故・案件は十分に発生し得ると思います」

老朽化するインフラにどう対策をとればいいのか。神谷准教授は"ある方法"に注目しています。

▼琉球大学工学部 神谷大介 准教授

「『群マネ』と言って、インフラ群を地域の中で再生するマネジメント・戦略を作っていこうというのが国の流れとしてある」

地中には下水道だけでなく、通信ケーブルやガス管など、いくつものインフラ設備があり、これらを一括して管理しようという試みが「群マネ」と呼ばれる方法です。

▼琉球大学工学部 神谷大介 准教授

「水道だけ、下水道だけ、道路だけのモニタリングや調査、補修をするのではなくて、その地域全体にあるインフラをトータルとしてマネジメントしていこう。そうすることの方がトータルの費用としてはすごく安く済むと。例えば、本島全体や中南部でという取り組みは必要になってくると思います」

私たちの生活の基礎となるインフラは今後どうあるべきなのか。限られた資源の中でいかに効果的な対応ができるか、工夫が求められています。