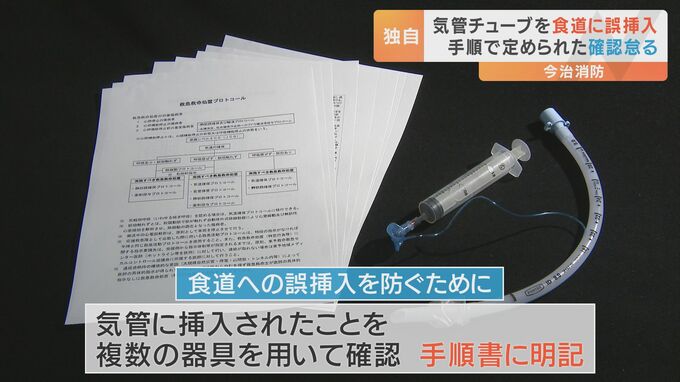

管が誤って食道に挿入される事故を防止するために、正しく気管に入ったことを複数の器具を用いて確認することが、手順書で定められています。

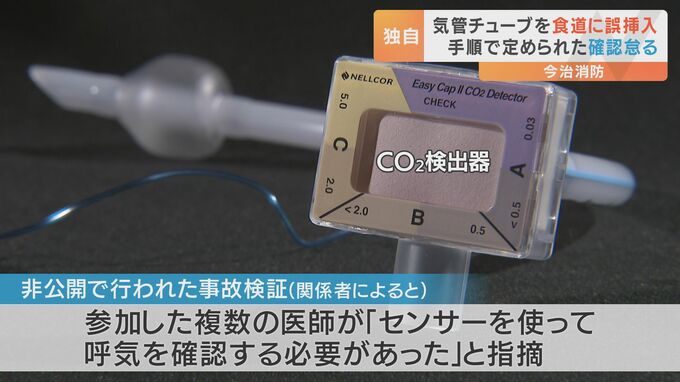

救急救命士の活動指針を示した「プロトコール」と呼ばれる手順書によりますと、救急車に備え付けられているセンサーを使い、呼気に含まれている二酸化炭素を検知して確認することなどが求められています。

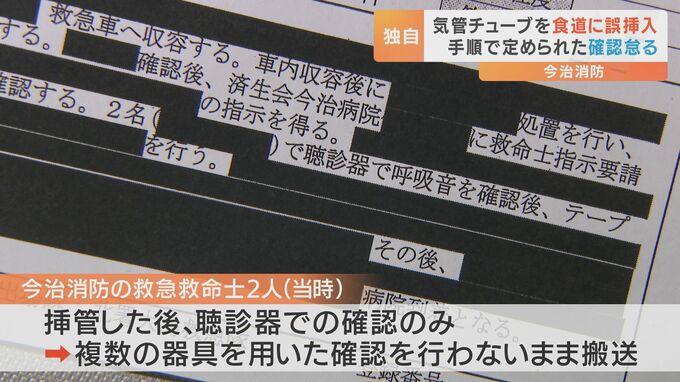

しかし当時、現場で男性の処置に当たった今治消防の救急救命士2人は、喉へ管を入れたあと、聴診器で確認しただけで、定められた複数の器具を用いた確認を行わないまま、男性を搬送していたことがわかりました。

気管に管を入れる救命処置について、呼吸器科などを専門とする医師は、次のように説明します。

田辺医院 田邉亮介医師

「『声門』という気管の入り口を確認して、それから管を入れるというのが普通。トレーニングを受けた医師であれば特に問題なく、救急救命士であってもトレーニングを受けているので、問題なくできると思う」

その上で、もし管が誤って食道に入っていた場合でも、聴診器で確認すれば胃に空気が送り込まれる音が聞こえることから、気付くはずだと指摘します。

関係者によりますと、この事故について12月15日に非公開で検証の場が設けられ、参加した複数の医師から、管を入れた後にセンサーを使って呼気を確認する必要があったという指摘が上がったということです。

一方、今治消防は取材に対し、当時、管の挿入は適切に行われていたとの認識を示しました。その上で、テープで固定していた管が、搬送中の振動により気管から食道にずれた可能性もあると言及。

今後は、挿入した管を専用の器具を用いて確実に固定することや、搬送中も、挿管できているのかを確認するなどの再発防止策を講じるとしています。