緊急地震速報の仕組み

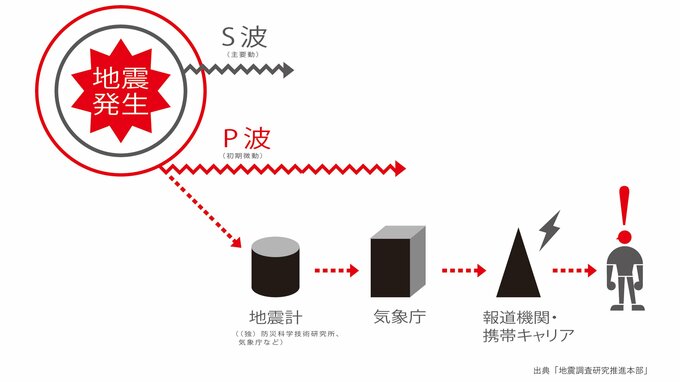

まず、緊急地震速報は地震そのものを予知する仕組みではありません。実際に地震が発生し、はじめて緊急地震速報が発表されます。

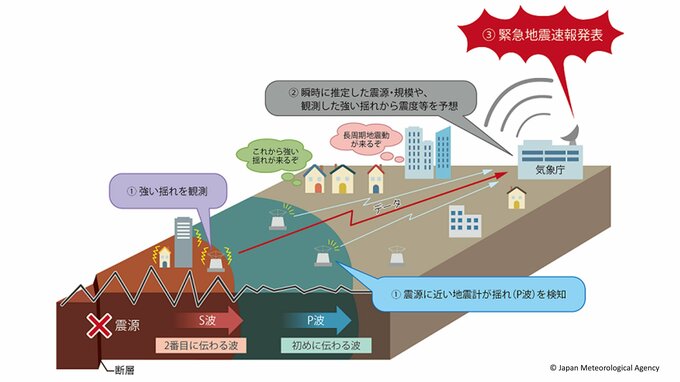

緊急地震速報は、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを素早く解析し、各地での震度などを予想。その予想を可能な限り素早く知らせる仕組みのことです。

地震が発生すると、2種類の地震波が発生します。1つは秒速約7kmで伝わるP波、もう1つは秒速約4kmで伝わるS波です。S波はP波より遅いですが、揺れは強いです。

気象庁は、震源近くでP波を検知し、そのデータから震源、地震の規模を推定し、予測される揺れの強さを瞬時に計算。そして、計算結果が一定の基準に達した場合、緊急地震速報が発表されます。

この速報は、全国約690箇所の気象庁の地震計・震度計と、防災科学技術研究所の約1,000箇所の地震観測網によって支えられています。

しかし、従来手法の緊急地震速報には限界もありました。実際、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で、この従来の手法では、震源から遠く離れた関東地方の強い揺れを予測できませんでした。

そこで、「PLUM法」という新しい予測手法が導入されました。