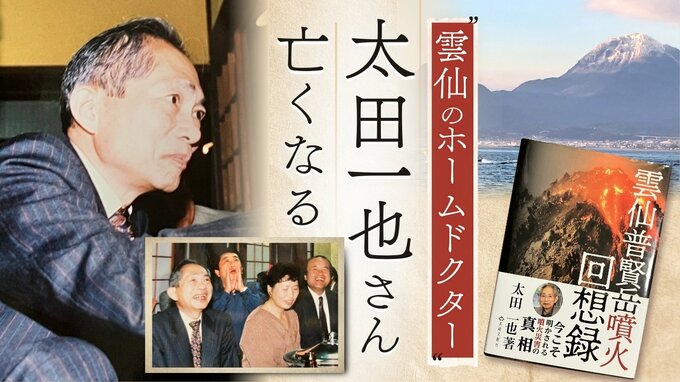

1991年に大火砕流が発生した雲仙・普賢岳の火山災害で、地元で火山研究に奮闘した太田一也・九州大学名誉教授(90歳)が1月15日、長崎県島原市内の病院で亡くなった。「雲仙のホームドクター」と呼ばれ、地元住民から大きな信頼を寄せられていた。新聞記者時代に普賢岳災害報道に携わったRKB毎日放送の神戸金史解説委員長が、1月21日に出演したRKBラジオ『田畑竜介GrooooowUp』で、太田先生への感謝を語った。

島原市で開かれた太田先生の通夜へ

前職の新聞記者時代に長崎支局に配属された1991年、雲仙が噴火中で、僕は現場で取材していました。その年の6月3日の大火砕流災害では、多くの人が亡くなりました。翌92年から、僕は島原市に常駐して、終息までを見ることになりました。

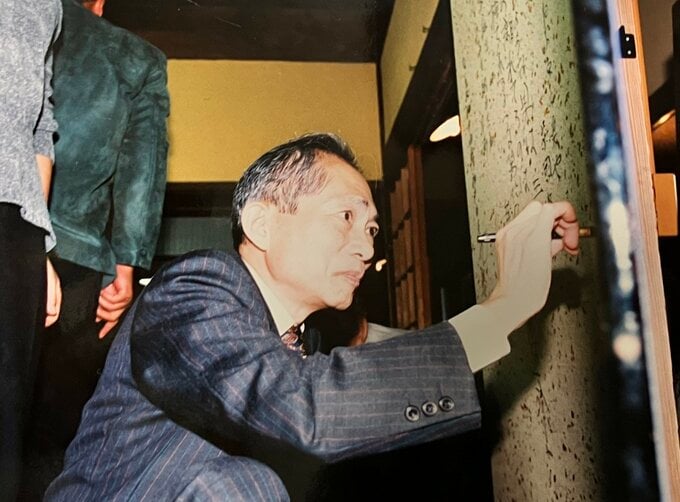

そのとき、太田一也さんには大変にお世話になりました。1月16日に通夜があり、島原市まで行ってきましたが、多くの研究者やメディアの仲間が島原に集まって、太田先生を偲びました。本当に立派な方でした。

太田先生は島原半島内の国見町(現・雲仙市国見町)出身で、九大理学部を卒業した後、炭鉱会社に就職をしています。その後、大学院に戻って研究者となりました。島原にできた火山温泉研究所に着任して、30年にわたって火山地質の研究をしていました。

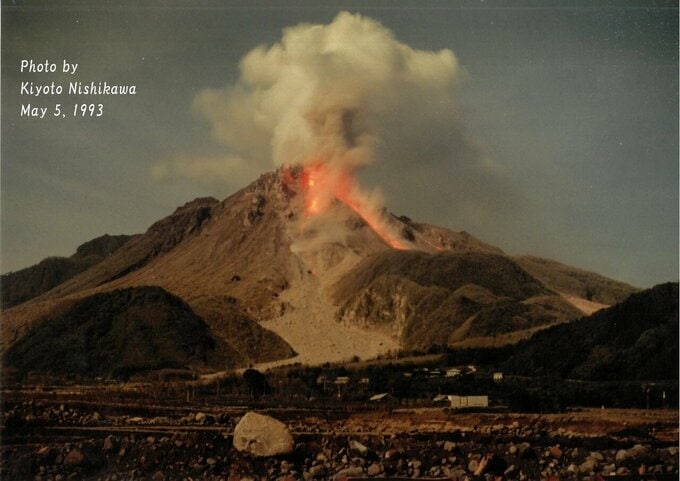

その中で、普賢岳の噴火に遭遇することになったわけです。雲仙にとって、4000年ぶりの造山活動。島原半島に、新たに山ができてしまうわけです。そこに、地元出身で地道に研究を重ねていた太田先生がいた。これは、かなり珍しいケースだと思います。

防災と住民生活の間で

大火砕流災害(1991年6月3日)の後、警戒区域が設定されて、住民の立ち入りが禁止されました。さらに、周辺には避難勧告地域が設けられ、住民が家に住めない時期が何年も続いたのです。避難者は最大時1万1000人。どこまで「線を引く」のかということが、行政としては非常に悩みどころだったと思います。

雲仙の場合、火砕流は山頂にできた溶岩ドームがポロリとこぼれ落ちて発生します。高温・高圧の火山性ガスが溶岩の中に詰まっています。斜面を転がり落ちると溶岩が割れて、ガスが出ます。それが西風に乗って広がって、家が焼けたり人が亡くなったりしてしまうのです。

どこまでが立ち入り禁止かを、行政は決めなきゃいけない。火山学者は、危険を訴えて広く言う方が普通ですが、実際に生活している住民の生活とのバランスも取らなければなりません。

そこで行政は非常に苦しむのですが、太田先生は「学者だから、こうしか言わない」という態度は決して取りませんでした。当時の行政のトップは「ヒゲ市長」というあだ名で知られた鐘ケ江管一・島原市長と、深江町(現・南島原市深江町)の横田幸信町長です。

会議で、どこまで規制を緩和するか、拡大するかを決めるのですが、会議に太田先生も必ず入って、徹底的な議論をしていました。そのため太田先生は、「雲仙のホームドクター」とも言われるようになったわけです。