明治以降、生産が途絶えた日本刀「豊後刀」。戦国時代には実用性の高さから武士から愛用されていたとされています。その名刀の復活に情熱を燃やす刀職人の思いに迫ります。

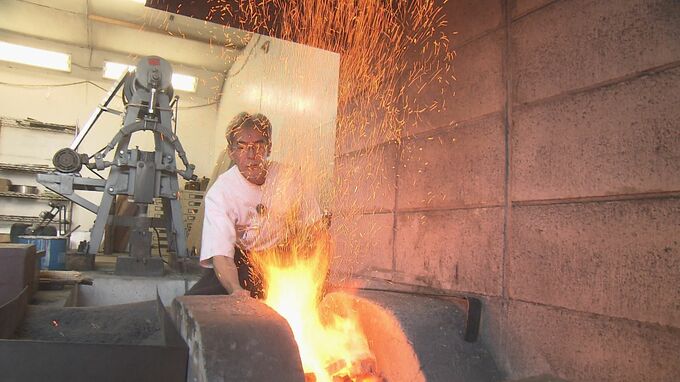

1400度の燃え立つ炎に鋼を差し込む新名公明さん(57)。大分市内で造園業を営む傍ら、5年前から日本刀を作る刀鍛冶の道を歩み始めました。

「友人に『臼杵で日本刀の勉強会があるから刀を見に行こうよ』と言われ、ついて行ったんですよ。そこで講師の先生から、大分県に長らく刀鍛冶が一人もいないという話を聞いて、自分がやらないといけないという気持ちになりました」

全く異なる分野から刀作りの道を決意した新名さんは、熊本県の職人に弟子入りし、約5年間にわたり師匠のもとで技術を学びました。そして2019年、文化庁から作刀認可の承認を受けました。

「完成した刀を見たときに、きつかった、暑かった…いろんな思いがあるんですけど、苦労したからこういうものができたのかなという達成感があります。うまくいかないこともたくさんあるんで、毎回ぶっつけ本番のような状況なんです。これからも日々鍛錬と修練を重ね、研究していくような形です」

そして2023年、新名さんは「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」で銀賞を獲得。現在1か月に1本のペースで刀を作っていて、さらに名刀『豊後刀』の復活に向けて動き始めています。

「大分県には古くからの郷土刀で豊後刀というものがあって、これを作る人も継承者もいないんです。豊後刀を完成させ、世の中に残していきたいと思っています」