地震の備えは“基本の備え”を 心の苦しみに寄り添う社会づくりも

小林キャスター:

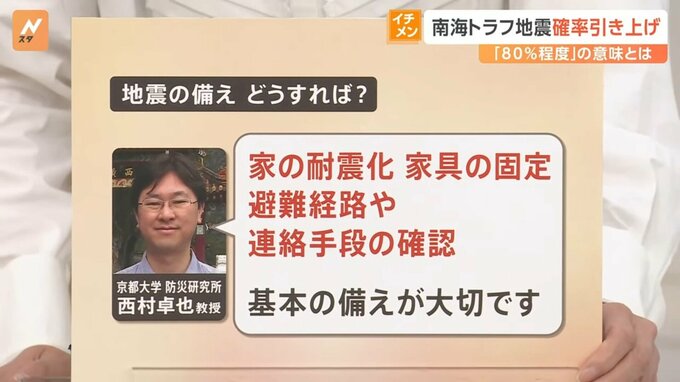

地震の備えについて、京都大学防災研究所の西村卓也教授は「家の耐震化、家具の固定、避難経路や連絡手段の確認といった基本の備えが大切です」と話します。

日比キャスター:

繰り返し何度も防災について震災について考え続ける。これを忘れてはいけませんね。

東京大学 斎藤幸平 准教授:

追悼会場の灯篭に「よりそう」という言葉がありましたが、阪神・淡路大震災は『心のケア元年』と言われました。目に見えない心の苦しみに日ごろから耳を傾けて寄り添うような社会を作っておくことも大事な震災対策だと思います。

日比キャスター:

私は能登半島地震の際にも被災地に取材に行きました。被災された方々のお話を聞きますと、例えばトイレや避難所のことについて「どうしてこの経験をうまく活かさなかったのか」という声を多く聞きました。

改めて今日という日にその経験を無駄にしないためにもう一度、震災について様々な意見を交わしていきたいと思います。

南波キャスター:

南海トラフ地震の発生確率は以前はもっと低かったそうです。それが70%~80%になり、今回は80%程度と高くなってきています。

やはり日常からの備えとして、ヘルメットを置く、履き慣れた靴を玄関に置くなど、できることからやっていくのも大事だと思います。

日比キャスター:

恐れず命を守るために備えていく、これが大切ですね。

================

<プロフィール>

斎藤幸平さん

東京大学准教授 専門は経済思想 社会思想

著書『人新世の「資本論」』が50万部突破