■「場合によっては時代遅れ」日本ではなく中国で起業 逆輸入は”刺激剤”となるか

物やサービスを売る市場としても、中国は大きく変わりました。

日本ではなく、中国で起業をすることを選んだ会社があります。

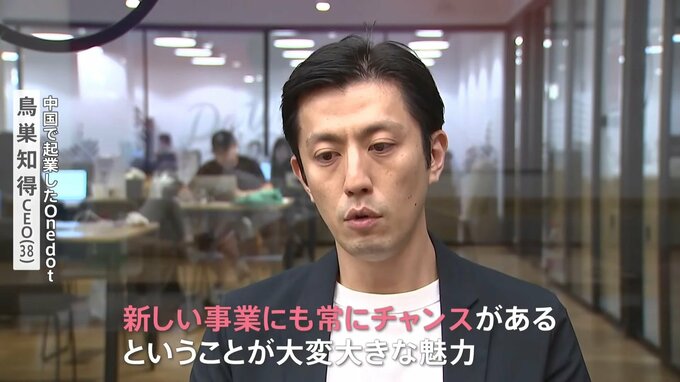

Onedot 鳥巣知得CEO

「中国の都市部の消費者というのは大変、物に対する感度が高くて所得も高い。新しい事業にも常にチャンスがあるということが大変大きな魅力」

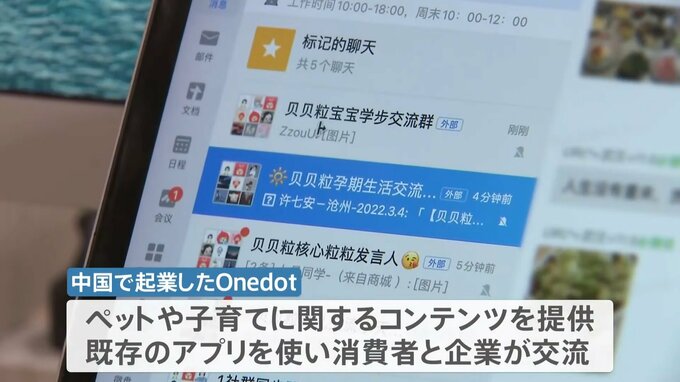

鳥巣さんはペットや子育てに関するコンテンツを提供する事業を始めたのですが、中国の既存のメッセージアプリを使い、消費者と企業が交流できる仕組みとなっています。

例えばペットの飼い主のグループでは・・・

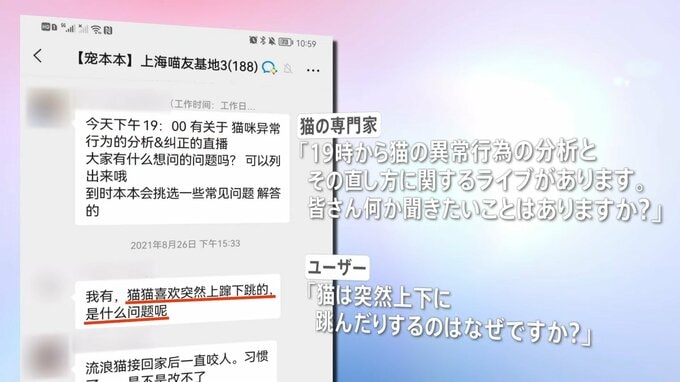

猫の専門家

「19時から猫の異常行為の分析と

その直し方に関するライブがあります。皆さん、何か聞きたいことはありますか?」

ユーザー

「猫は突然上下に跳んだりするのはなぜですか?」

ユーザーの間で話題になっていることを知ることができ、企業は商品開発の参考になると言います。

日本でコンサルティング会社に勤めていた鳥巣さんが中国で起業したのは、5年前。

当初、鳥巣さん1人だった社員は現在約90人に。今は株式公開を目指していると言います。

なぜ起業の場に、日本ではなく中国を選んだのでしょうか?

Onedot 鳥巣知得CEO

「中国の方が日本の消費者よりも、デジタル化については一歩先をいっている。日本にあるものをそのまま持っていっただけでは、場合によっては『時代遅れ』ととらえられてしまうものすらあったりする」

中国では年々デジタル分野で進化が起きています。2017年にTiktok、2020年に中国版インスタグラムが大ブレイク。

さらに中国では公共サービスなど、何をするにもスマートフォンが生活の中心となっています。

Onedot 鳥巣知得CEO

「中国市場を使って、そこで開発されたサービスとか製品を、逆に日本の本社に“逆輸入”すると行ったような事も出来ると思う」

「中国市場に関わることで、会社全体の社会全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させていくという、刺激剤として使うという関わり方もあると思います」

「世界の工場」から「巨大マーケット」に変わった中国。この転換に、今後日本はどう向き合っていけばいいのでしょうか?