■日本製ではなく中国産EVが選ばれる その理由は…?

ガレージに保管された1台のトラック。従業員わずか9人のベンチャー企業「フォロフライ」が企画・開発した電気自動車=EVです。

フォロフライ 袈裟丸梨里子執行役員

「開発・設計は日本で行っておりまして、生産の方は中国の重慶で行っております」

中国の自動車メーカーが生産したEVトラック。

試乗した記者

「加速も非常に滑らかな感じがします。ガソリン車とほとんど運転する感じは変わりません」

実際に、このEVトラックを採用する日本の企業が出てきています。

東京の流通大手「SBSホールディングス」は2021年10月、約1万台を宅配用に導入する方針を決めました。

決め手の1つは1回の充電で走ることができる距離の長さ。

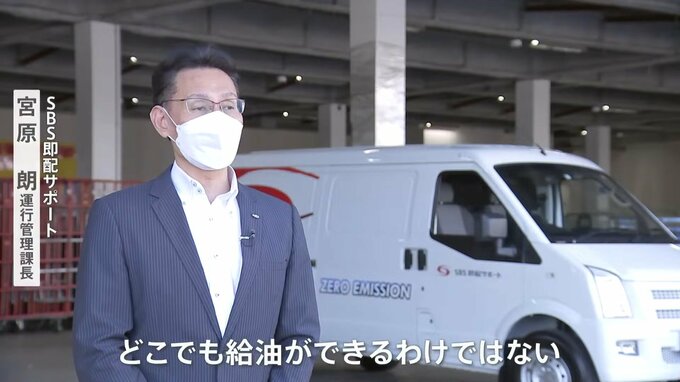

SBS即配サポート 宮原朗運行管理課長

「どこでも給油ができるわけではないので、実証実験で220キロという距離を確認できている。1日の業務の中では十分にスタートして戻って来れる」

さらに、価格も導入を後押ししました。SBSでは、同様の車両を日本車メーカーに依頼した場合、1台当たり1000万円ほどかかるとみていました。

一方、このEVトラックは1台410万円。半分以下の価格だったのです。低価格を実現できた理由は…

フォロフライ 小間裕康代表取締役

「電気自動車の半分近くのコストを占めるのがバッテリーの価格なんですね。現在、中国で生産するバッテリーが非常に安く調達できるようになっています」

さらに、バッテリーだけでなく、車体や装備など、中国ですでに使用されている部品を数多く活用したことです。

中国では政府の後押しもあり、大手自動車メーカーがこぞってEV開発に乗り出しています。

EV最大手のBYDは日本市場でも乗用車の発売を開始すると発表。2021年のEV販売台数は、アメリカのテスラに次いで2位となっています。

中国のEVが急速に発展した背景の1つには、“トライ&エラー”の精神が関係しているという声も。

フォロフライ 小間裕康代表取締役

「今までは本当に100パーセントのものを商品として出したら、それで終わりという世界なんですが、車においてはどんどんバージョンアップできる。まさにパソコンの世界と同じと思っている」

「ここは、日本ではまだまだ寛容ではないところは正直ありますが、世界においてはそういうところも考え方が変わってきているような気がしています」