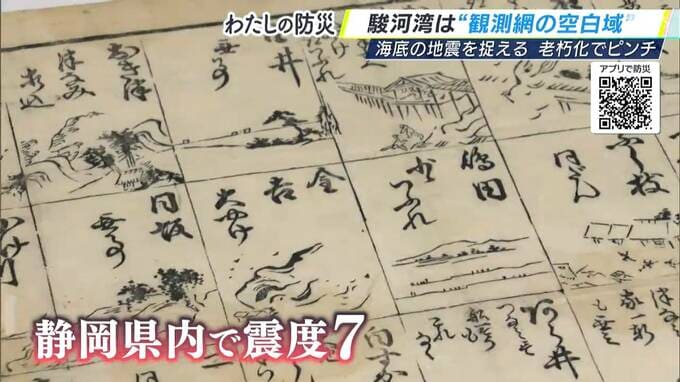

「清水も『丸やけ』興津も『津なみ打込む』」

一見、穏やかな静岡の海でも170年前の江戸時代には巨大地震が起きています。安政東海地震です。

<防災専門図書館 矢野陽子さん>

「『東海道筋大地震大津波大出火』というかわら版になる。マス目上に色々な地名が書かれているが、地名ごとにどのような被害があったか、絵図とともに説明している。吉原(現富士市)は『丸やけ』と書いてある。上の江尻も」

<和田記者>

「清水も『丸やけ』」

<矢野さん>

「となりの興津もそう。『津なみ打込む』と書いてある」

<和田記者>

「浜松の方もある。『浜松大地しん』。舞阪は津波にて…」

<矢野さん>

「『家一軒もこれ無し』」

安政東海地震では、静岡県内の各地で震度7の揺れがあったとされています。

<矢野さん>

「南海トラフ地震というのは、周期性があって過去に何回か起きている。さて、次必ず、起きる。過去の災害を私たちが、なぜ学ぶのかというと『備えておけば』ができるからだと思う」

東海大学の馬塲准教授は「OBS」を使った海底での地震観測をできるだけ早く再開し、駿河湾の変化を捉えたいと話します。

<馬塲准教授>

「起きないに越したことはない。けれど、起きなかったら、次、万が一起きた時には一回り、二回り大きな地震になる可能性が高いというようなことも知っておいていただければと思う」

馬塲准教授は、なるべく海底観測の途切れる期間を短くしようと、3月末にはOBSによる観測を再開したいと意気込んでいます。巨大地震のトリガーとなる地震や変化を捉えるべく研究者の地道な努力が続けられていますが、同時に情報を受けとる我々の準備や心構えが大切になってきます。