青森県の歴史を紹介するシリーズ、ふるさと歴史館。第58回は、800年以上の歴史を持つ大鰐温泉です。湯治客に愛された伝統行事と温泉街の移り変わりを紹介します。

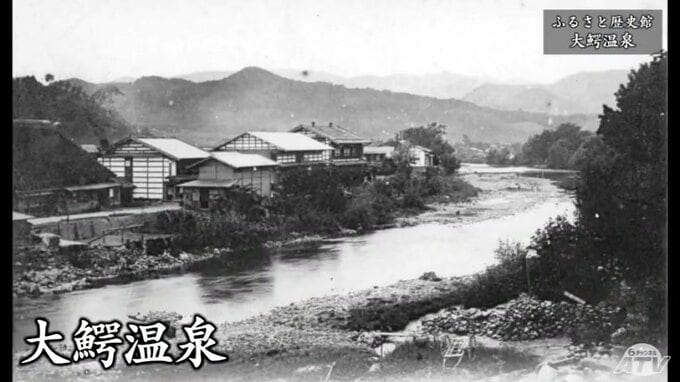

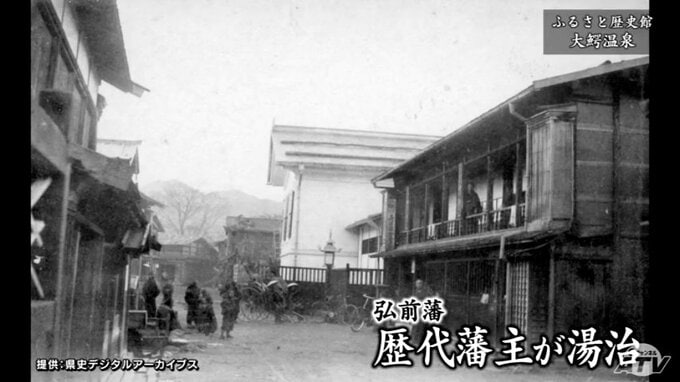

津軽の山あいにあるいで湯の里、大鰐温泉。江戸時代に弘前藩の歴代藩主が湯治に訪れたことでその存在は広く知られるようになります。

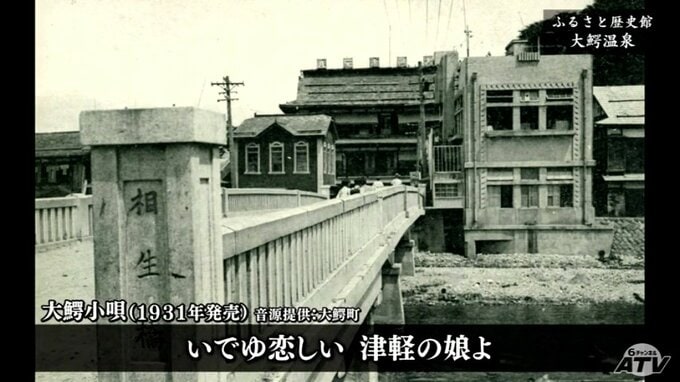

大正時代には、温泉街に近い阿闍羅山(あじゃらやま)にスキー場が整備され、様々な大会が催されました。スキーと温泉を兼ね備えた相乗効果で大きな賑わいを見せ、昭和初期には大鰐町を宣伝する民謡・大鰐小唄も作られます。

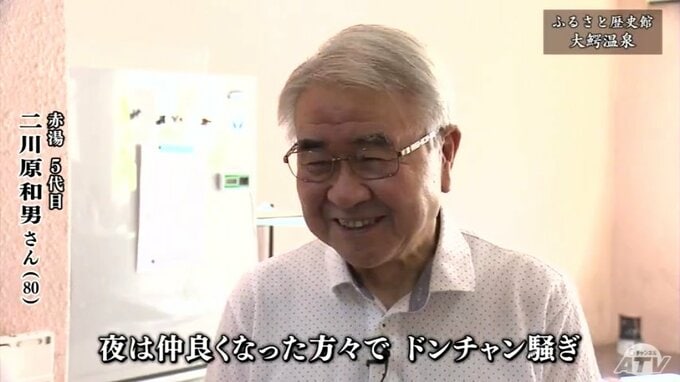

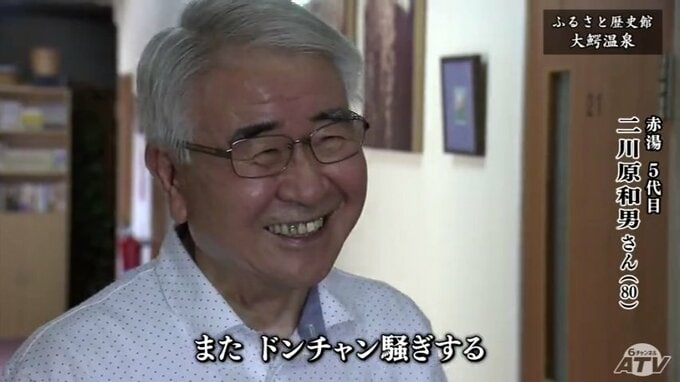

町には30軒以上の宿が立ち並び、活況を呈しました。その一つ、赤湯(あかゆ)です。明治初期には営業していたと記録が残されています。赤湯はかつて、湯治客が費用を抑えながら長く滞在できるように、食事は提供せずに自炊してもらう「客舎(きゃくしゃ)」として営業していました。こうした客舎ならではの光景を5代目・二川原和男(にがわら・かずお)さん80歳はこう、ふり返ります。

※赤湯5代目 二川原和男さん

「夜は仲良くなった方々はどんちゃん騒ぎをしていた。「嫁にいい人がいるよ」「婿もいい人がいるよ」とお互いに紹介しあっていた。情報交換の場でもあった。単なる骨休めだけではなかった」

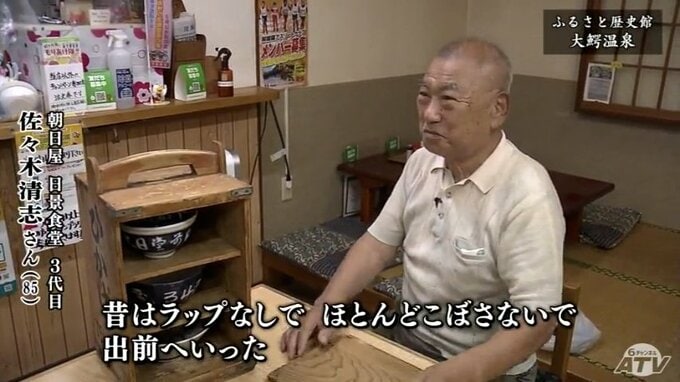

明治時代に創業した朝日屋日景食堂(あさひや・ひかげしょくどう)にも活気溢れる温泉街を伺えるものは残っています。3代目の佐々木清志(ささき・せいし)さん85歳は、旅館や客舎からの注文で出前に駆け回ったといいます。

※朝日屋日景食堂3代目 佐々木清志さん

「ラップがでたのはつい最近。昔はラップなしで、ほとんどこぼさないで出前へいった。中の橋を渡っていった。1つの旅館に35~40人泊まるので、3軒くらい注文くれば、てんてこ舞い」

その賑わいが、一段と増したのが土用の丑の日に行われた丑湯まつりです。

丑の日に風呂へはいると一年間、無病息災で過ごせると言い伝えられていて、大勢の湯治客が訪れました。祈祷式は一風変わっていて、牛の背中に乗った大日如来を湯に浸けてから御神酒のかわりに牛乳を入れました。そして、入浴が始まるのは午前2時の丑の刻です。まつりでは、流し踊りを始め様々な催しが企画され、町全体が熱気に包まれました。

※赤湯5代目 二川原和男さん

「グループごとに、浴衣をそろえていた。「コンテストに勝った」と賞品をもってきて、またどんちゃん騒ぎする。それが楽しかったのでしょう」

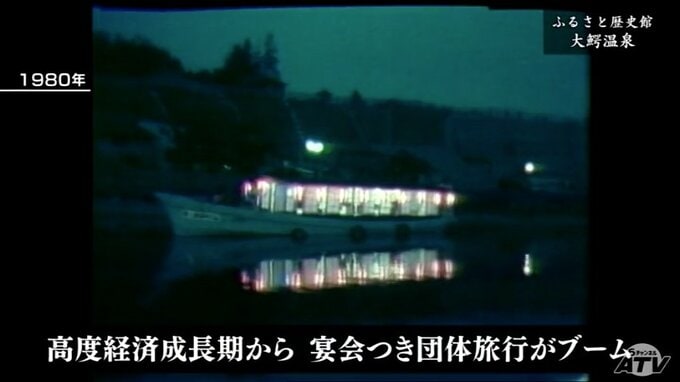

こうして華やいだ大鰐町も、高度経済成長期に時代の変化にさらされます。豪勢な団体旅行がブームとなったことから、大鰐でも、温泉街を通る平川で屋形船を運行するなど様々な対策が講じられました。それでも、全国で進む観光開発のあおりをうけ廃業する旅館や客舎は相次ぎ、かつてのような賑わいを取り戻すことはできませんでした。

※赤湯5代目 二川原和男さん

「もう一度原点に返ってみるのも1つの方法。もともと大鰐はどういうことで賑わってきたのかをもう一度ふり返ってみて、参考に考えていく」

大鰐小唄、大鰐町で正午に防災無線でメロディーが流れています。4月から9月は大鰐小唄、10月から翌年の3月は、また大鰐になじみの深いシーハイルの歌が放送されます。正午に街を彩るメロディーを楽しみに、大鰐町で街歩きを楽しんでみてはいかがでしょうか。