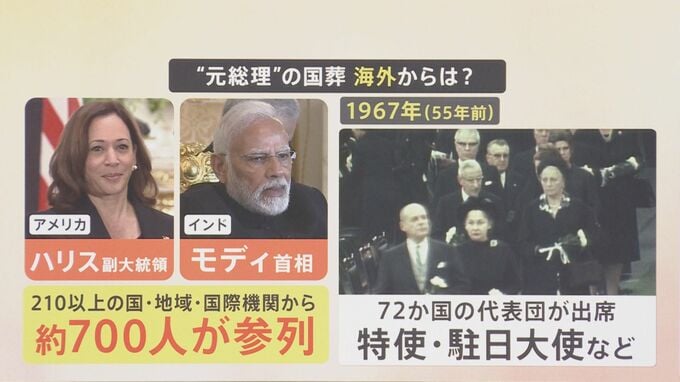

■海外からの参列者 55年前は特使・駐日大使が中心

続いては、元総理の国葬、海外からはどんな方たちが参列したんでしょうか?

▼安倍元総理の国葬

アメリカからはハリス副大統領、インドからはモディ首相、さらにIOCのバッハ会長も参列していました。210以上の国・地域・国際機関から約700人が参列しました。これに伴って岸田総理は弔問外交も26日から行っています。

▼吉田元総理の国葬(1967年)

当時の資料によりますと、国葬には72か国の代表団が出席しました。特使による参列は12か国、ほとんどが駐日大使による出席で、弔問外交という印象はあまり感じられませんでした。72か国の代表団が出席し、特使や駐日大使などが中心だったということでした。

ホラン千秋キャスター:

弔意を示すかどうかであったり、誰が参加するのかなど50年以上も時代があいていますので、時代的な背景や社会的な背景というものもかなり大きく差異をしたのかなというふうに思うんですがいかがでしょうか?

米イェール大学助教授 経済学者 成田氏:

50年前と今だと、日本の社会の状況も世界の状況も全く違うので、簡単に比較はできないのかなあという気はします。ただ、弔問外交ということに関しては、G7の現役首相が来てないという側面が強調されることが多いと思うんです。国連の総会が前後にあったりとか、エリザベス女王の葬儀があったりとかっていう状況を考えて、さらにコロナ禍ということを考えると、これだけ近隣のアジアの首相の方とか、それ以外の国の元首相レベルの方がいろいろ来てるというのは、意外に大物の方がたくさん来てるっていう捉え方もできるのかな。もし仮に国葬じゃなかった場合に、皆さん来てくださったのかどうかということを考える必要があるのかなと思います。

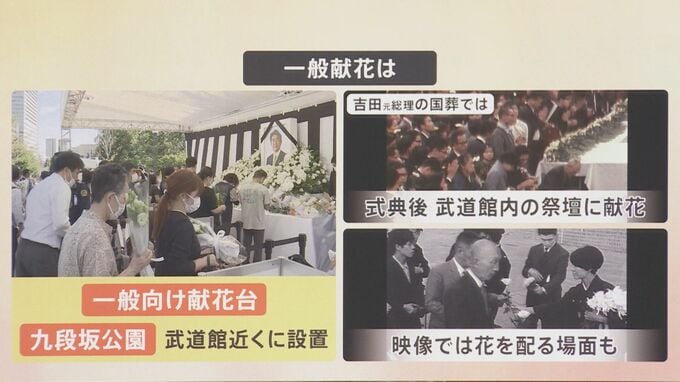

■一般献花の違いは…55年前は武道館内の祭壇に献花も

良原キャスター:

そして、時間の延長が発表されました一般の方の献花。この違いも見ていきます。

▼安倍元総理の国葬

今回の安倍元総理の国葬に伴う一般向けの献花について、献花台は武道館近くの九段坂公園に設置されました。献花待ちの列は最長で約4キロまで伸びました。

▼吉田元総理の国葬(1967年)

献花をするため多くの方が列を作り、武道館に向かっています。今回、一般向けの献花では、花を持参という決まりでしたが、当時は、会場で花が配られる様子もあったんです。そして、献花台は式典が行われた武道館の中に設置されていました。約4万5000人が参列したということです。

式典後に武道館内の祭壇に献花をするという形で、今回とは大きく異なるなという印象を持ちます。さらに花を配る場面もありましたが、今回は皆さん持参されているという形です。

井上キャスター:

吉田茂元総理のときもそうですけれども、国葬が終わってから国会でしっかりと基準を議論しようというふうになっていたはずなのに、結局なあなあになってしまった。今回も税金が使われることが悪というよりも、決め方がやっぱりよろしくない。どうすればいいのか。そうなると、ここから先、感情的にならずに、この国葬をどう評価し、先々どう基準を作っていくのか。ここは大変問われるだろうなというふうに感じます。

米イェール大学助教授 経済学者 成田氏:

同時に具体的な仕組みの作り方、ルールの作り方に関する議論が盛んだったと思うんですが、葬儀が始まってみると、それよりも安倍晋三さんという方が亡くなられたということで、単純に追悼しよう、悼もうという感情の方が高まってくるのは自然だと思うんです。

どうしても国葬が終わると関心も一気に落ちてしまって、それ以前の予算に関する議論ルールに関する議論、法律的な問題に関する議論というのもすっと消えてなくなってしまうんではないかなあというちょっと悪い予感がします。

ホランキャスター:

基準を設けるべきだという声があるんですけれども、基準はその時代時代によって、おそらく実績や功績であったり、何を重視するかという価値基準も変わってくると思うんです。その中で基準というものは作れると思われますか?

米イェール大学助教授 経済学者 成田氏:

もちろん誰もが納得する基準を作るってのはすごく難しいんだと思うんです。ただ、憲法学者の方が議論されているように、単純にそのときの総理大臣とか内閣の方が国葬したいと思ったからというだけで、国葬になるかどうかが決まってしまうというのはまずいのではないか。それに対する何らかの歯止めをかけるために、完全に客観的なルールが作れないかもしれないけれども、第三者的な機関によって決められるような仕組みを作るとか、何かストッパーをかけるような仕組みを導入するということはできるんじゃないかなと思います。