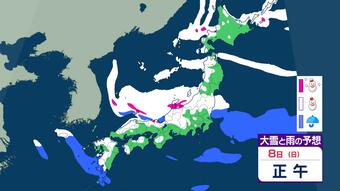

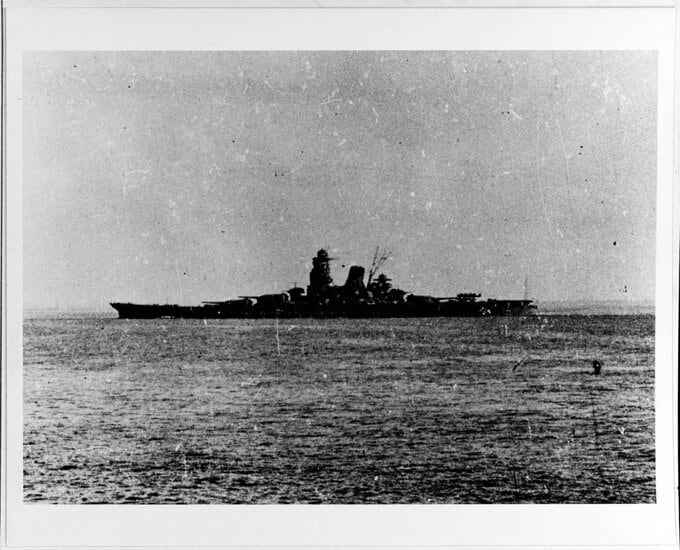

超弩級戦艦「武蔵」。この船を建造した造船所がある長崎市の人にとってその名前には兵器であることを超越した特別な響きがあります。そして2024年は「武蔵」が沈没して80年の年でした。空前絶後の武装と防御を備え”不沈艦”と呼ばれた武蔵は何故、何の戦果も挙げることなくあえなく沈没してしまったのか?NBCでは1995年、元乗組員や日本海軍の幹部、そして造船部門のキーマンとされる人たちを取材して「武蔵」とは?そして、その意外な”弱点”を取材し放送していました。その後の取材結果も加えて沈没から80年の年、改めて戦艦「武蔵」に迫ります。

巨艦建造への思い

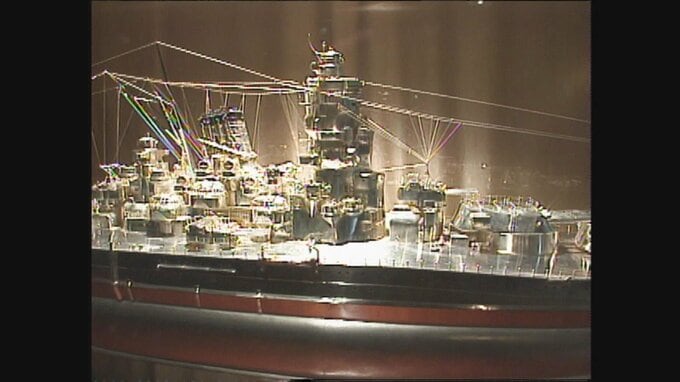

戦艦「武蔵」が建造されたのは三菱重工業長崎造船所の第二船台。この造船所には銀色に輝く戦艦「武蔵」の模型が残されている。2年半を要して精密に再現された200分の1の銀製模型には、この造船所の戦艦「武蔵」に対する深い思いが込められていた。

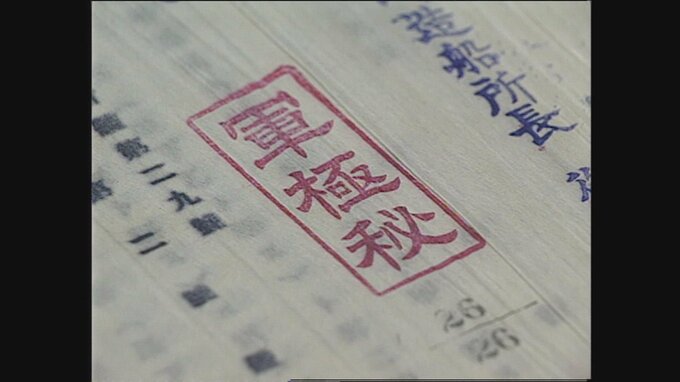

「武蔵」建造は極秘の中で行われた。また、これだけの大型船の船台進水(斜面を滑り降りるようにして行う進水)は、世界的にもあまり例がなかった。三菱重工業の記録によれば進水時には写真班、撮影班が配置され進水の状況は映像で克明に記録された。映画フィルムは標準型が1600フィート、16ミリフィルムで600フィートに及んだというが、これらの資料は戦後焼却されたとされており今見ることはできない。「武蔵」が進水した時に長崎港ではちょっとした異変が起きていた。「武蔵」が海中に進入した時に起きた波で港内には水位の異常上昇がみられ、対岸の街では床上浸水の被害が出た。極秘で行われた「武蔵」の進水、この異変は巨艦進水のことを知らなかった住民を驚かせたという。

「有馬事務所」と呼ばれた艤装員たち

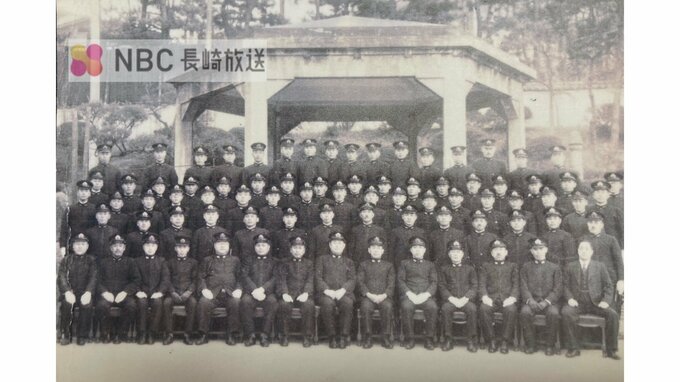

「武蔵」という名前は進水式の際につけられているが、工事関係者や艤装員として乗り組んだ海軍の乗組員は進水後も「二号艦」と呼んでいた。一号艦が「大和」で二号艦が「武蔵」。そう呼ばれたのには軍事機密秘匿の意味もあるが、更なる”隠語”も存在していた。建造中から武蔵に携わった元海軍士官原口静彦さんによれば戦艦「武蔵」の艤装に携わっていた部隊は「有馬事務所」と呼ばれていた。

「有馬」とは「武蔵」の初代艦長になる有馬馨大佐のことで当時艤装員長。三菱長崎造船所に出入りしていた艤装員たちは戦艦の乗組員ではなく”事務所勤め”を装っていたという。

長崎→佐世保→長崎→呉へ

「武蔵」は建造中に3回引越しをしている。1回目は進水から8か月後の1941年7月、曳船にひかれて佐世保へ移動している。佐世保海軍工廠のドックで推進器の取り付けや主砲の芯出し検査などが行われた。そして1か月後の同年8月。2回目の引っ越しで再び三菱重工業長崎造船所へ。ここで兵器の搭載を終えて1942年5月に広島県の呉へ。呉で最終的な仕上げを終えて1942年8月5日海軍に引き渡された。太平洋戦争開戦後で日本海軍は2カ月前のミッドウェー海戦で主力空母4隻を失い戦局には暗雲が立ち込めていた。海戦の主役は戦艦から航空機へ。「武蔵」は登場した時、すでに活躍の場を奪われていた。(NBC長崎放送 長征爾)