自治体で分別に差 なぜ?

良原キャスター:

自治体によってごみの分別に差がありますが、なぜ差が生まれるのでしょうか。

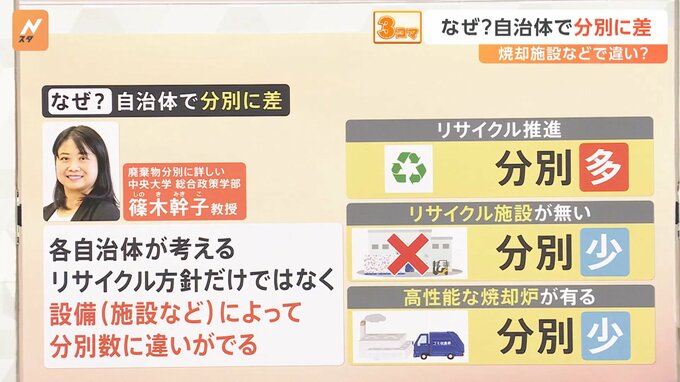

廃棄物分別に詳しい中央大学総合政策学部の篠木幹子教授によると「各自治体が考えるリサイクル方針だけではなく、設備(施設など)によって分別数に違いがでる」ということだそうです。

例えば、▼リサイクルを推進している自治体だと、分別が多くなる傾向にあるそうです。

また、施設(設備など)一般的に、▼リサイクル施設が無い自治体だと、分別が少なくなる傾向にある。また、有害物質が出ない▼高性能な焼却炉が有る自治体は、分別が少なくなる傾向にあるということです。

紙類だけでも9項目 日本一?分別が多い町では

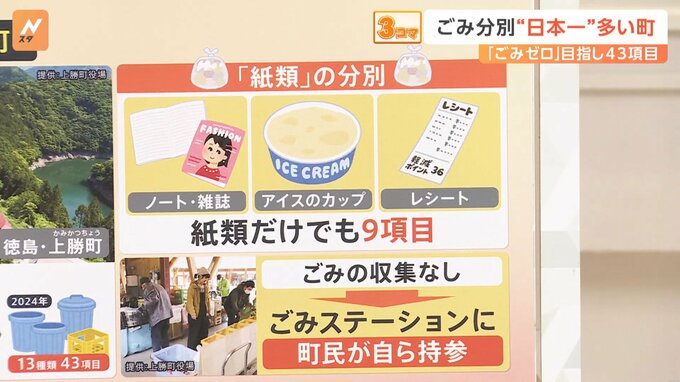

日本で最も分別が多いとされている徳島県上勝町では、分別項目は1998年には22項目、2001年には35項目、2024年には13種類43項目にわたっています。

例えば、「紙類」の分別では、ノート・雑誌、アイスのカップ、レシートなど9項目に分かれています。レシートはリサイクルできないので、分けなくてはならないということです。

人口は約1400人の小さな町で、ごみの収集がないそうです。ごみステーションに町民が自ら持参するという形をとっています。

上勝町役場 担当者

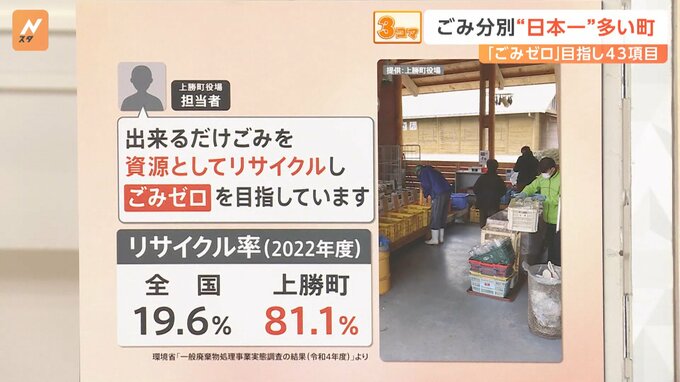

「出来るだけごみを資源としてリサイクルし、ごみゼロを目指しています」

2022年度のリサイクル率は全国は19.6%ですが、上勝町は81.1%となっています。

※環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和4年度)」より

井上キャスター:

全国の19.6%という低さに驚きます。ただ、他の地域から捨てに来る人をどうするかなどもあって、難しいですよね。

元競泳日本代表 松田丈志さん:

引っ越しをすると地域でルールが違うので、住んでいるところのルールをしっかりと確認して、それに則った捨て方をすることが大事だと思います。

================

<プロフィール>

松田丈志さん

元競泳日本代表

五輪4大会出場 4個のメダル獲得

JOC理事 宮崎県出身 3児の父